The Medulla Oblongata

In the medulla oblongata, the spinal cord gradually transitions into the brain stem. And between all the fibers lie numerous important nuclear areas. Reflexes such as coughing and inhaling are controlled here, as well as taste and fine motor skills.

Scientific support: Dr. Björn Spittau

Published: 01.10.2025

Difficulty: intermediate

- The spinal cord transitions into the brain stem at the medulla oblongata. This is where the brain begins.

- The medulla oblongata contains numerous nuclei and core areas, some of which switch neurons between the brain and spinal cord, and some of which supply the cranial nerve nuclei, as well as important centers for breathing and vomiting.

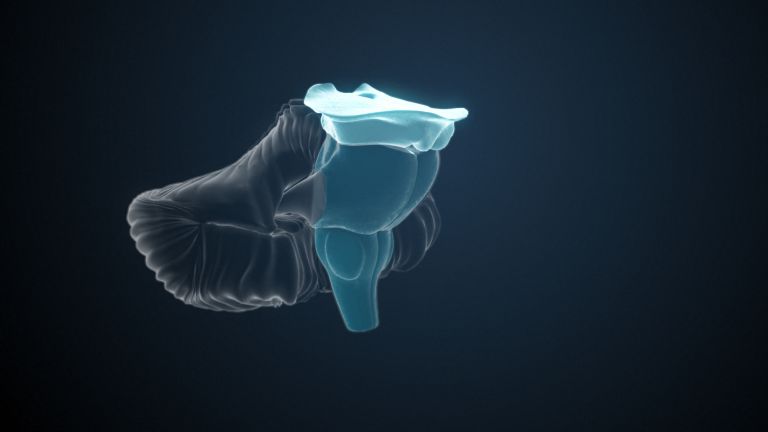

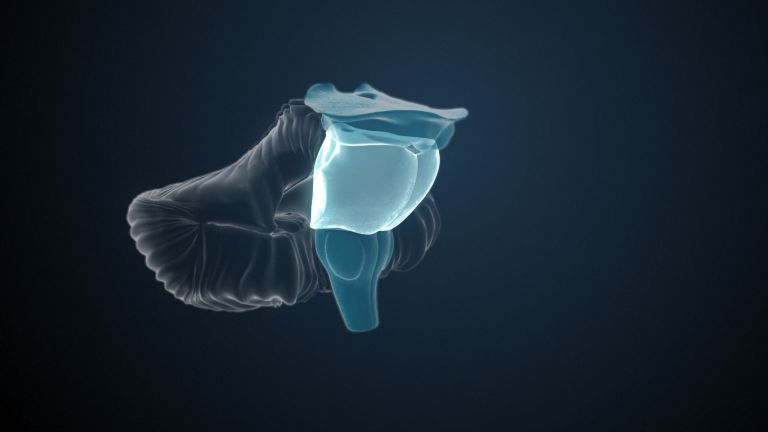

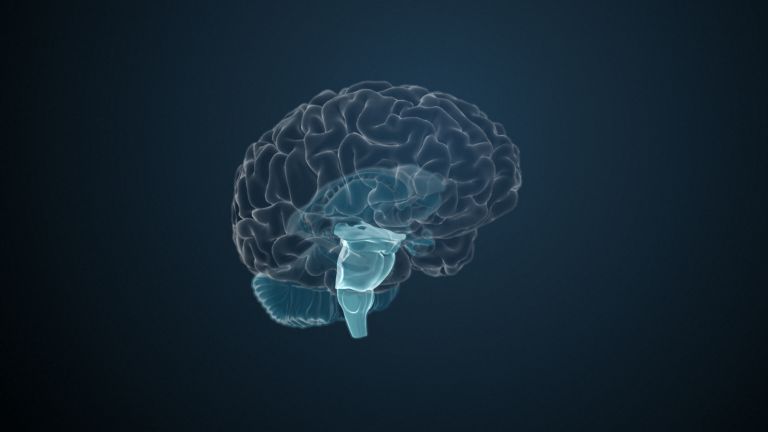

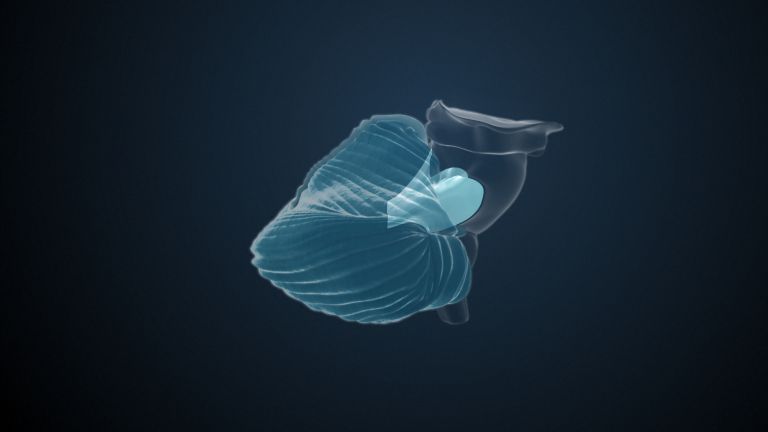

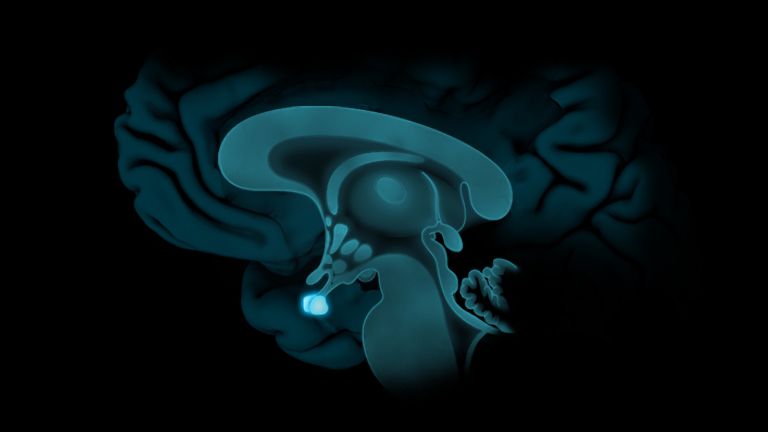

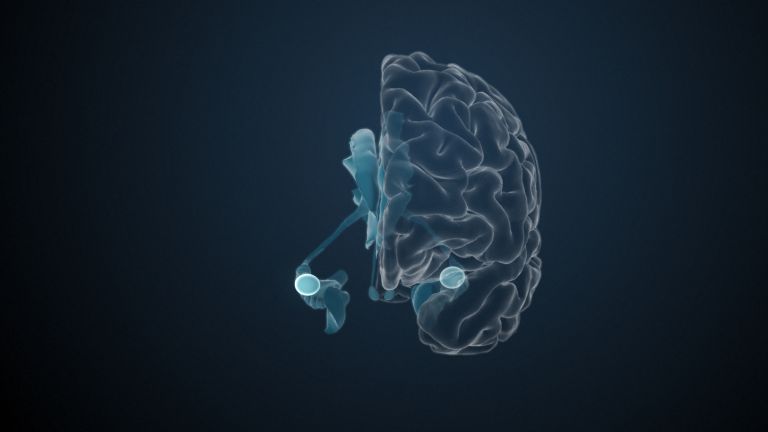

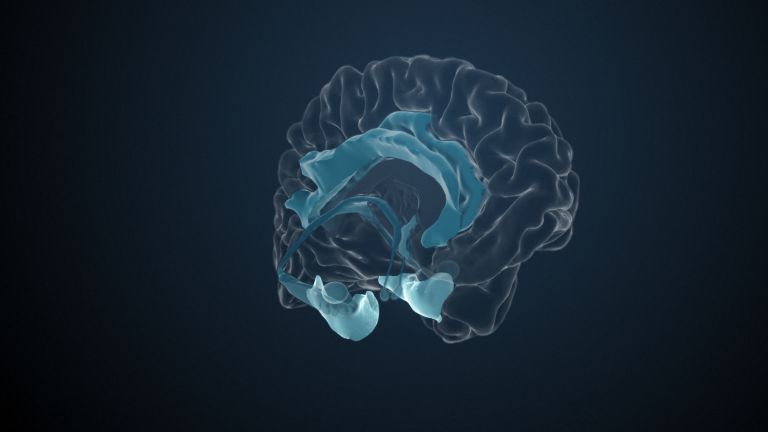

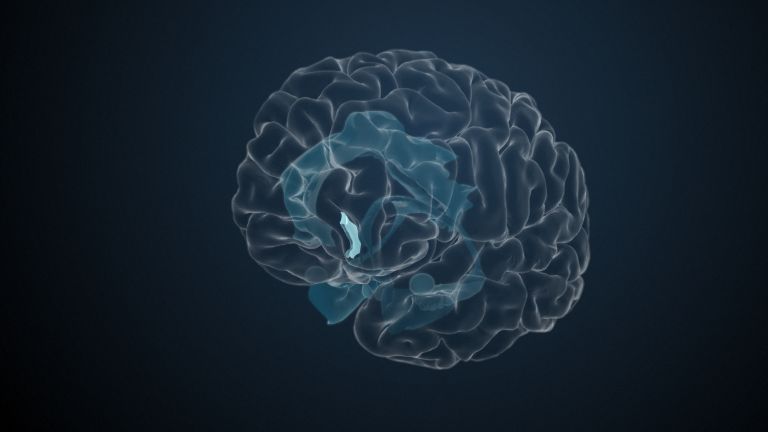

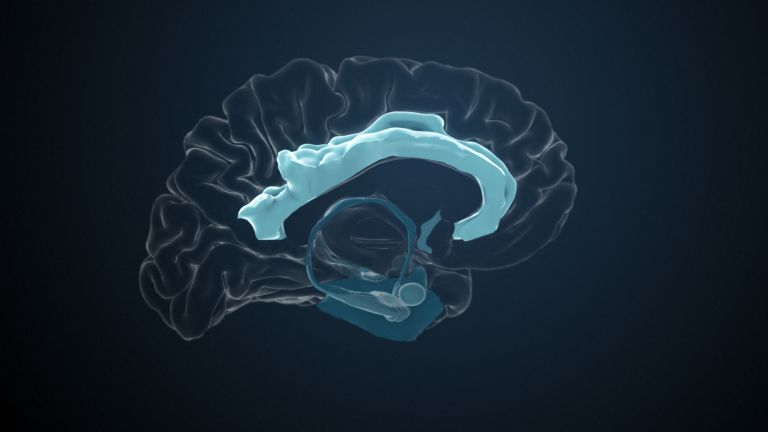

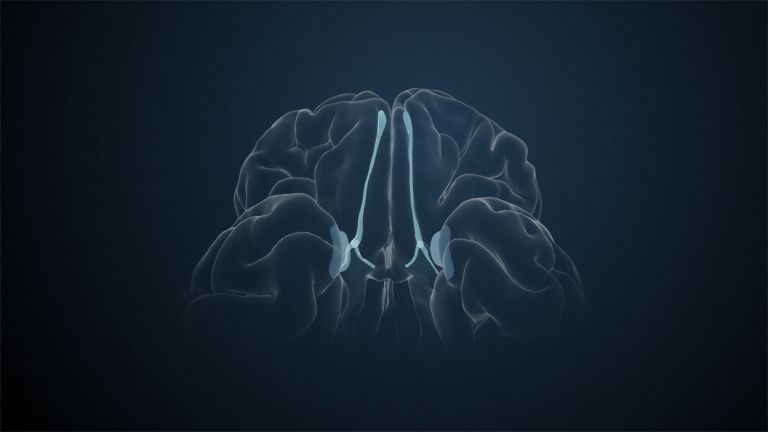

The medulla oblongata is the lowest section of the brain stem. Translated, the name means “elongated marrow,” which is obvious, because this is where the spinal cord transitions into the brain stem. It is difficult to define where one ends and the other begins, so the exit point of the uppermost pair of spinal nerves is commonly taken as the boundary. This is where the medulla begins, and it ends two and a half to three centimeters further up at the pons. Together with the pons and the cerebellum, the medulla oblongata is also referred to as the rhombencephalon, which refers to its embryonic development: all three sections of the brain develop from the same vesicle. The name rhombencephalon is based on its close proximity to the rhombic fossa, the floor of the fourth ventricle, which runs behind the medulla and pons.

External features

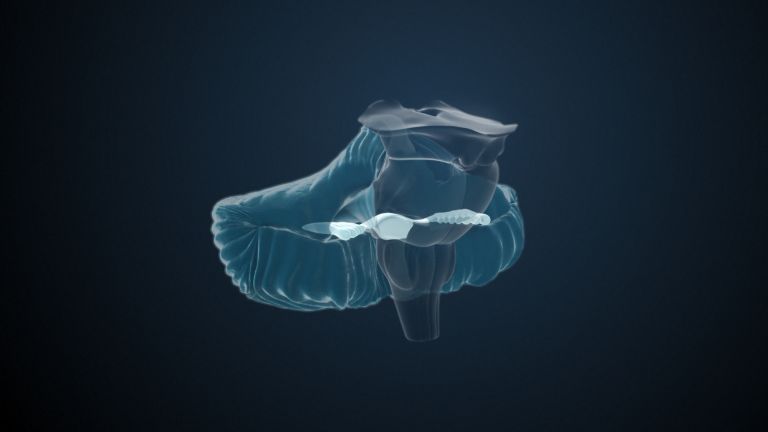

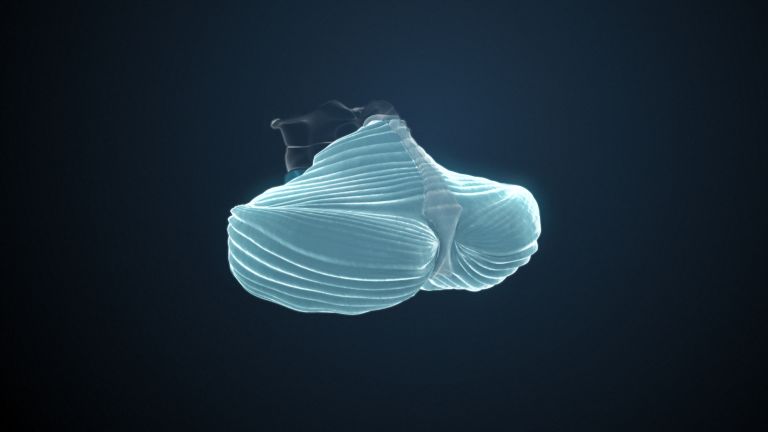

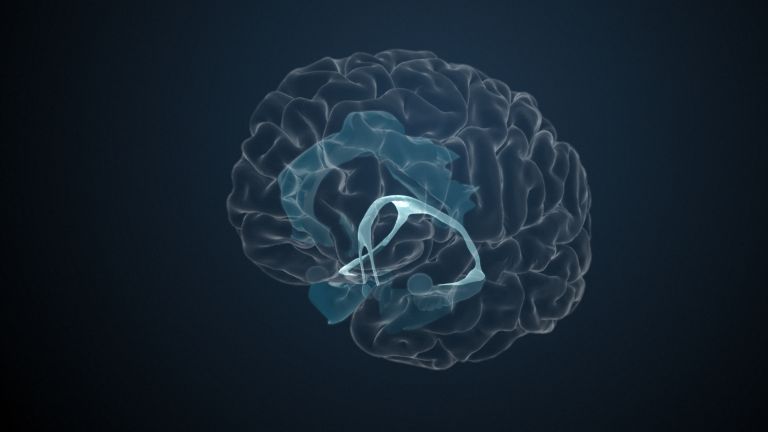

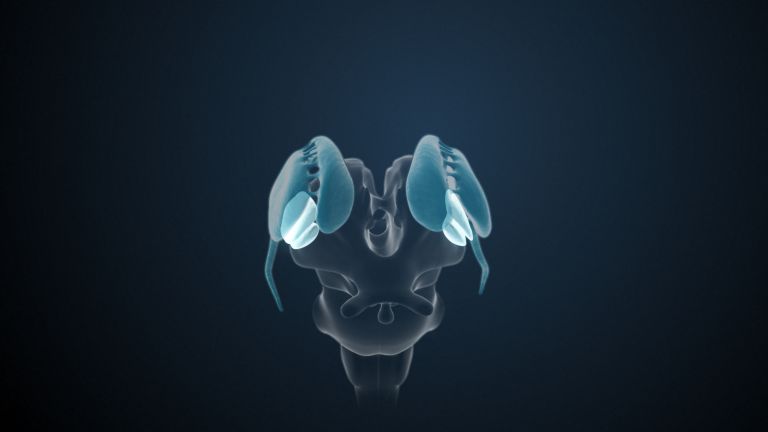

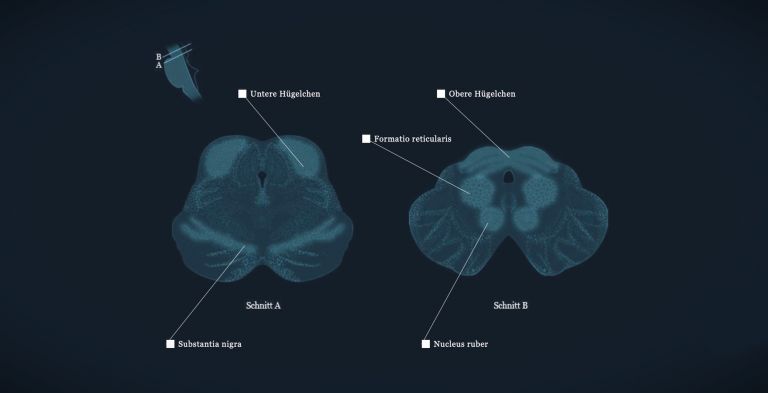

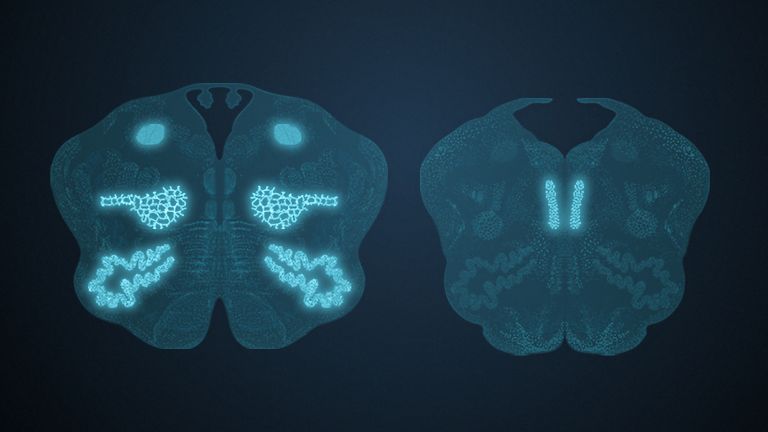

Structurally, the first features visible from bottom to top are two bumps on the right and left at the back, i.e., the dorsal medulla. They reveal the position of two nuclei: the gracile nucleus and the cuneate nucleus. This is where the posterior column fibers of the spinal cord – the epicritic pathways – end, which provide information about fine pressure and touch sensations, for example. The posterior column fibers ultimately end in the parietal cortex. They are neatly separated according to the upper extremities in the cuneate nucleus and the lower extremities in the gracile nucleus.

Another notable feature visible from the front are the pyramids. They are what give the pyramidal tract from the motor cortex its name – not the fact that its fibers are formed from the axons of motor pyramidal cells. Just below these pyramids lies the pyramidal tract crossing. On their way to the spinal cord, 90 percent of the fibers from the right and left pyramidal tracts change sides here and run contralaterally from this point on.

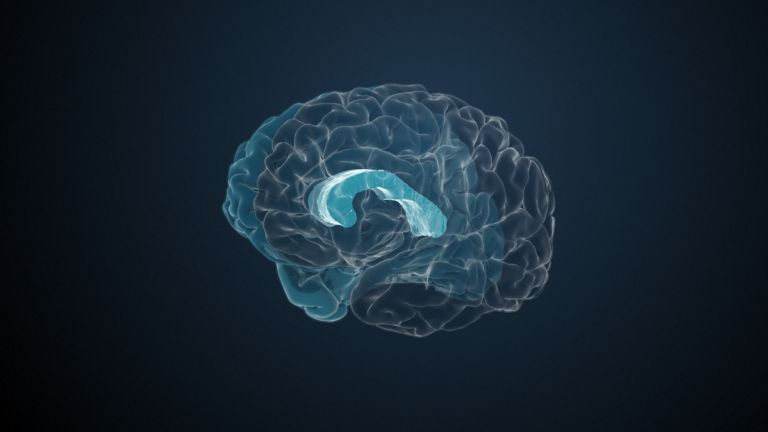

Enough about the pyramids. To the side of them lie the olives – a complex of nuclei that forms the interface between the motor areas of the cerebrum and the cerebellum. The lower olive – the inferior olivary nucleus – sends its axons to the cerebellum, where they then “climb” the Purkinje cells as climbing fibers. The lower olive is therefore crucial for coordination and fine-tuning precise movements. In addition, the upper olive in the superior olivary nuclei forms an important switching station for the auditory pathway. Here, differences in transit time and level between the two ears are evaluated to enable the localization of sound sources.

dorsal

dorsal/-/dorsal

Die Lagebezeichnung dorsal bedeutet „zum Rücken hin“ gelegen. Im Bezug auf das Nervensystem handelt es sich um eine Richtung senkrecht zur neuralen Achse, also nach oben zum Kopf oder nach hinten.

Bei Tieren ohne aufrechten Gang ist die Bezeichnung einfacher, dort bedeutet sie immer zum Rücken hin. Durch den aufrechten Gang des Menschen knickt das Gehirn im Bezug auf das Rückenmark ab, wodurch dorsal zu „oben“ wird.

Recommended articles

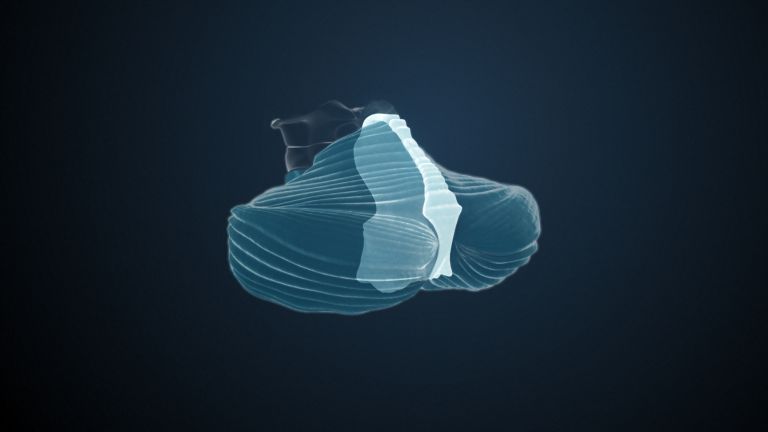

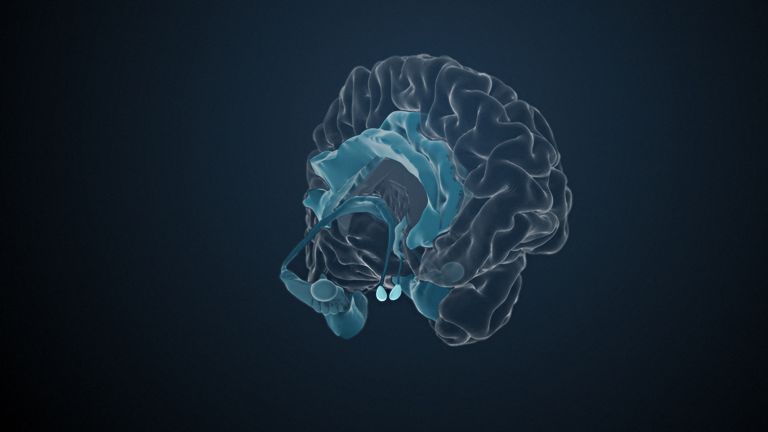

Core areas

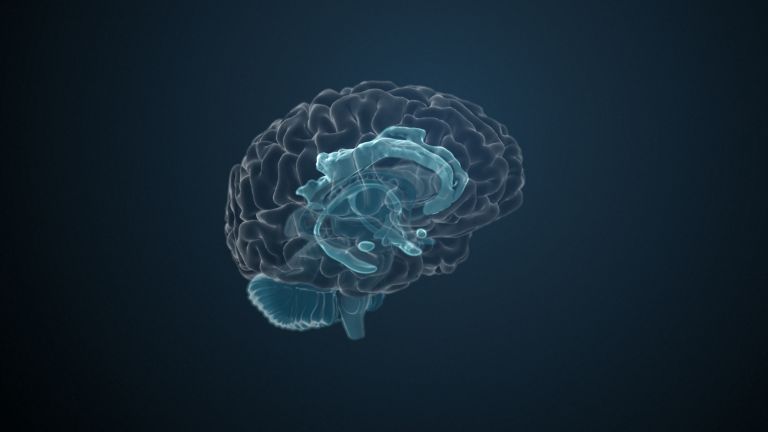

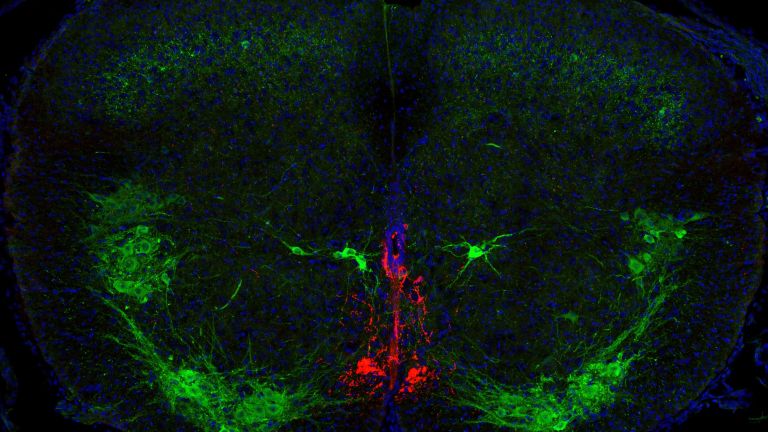

Numerous other core structures are located between all the fiber pathways in the medulla oblongata. On the one hand, there are various cranial nerve nuclei, as the majority of the cranial nerves emerge from the medulla (IX to XII) and pons. One example with a wide range of tasks is the nucleus tractus solitarii, which extends almost the entire length of the medulla and is the projection site of three cranial nerves: number VII, the facial nerve; number IX, the glossopharyngeal nerve – a complicated name, responsible for the sensations of the tongue and the motor function of the throat; and the X cranial nerve, the vagus nerve, which supplies almost all internal organs parasympathetically and thus truly deserves its name “wandering nerve.” As mentioned above, the tasks of the nucleus tractus solitarius are correspondingly diverse. These include inhalation and the cough reflex. It is probably best known for its central position in the taste pathway.

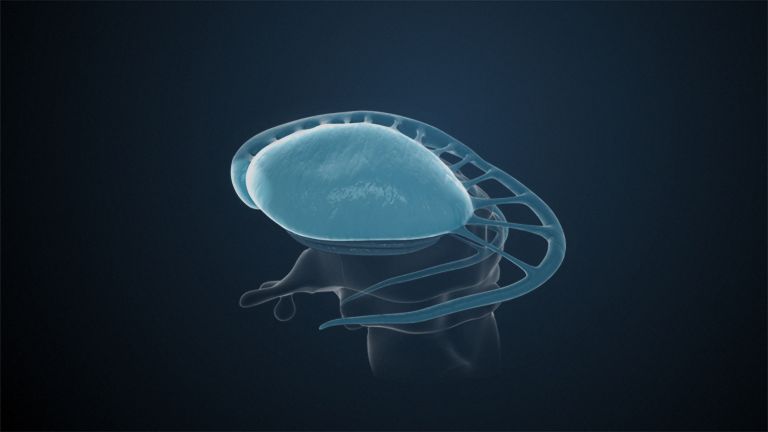

The medulla is also where the reticular formation begins, a complex network of nerve nuclei and fiber connections that runs through the entire brain stem. In many cases, it is difficult to distinguish between the individual nuclei, but their areas of responsibility include, for example, the centers for respiration and circulation, parts of the arousal center – the ascending reticular activating system (ARAS) – and, last but not least, the vomiting center.

First published on August 23, 2011

Last updated on October 1, 2025