The Brain Stem

It is about the size of a thumb and quite inconspicuous, but the brain stem is vital for survival: whether it is circulation, breathing, or sleep, it is the brain stem that controls and regulates the body's vital systems.

Scientific support: Prof. Dr. Jochen F. Staiger

Published: 05.08.2025

Difficulty: intermediate

ven though the human brain's impressive achievements are mainly performed elsewhere, survival would be impossible without the brain stem. Not only is it the hub that connects the parts of the central nervous system, but it also controls numerous unconscious but vital processes in the body.

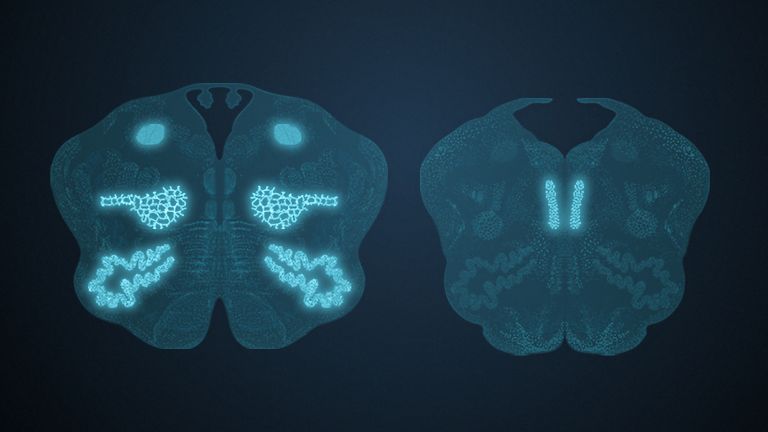

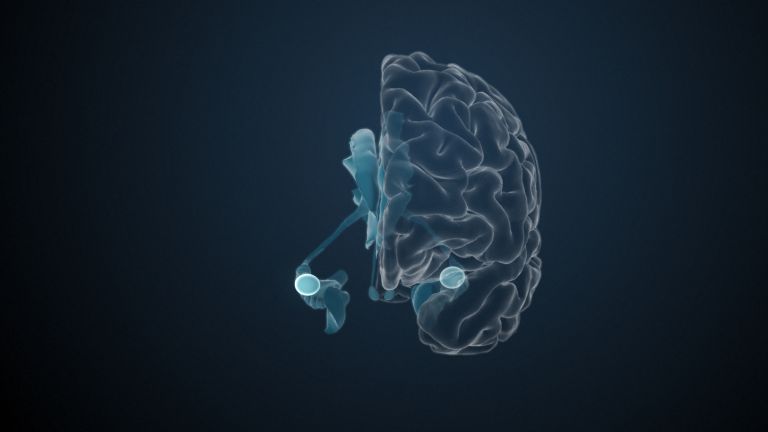

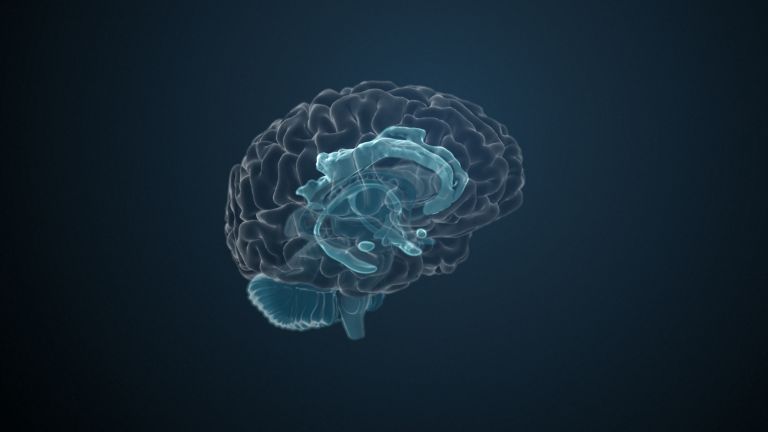

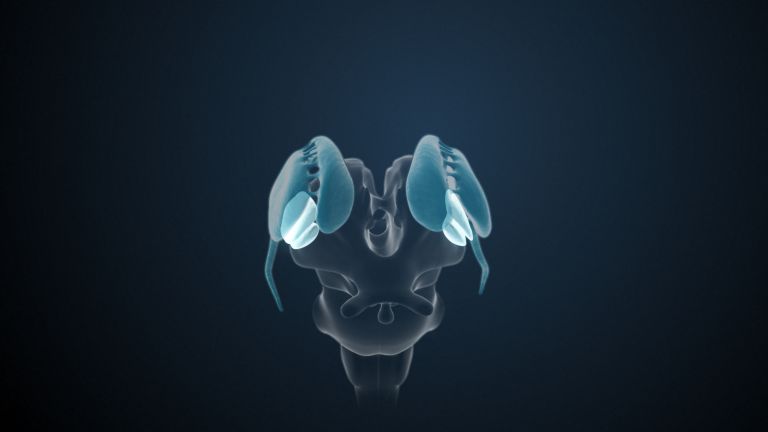

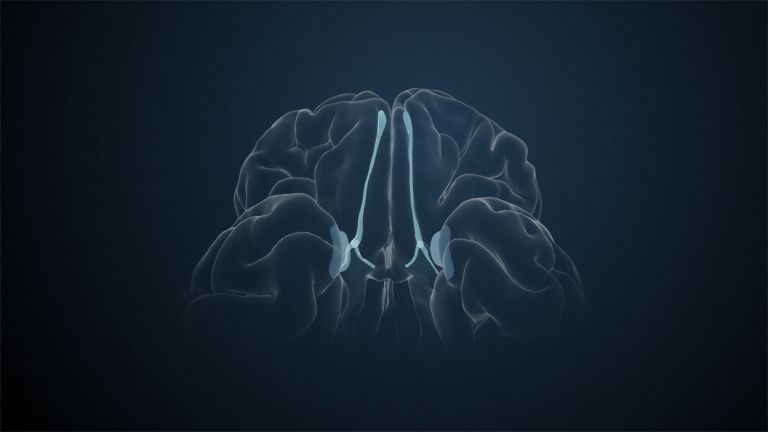

In addition to the spinal nerves of the spine, there are twelve cranial nerves that emerge directly from the brain. They are numbered with Roman numerals and primarily supply the head and neck area. The olfactory nerve (I), for example, is the nerve of smell, while the optic nerve (II) transmits signals from the retina to the metathalamus. Basically, the optic nerve is part of the brain, just like the retina, which is why the I and II cranial nerves are also referred to as pseudo-cranial nerves. Apart from these two, all other cranial nerves originate in the brain stem, supplying the eyes (III, IV, VI), the throat (IX, X), certain neck muscles (XI), and the tongue (XII) with motor impulses, provide touch and pain sensations (V), balance and hearing perceptions (VIII), and control facial expressions (VII). Only the vagus nerve (X) extends beyond the neck into the internal organs of the body.

The cranial nerve nuclei belong to the cranial nerves. The relationship between cranial nerves and cranial nerve nuclei is very complex: sometimes there is one nucleus per nerve, sometimes there are several, and sometimes one nucleus supplies several nerves. This topic is not very popular with anatomy students.

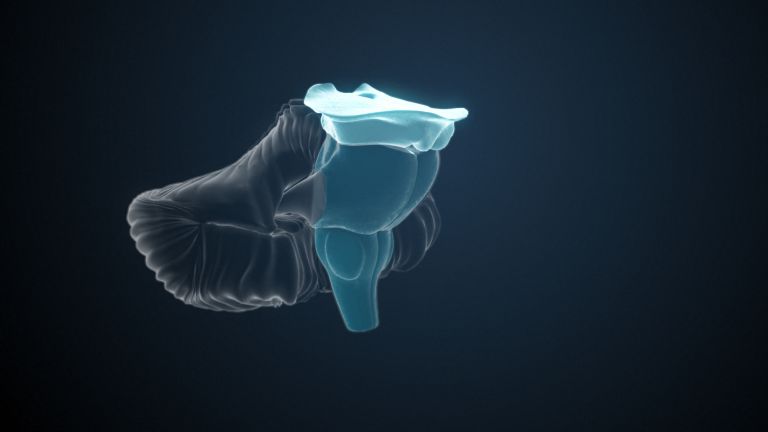

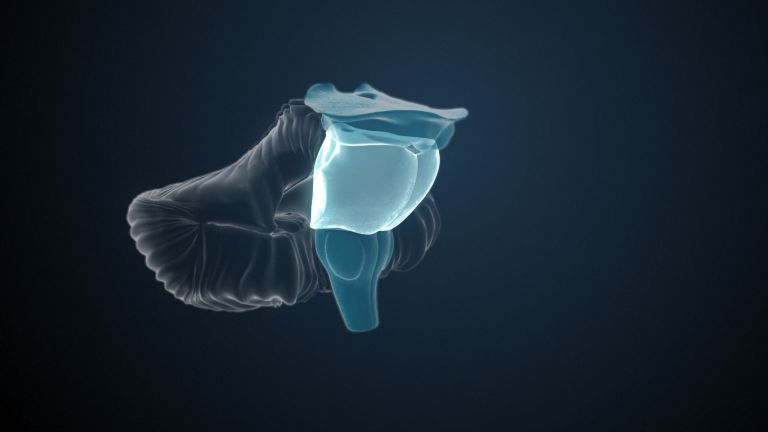

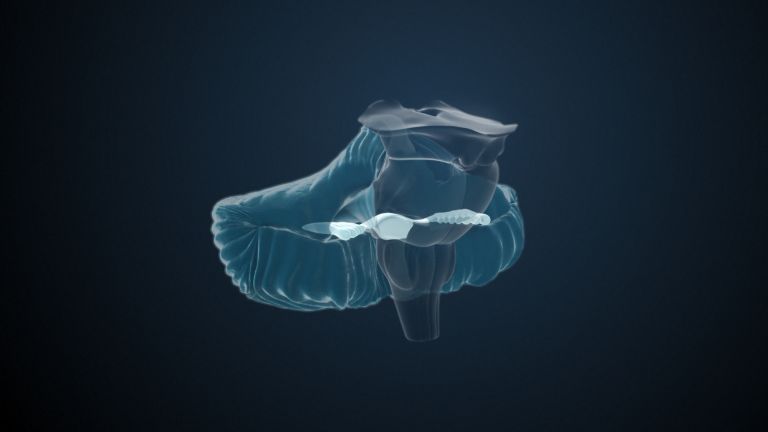

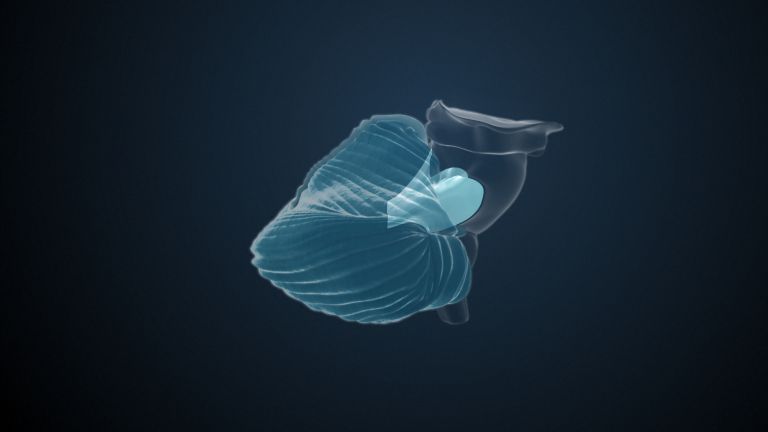

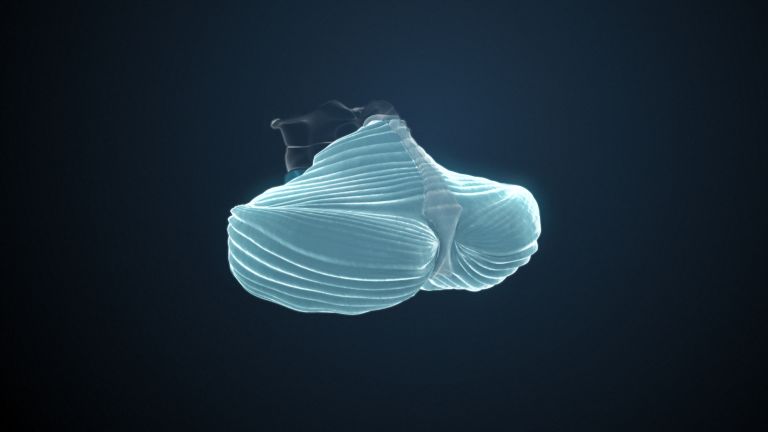

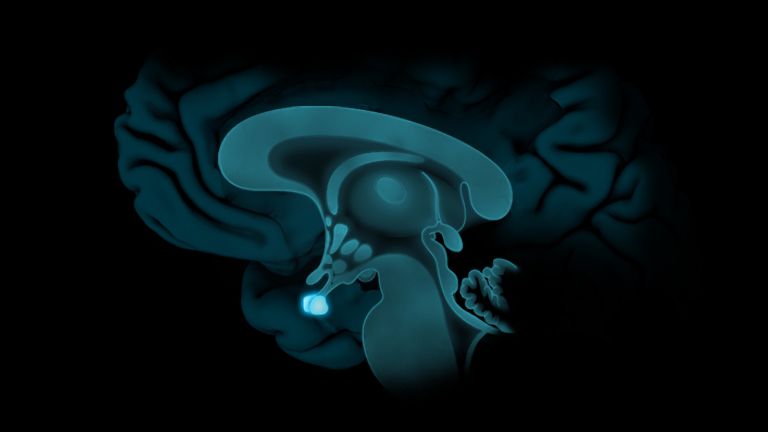

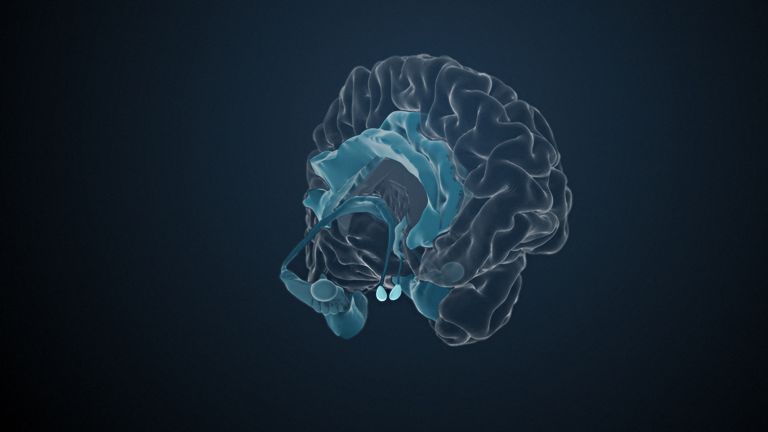

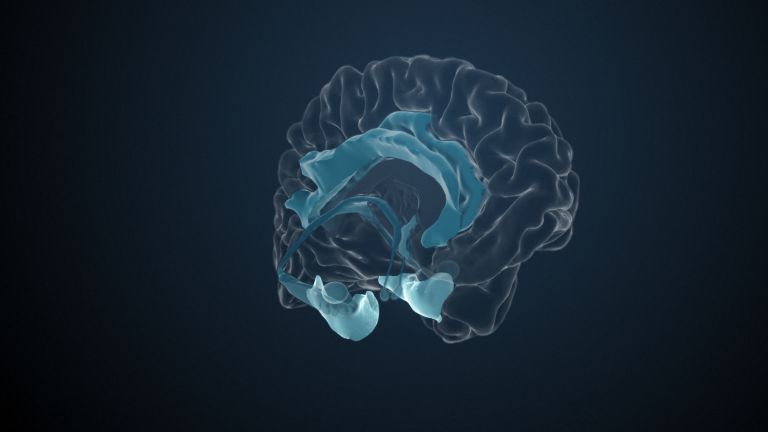

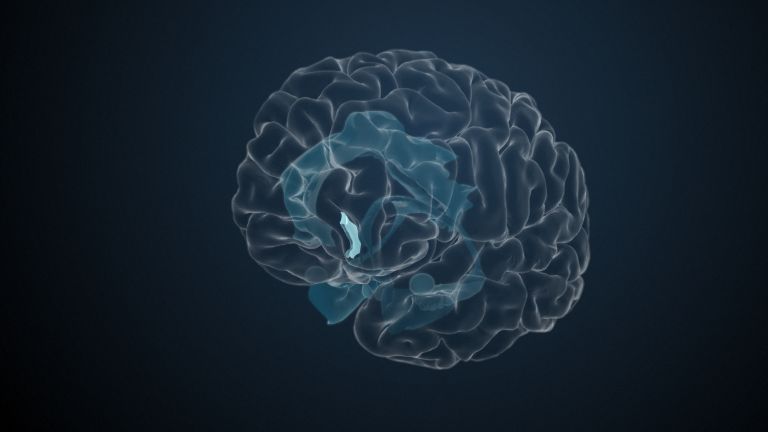

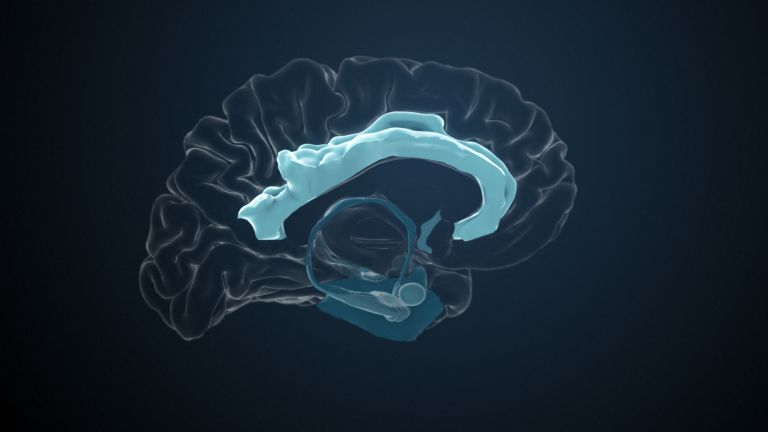

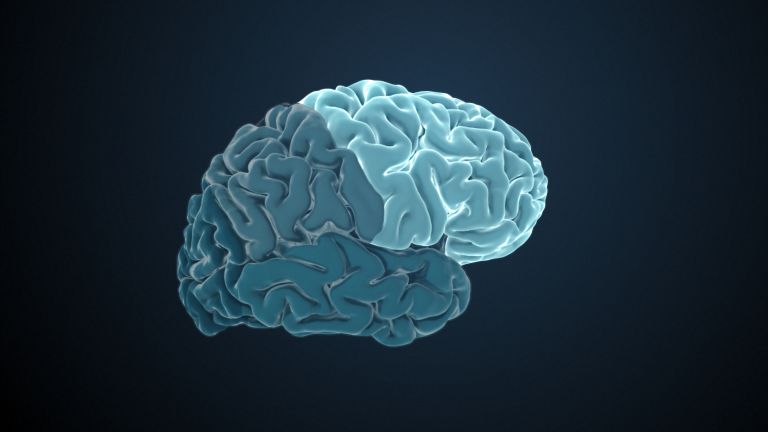

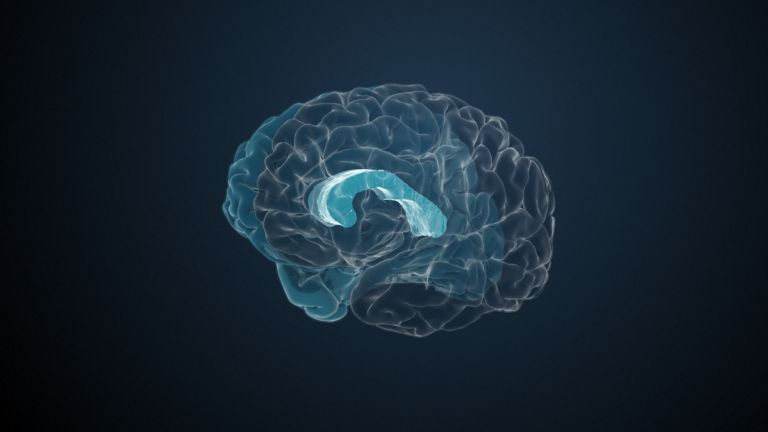

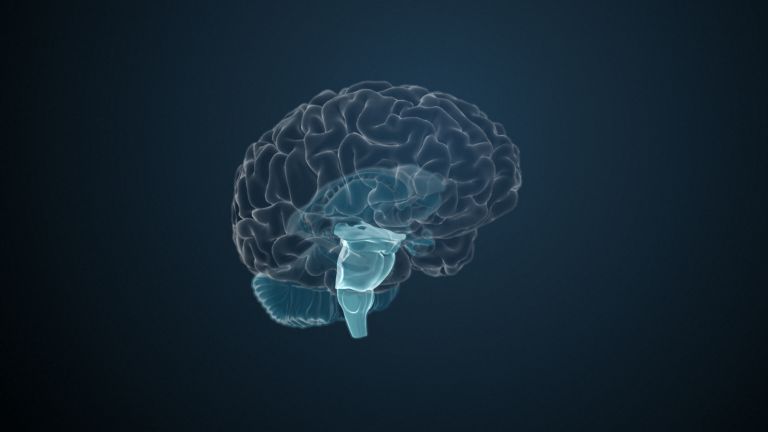

The brain stem, the truncus cerebri, is only about the size of a thumb, but the comparison with a tree trunk is quite apt: just as the trunk is often barely visible beneath all the foliage, the brain stem is also partially concealed by the cerebrum and cerebellum. And like a tree trunk, it also has a supporting function, because the brain stem connects the parts of the central nervous system: the midbrain and cerebrum connect at the top, and the cerebellum connects at the back.

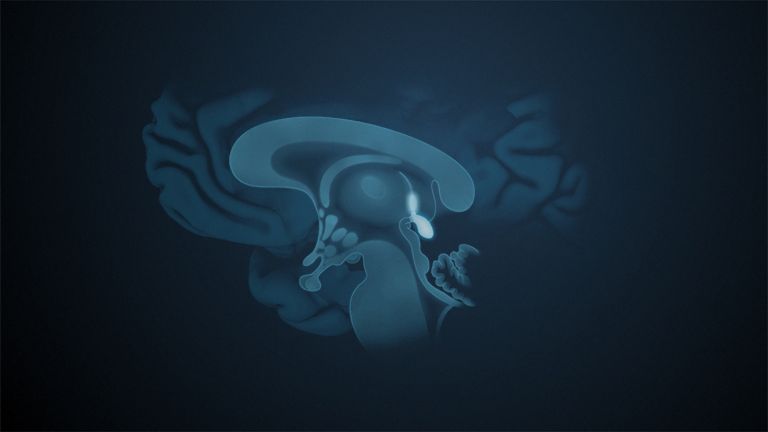

At the bottom, the brain stem merges seamlessly into the spinal cord. This lowest area is called the medulla oblongata, or elongated spinal cord, and as the name suggests, it is difficult to draw a clear boundary. Some anatomists see it where the first spinal nerve branches off. Others draw the line slightly above, at the “pyramid junction”. There, many nerve pathways coming from the left hemisphere of the brain switch to the right and vice versa.

In terms of evolutionary development, the brain stem is the oldest part of the brain, and so the differences between humans and animals are comparatively small. Its functions are manifold – as inconspicuous as it may seem, the brain stem is central to the functioning of the brain and the entire organism. Frankfurt anatomist Helmut Wicht even refers to it as the “technical center” of the brain.

Composition and structure

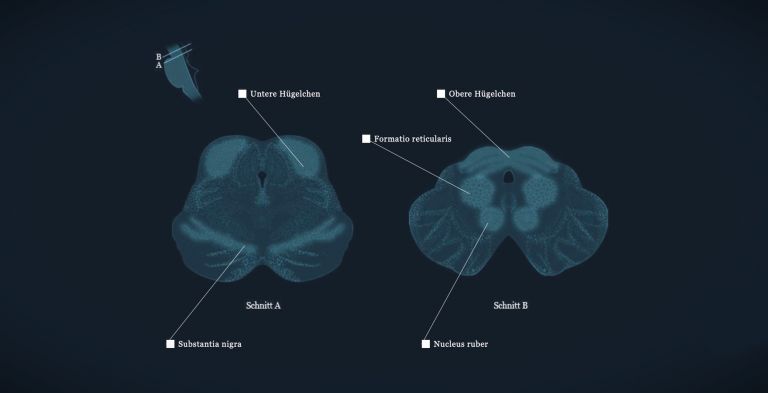

And indeed, if you take a closer look at the brain stem, this image of a complex technical center with its many cables and switch cabinets fits very well. It is difficult for the untrained observer to discern any order. However, anatomists distinguish between three main parts: the aforementioned extended spinal cord (also known as the myelencephalon), the pons (part of the metencephalon), and the midbrain (mesencephalon). They all consist of diverse substructures with names that sometimes sound poetic, such as cap, olive kernel, or cerebral peduncle.

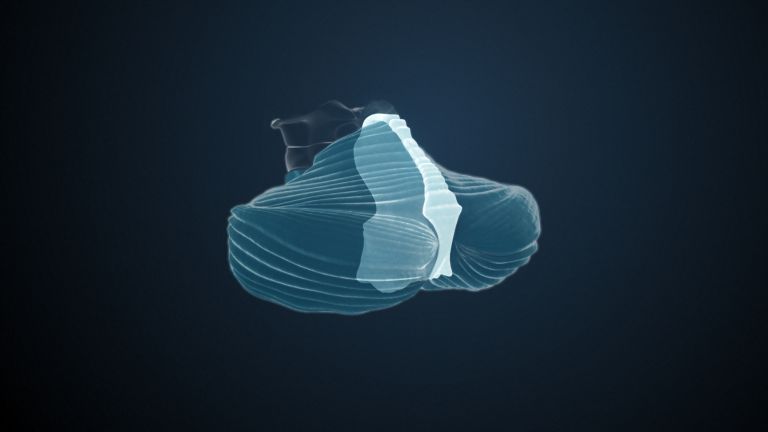

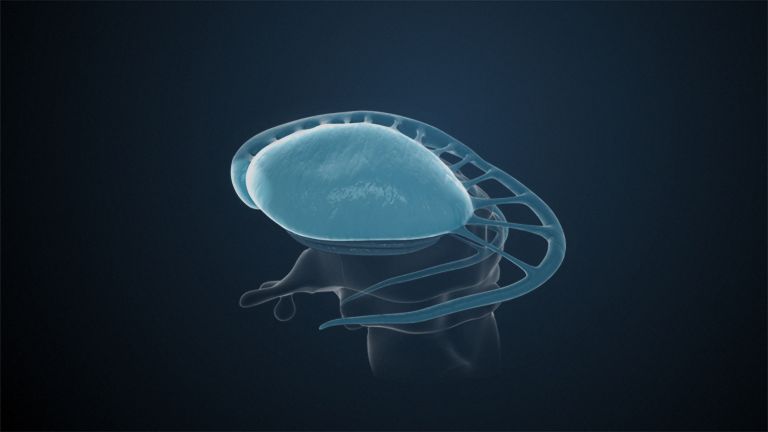

Similar diversity prevails at the microscopic level. Numerous nerve pathways run through the brain stem, including many fiber tracts that conduct sensory signals to the diencephalon and motor signals from the cortex to the spinal cord.

In addition to the reticular formation, which runs through the entire brain stem, there are discrete accumulations of gray matter at certain points, known as nuclei, which consist of the cell bodies of neurons. Some of these act as switching stations, while others are responsible for controlling many bodily functions. Examples of such nuclei would be the red nucleus, which is conspicuous due to its high iron content, or the substantia nigra, which is darkly colored by the body pigment melanin, both of which play an important role in motor function.

Recommended articles

Tasks and risks

The brain stem controls blood pressure and heart rate, as well as breathing and sweating, in the service of the entire organism. It also regulates waking and sleeping in detail, coordinating how active the brain is at any given moment and which phase of sleep we are in. And it acts as a crucial control center for some vital reflexes such as swallowing, vomiting, and coughing.

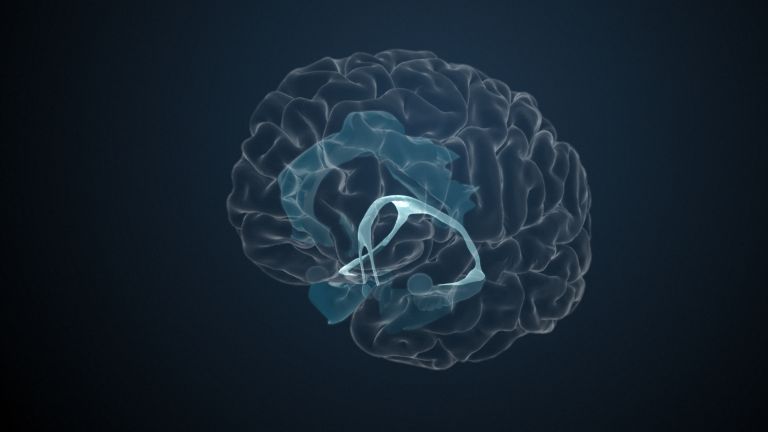

The central pacemaker for these numerous vital functions is the reticular formation, whose network-like structure extends throughout the entire brain stem. Particularly prominent here are the raphe nuclei, distributed throughout the reticular system, and projecting the neurotransmitter serotonin widely into the brain. Last but not least, the cerebral trunk contains the nuclei of ten of the twelve cranial nerves, which transmit taste and hearing impressions to the brain, control the eye and facial muscles, and regulate balance, for example. (See Detail on Demand)

When many functions converge, failure can cause great damage. Limited damage to the brain stem – for example, due to stroke or inflammation – can lead to paralysis or sensory disturbances in certain areas of the body, dizziness, or uncontrolled tremors. It becomes fatal when swelling stops blood flow, which can happen even after a severe concussion. When the brain stem fails, the vital bodily functions it controls also fail, which can lead to cardiac or respiratory arrest. Conversely, parts of the brain stem maintain vital functions in patients in a persistent vegetative state, while the cerebrum – and with it all consciousness – may be severely damaged.

Published on July 26, 2011

Last updated on August 5, 2025