Ball oder Backstein? Erkennen von Form und Kontur

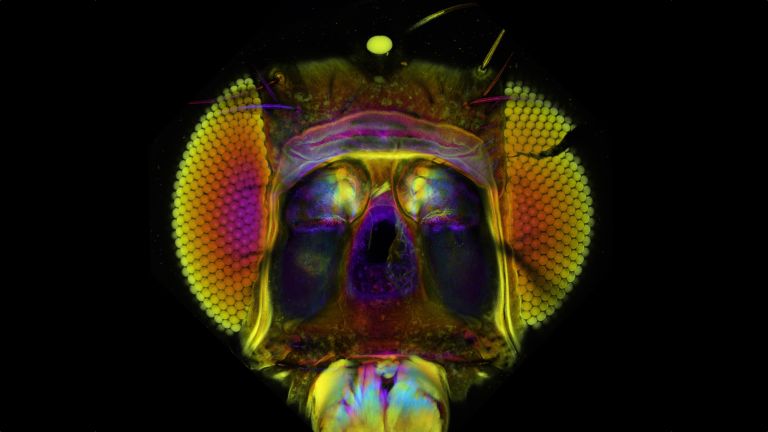

Das Erkennen von Konturen ist für unsere Wahrnehmung entscheidend. Auge und Gehirn haben entsprechend aufgerüstet: Schon die Netzhaut reagiert besonders auf Konturen und manche Neuronengruppen im Gehirn sind gar auf ganz bestimmte Formen ausgerichtet.

Scientific support: Prof. Dr. Klaus-Peter Hoffmann

Published: 04.11.2016

Difficulty: serious

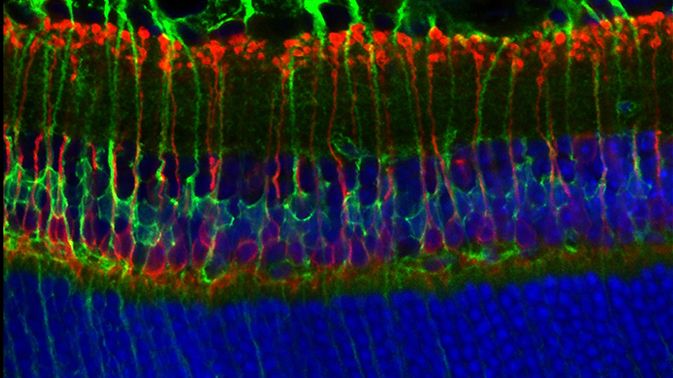

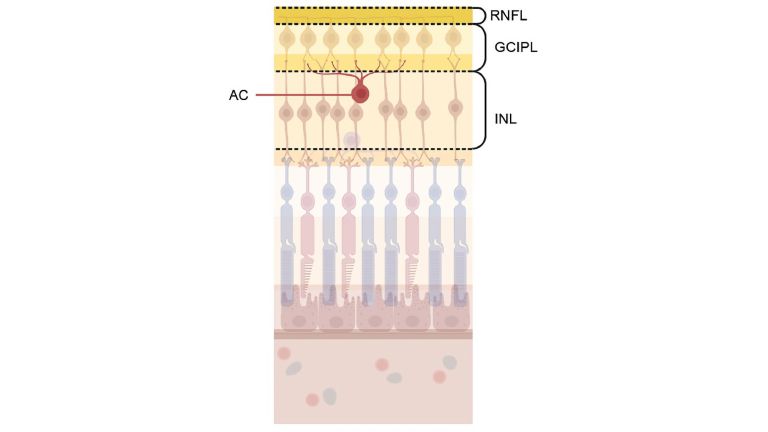

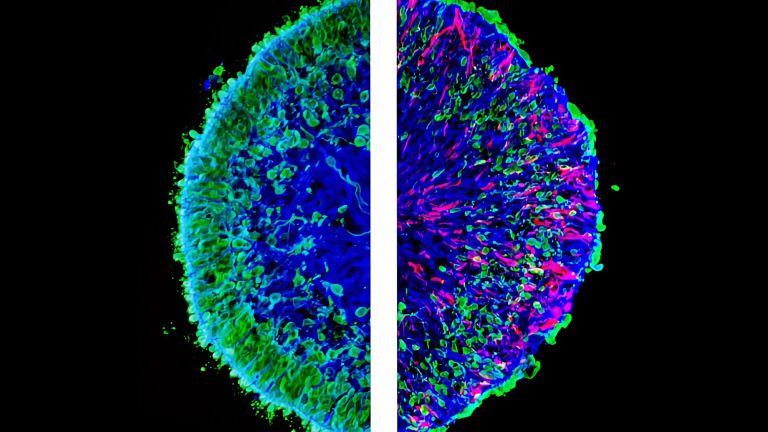

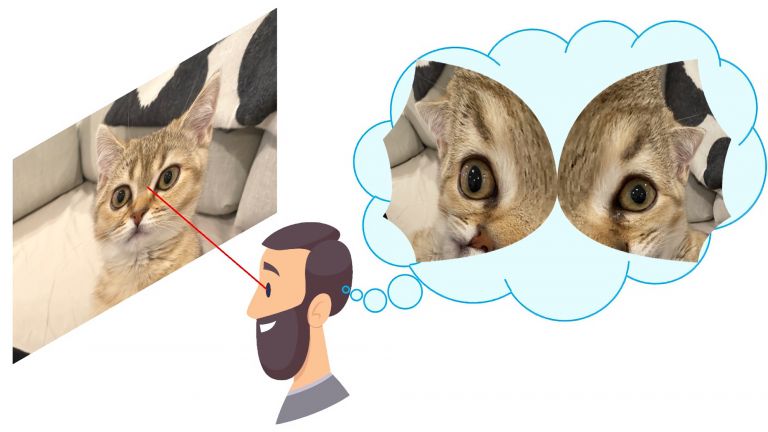

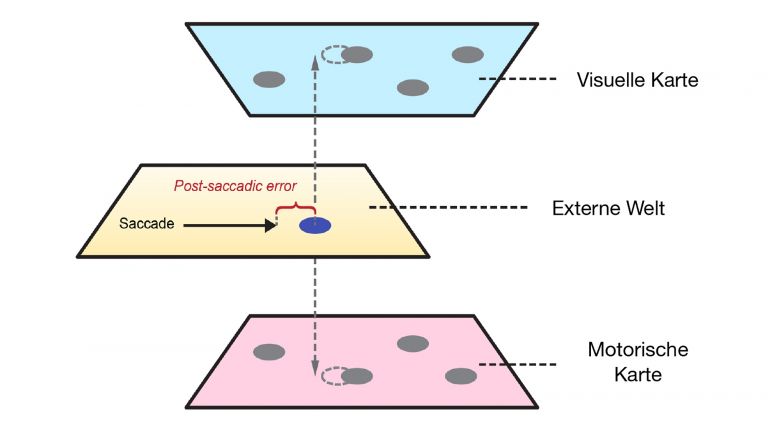

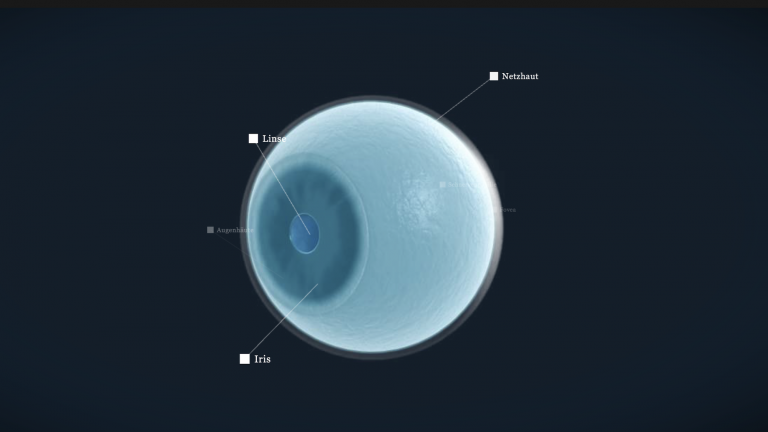

Die Lichtreize der Umwelt werden von den Photorezeptorzellen in einer Art visueller, zweidimensionaler Landkarte an die Bipolar- und Ganglienzellen weitergegeben. Letztere übertragen die Karte wiederum an die weiterführenden Verarbeitungsebenen, etwa im Corpus geniculatum laterale (CGL) und der Sehrinde. Diese Landkarte entspricht aber keineswegs einfach einem Abbild der Umwelt, ähnlich einem Foto. Vielmehr muss man sie sich wie eine verschlüsselte Botschaft vorstellen, die von spezialisierten Neuronen in verschiedenen Bereichen des Gehirns gelesen werden kann. Hinzu kommt: Weil die Fovea, das Zentrum des schärfsten Sehens, wesentlich mehr Ganglienzellen mit kleineren rezeptive Felder hat als die periphereren Teile der Netzhaut, sind ihre Seheindrücke überrepräsentiert, die Landkarte ist also stark verzerrt.

Corpus geniculatum laterale

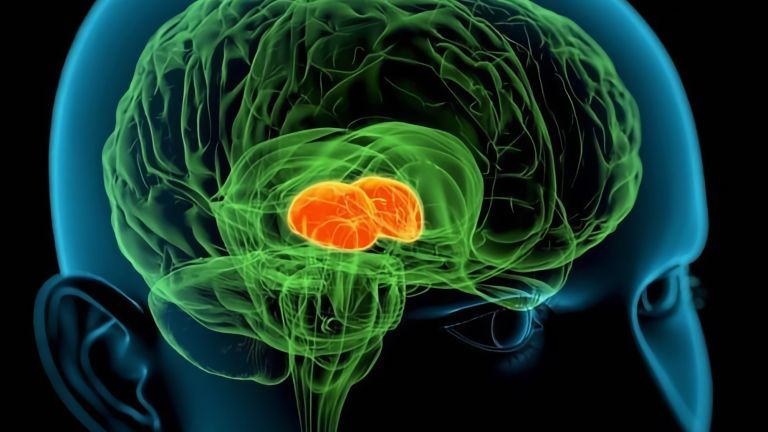

Seitlicher Kniehöcker/Corpus geniculatum laterale/lateral geniculate body

Das Corpus geniculatum laterale (seitlicher Kniehöcker) ist derjenige Abschnitt des Thalamus (größter Teil des Zwischenhirns), in dem rund 90% der Axone des Sehnervs enden. Es zeigt eine charakteristische Schichtung in sechs Zelllagen. Die Nervenzellen des Corpus geniculatum laterale senden ihre Fortsätze zur Sehrinde. Gemeinsam mit dem Corpus geniculatum mediale bildet es den Metathalamus.

- Bereits die Netzhaut reagiert intensiv auf Kanten und Konturen, die durch die komplexen Verschaltungsmechanismen der Retina-Zelltypen besonders hervor gehoben werden.

- Eine wichtige Funktion beim Konturensehen kommt dem rezeptiven Feld der Bipolarzellen zu, also der Gruppe von Fotorezeptoren, die direkt oder indirekt mit der Bipolarzelle verbunden sind.

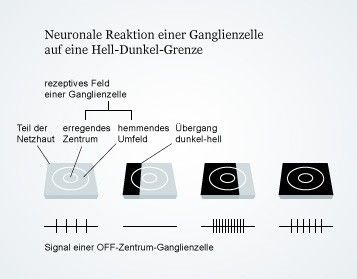

- Zentrum und Umfeld eines rezeptiven Feldes reagieren unterschiedlich auf Lichteindrücke, zudem variiert die Reaktion, je nachdem, ob es sich um eine ON- oder OFF-Bipolarzelle oder eine nachgeschaltete ON- oder OFF-Ganglienzelle handelt.

- Durch die Lage der retinalen Ganglienzellen und deren vorgeschalteten Netzwerken entsteht eine Landkarte der visuellen Information, die so genannte Retinotopie.

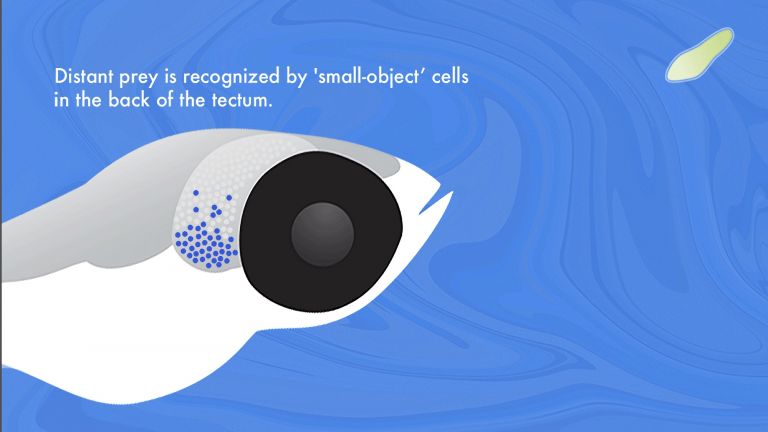

Manchmal kann alles ganz schnell gehen: Mit den Gedanken ganz woanders laufen sie die Straße entlang, als plötzlich jemand laut „Achtung!“ ruft. Sie drehen sich um und sehen, dass ein Gegenstand auf sie zufliegt. Doch was ist es? Ein Ball? Ein Backstein? Sollen sie das Ding fangen oder lieber ausweichen? Unsere Fähigkeit, Details unserer Umwelt zu erkennen und zu bewerten, hat schon so manchen Unfall verhindert. Nur wenige Sekundenbruchteile vergehen, bis ein visueller Reiz in den Augen aufgenommen, die darin enthaltenen Informationen von der Netzhaut zerlegt, abstrahiert und in geordneter Form an nachfolgende Verarbeitungszentren im Gehirn weitergeleitet werden, um dort wiederum bewertet, charakterisiert und kategorisiert zu werden – so dass dann letztlich dem Bewusstsein und Bewegungszentrum signalisiert werden: Keine Sorge, es ist nur ein Ball, den kann man bedenkenlos fangen.

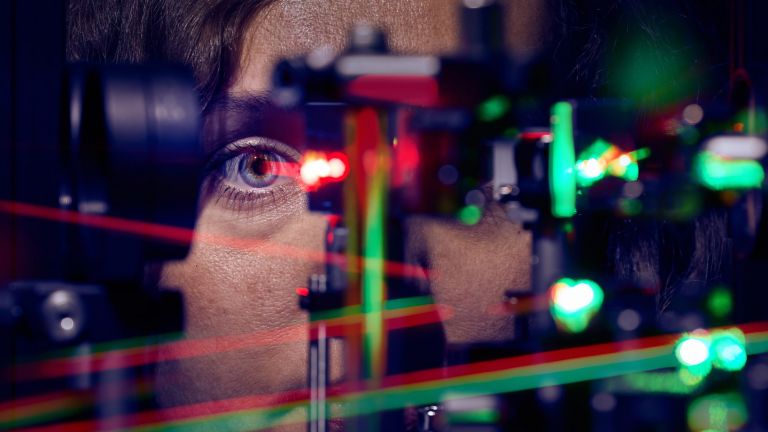

Auf dem Weg vom Auge zur bewussten Wahrnehmung greifen dabei verschiedene Prozesse auf mehreren Ebenen ineinander. Schon die Netzhaut (Retina) reagiert besonders intensiv auf Kanten und Konturen, den deutlichsten Merkmalen, die einen Gegenstand von einem anderen abgrenzen. Entlang den Verarbeitungsbahnen nimmt die Spezialisierung auf einzelne Aspekte der Bildanalyse weiter zu. So gibt es im Gehirn beispielsweise Neuronen, die bevorzugt auf visuelle Reize mit einer bestimmten räumlichen Ausrichtung antworten – orientierungsselektiv sind, wie Fachleute sagen. Und sogar Nervenzellen, die konkret auf visuelle Muster, Gegenstände oder Gesichter reagieren.

Auge

Augapfel/Bulbus oculi/eye bulb

Das Auge ist das Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Lichtreizen – von elektromagnetischer Strahlung eines bestimmten Frequenzbereiches. Das für den Menschen sichtbare Licht liegt im Bereich zwischen 380 und 780 Nanometer.

Neuronales Nullsummenspiel

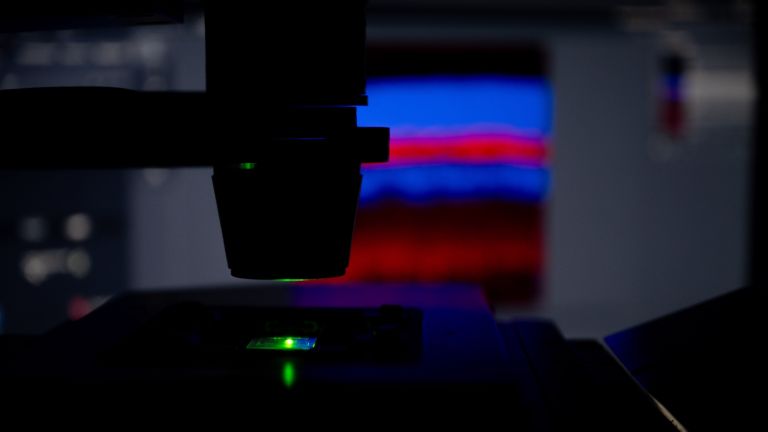

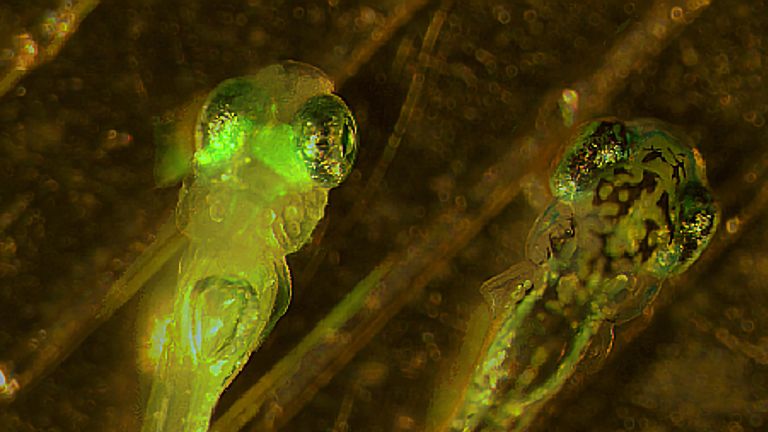

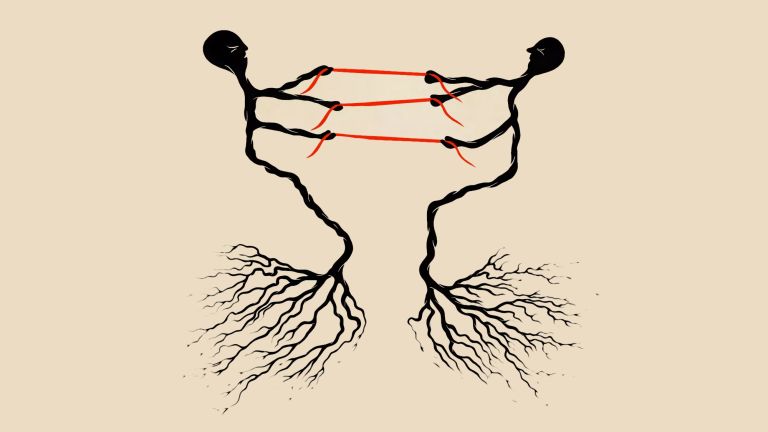

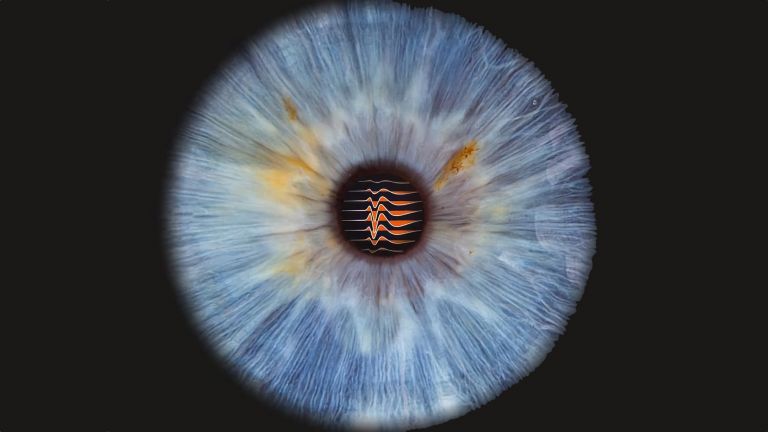

Doch beginnen wir die Reise ganz am Anfang: Trifft ein Lichtreiz auf die Photorezeptorzellen der Retina, leiten sie die Information an die Bipolarzellen weiter. Jede Bipolarzelle ist in aller Regel mit einer ganzen Gruppe von Photorezeptoren direkt verbunden. Darüber hinaus hat sie indirekte Kontakte zu umliegenden Lichtsinneszellen, die über die quer verlaufenden Horizontalzellen vermittelt werden. Dieser ganze Netzhautbereich bildet das rezeptive Feld der jeweiligen Bipolarzelle, das in ein Zentrum und ein darum liegendes Umfeld aufgeteilt ist. Im Zentrum treffen Informationen all jener Photorezeptoren ein, die direkt mit der Bipolarzelle verbunden sind, im Umfeld jene, die über die zwischengeschalteten Horizontalzellen vermittelt werden.

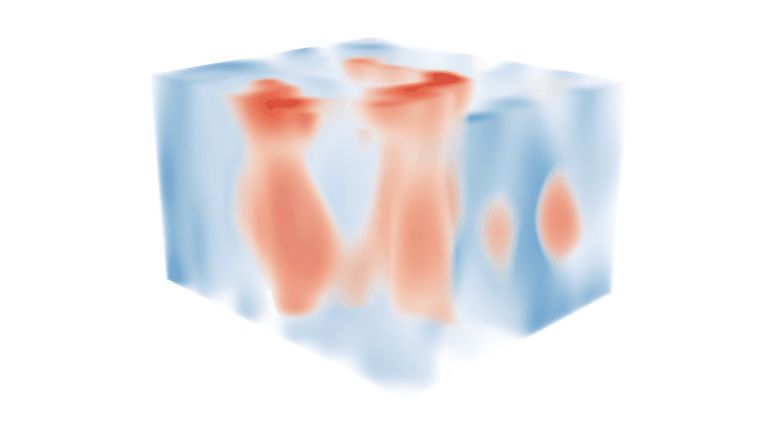

Diese Unterscheidung ist wichtig, denn Zentrum und Umfeld eines rezeptiven Feldes reagieren gegensätzlich auf Lichteindrücke – und sind so in der Lage, besonders intensiv auf Konturen zu achten. In zahlreichen Versuchen haben Wissenschaftler nämlich festgestellt, dass Bipolar– und die ihnen nachgeschalteten Ganglienzellen, welche die Lichtinformation in Nervenzellimpulse umwandeln und an das Gehirn senden, relativ wenig auf Änderungen der Lichtintensität reagieren. Ist es im rezeptiven Feld gleichmäßig hell oder gleichmäßig dunkel, variieren die Reaktionen der jeweiligen Zellen kaum. Was daran liegt, dass die Antwort des Zentrums durch eine entgegengesetzte Antwort des Umfelds summa summarum verringert – antagonisiert – wird.

Bipolarzellen

Bipolarzelle/-/bipolar cell

Die Bipolarzelle ist ein bipolares Neuron, also ein Neuron mit einem Axon und einem Dendriten das in der mittleren Schicht der Netzhaut liegt. Es übermittelt die sensorische Information von den Photorezeptoren zu den Ganglienzellen.

Kontrastreiches Verschaltungsprinzip

Interessant ist aber, was passiert, wenn sich eine Hell-Dunkel-Grenze durch das rezeptive Feld bewegt: Zieht ein Schatten allein in das Umfeld des Feldes beispielsweise einer OFF-Ganglienzelle — dem Ganglienzelltyp, der auf Dunkelheit anspricht — wird die Aussendung von Aktionspotentialen unterdrückt. Wandert der Schatten jedoch weiter und trifft nun auch das Zentrum, beginnt die Ganglienzelle heftig zu feuern – während sie wiederum nur schwach reagiert, wenn es in ihrem gesamten rezeptiven Feld dunkel ist. Durch diese antagonistische Verschaltung zwischen einem erregenden Zentrum und einem hemmenden Umfeld sind Ganglienzellen besonders sensibel für Hell-Dunkel-Kontraste. Und nicht nur das: Durch die so genannte laterale Inhibition werden diese Kontraste in der Netzhaut noch weiter verstärkt. Dieses überall im zentralen Nervensystem genutzte Verschaltungsprinzip übertreibt vereinfacht gesagt den Unterschied in der Lichtintensität zweier nah zusammen liegender Bildpunkte – und zwar durch die Hemmung der Aktivität benachbarter Photorezeptoren und Ganglienzellen.

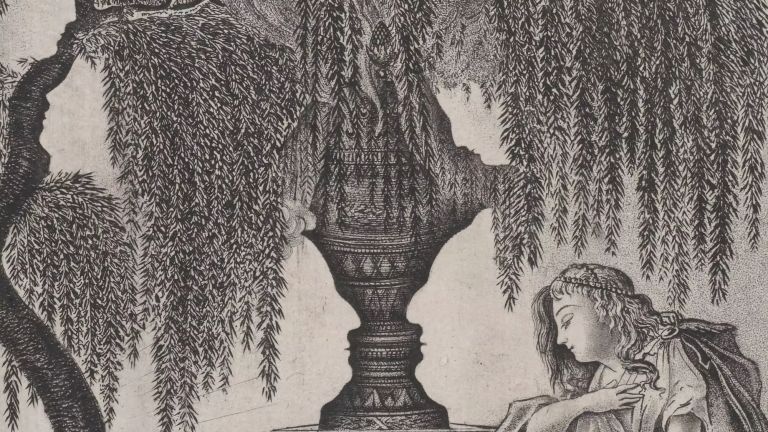

Was die retinalen Ganglienzellen als Ausgangssignal in Form von Aktionspotenzialen weiterleiten ist also ein überzeichnetes, aber dafür besonders deutliches „Abbild“ der Konturen eines visuellen Reizes. Diese Eigenschaft ist übrigens auch der Grund für diverse visuelle Täuschungen.

Recommended articles

Landkarte der visuellen Information

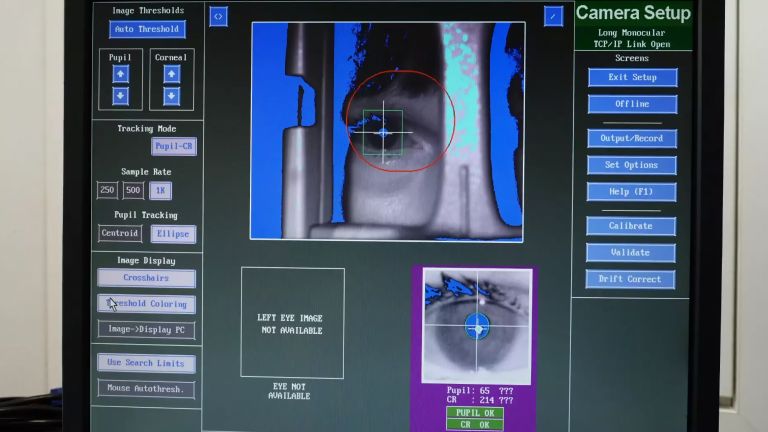

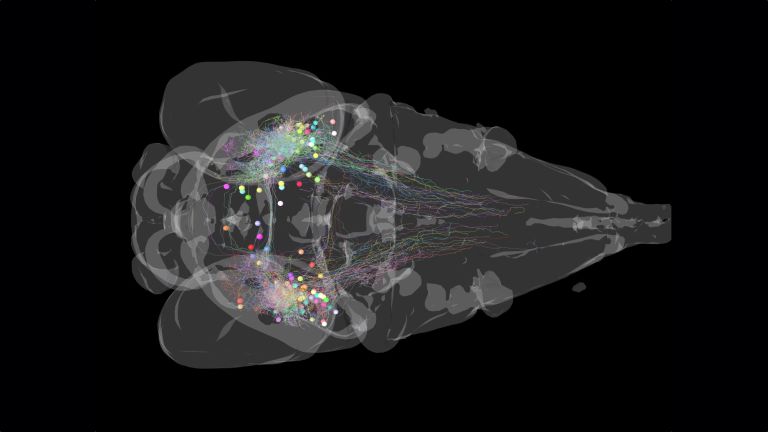

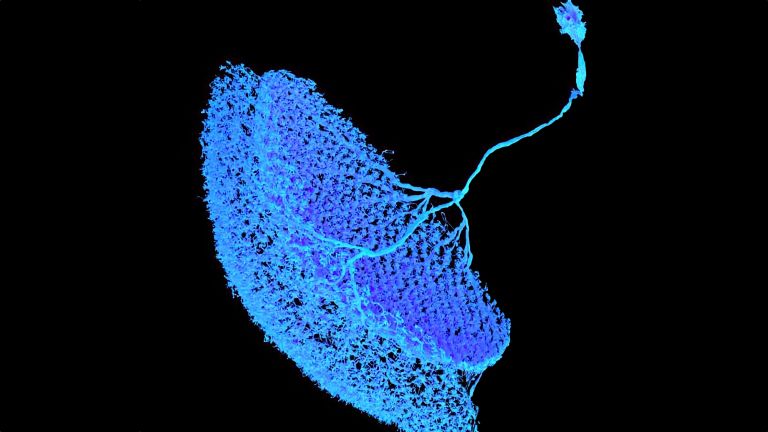

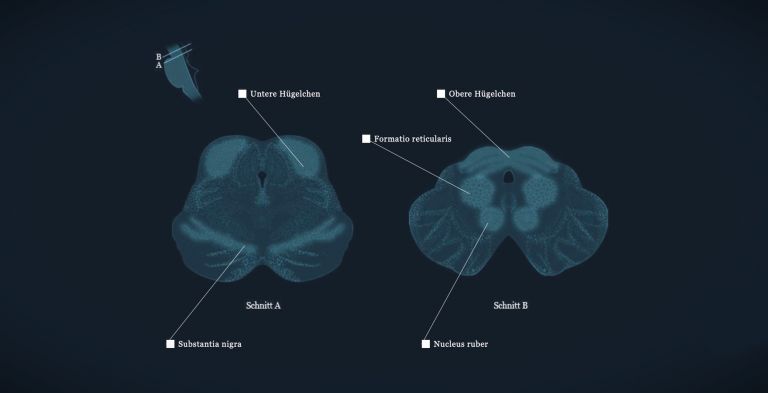

Nun werden retinale Ganglienzellen immer von denselben Photorezeptorzellen erregt, die ihrerseits auf Lichtreize in einem bestimmten Bereich des Gesichtsfelds ansprechen. Und benachbarte Ganglienzellen haben auch benachbarte rezeptive Felder, die sich mitunter sogar überlappen können. So entsteht bei der Reaktion der Ganglienzellen eine Art Landkarte des visuellen Reizes (siehe Textbox). Diese Retinotopie genannte räumliche Ordnung bleibt in den nachfolgenden Verarbeitungsebenen im Gehirn weitgehend erhalten: Die Axone von benachbarten Ganglienzellen, die den Sehnerv bilden, übertragen nämlich ihre Signale nahezu unverändert an ebenfalls benachbarte Neurone im so genannten Corpus geniculatum laterale (CGL) im dorsalen Thalamus.

Das CGL fungiert als erste Schaltstelle der Sehbahn im Gehirn und ist das Tor zur Sehrinde und damit zur bewussten visuellen Wahrnehmung. Doch es ist noch mehr als das: Das CGL enthält nämlich Synapsen von Neuronen des Hirnstamms und der primären Sehrinde. Man vermutet, dass sie dabei beteiligt sind, manchen visuellen Reizen mehr Aufmerksamkeit zu schenken oder sie mit Emotionen zu besetzen und auch um das CGL im Schlaf unempfindlicher zu stellen.

Corpus geniculatum laterale

Seitlicher Kniehöcker/Corpus geniculatum laterale/lateral geniculate body

Das Corpus geniculatum laterale (seitlicher Kniehöcker) ist derjenige Abschnitt des Thalamus (größter Teil des Zwischenhirns), in dem rund 90% der Axone des Sehnervs enden. Es zeigt eine charakteristische Schichtung in sechs Zelllagen. Die Nervenzellen des Corpus geniculatum laterale senden ihre Fortsätze zur Sehrinde. Gemeinsam mit dem Corpus geniculatum mediale bildet es den Metathalamus.

Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit/-/attention

Aufmerksamkeit dient uns als Werkzeug, innere und äußere Reize bewusst wahrzunehmen. Dies gelingt uns, indem wir unsere mentalen Ressourcen auf eine begrenzte Anzahl von Reizen bzw. Informationen konzentrieren. Während manche Stimuli automatisch unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, können wir andere kontrolliert auswählen. Unbewusst verarbeitet das Gehirn immer auch Reize, die gerade nicht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen.

Ein Team von Spezialisten

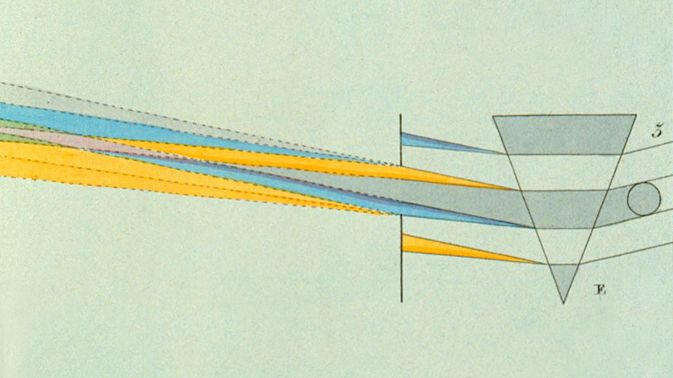

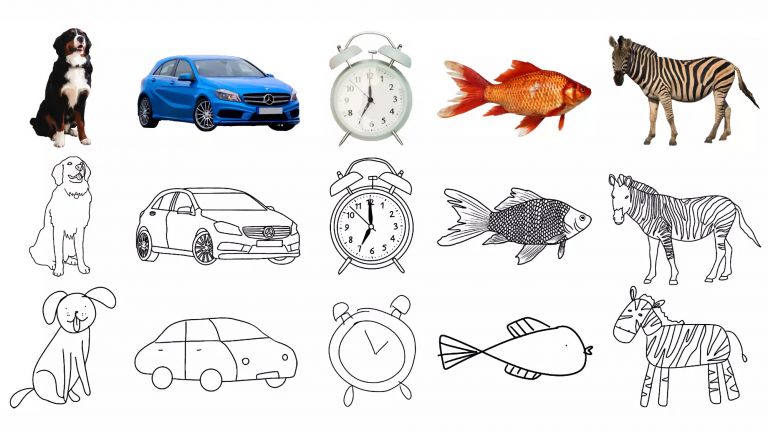

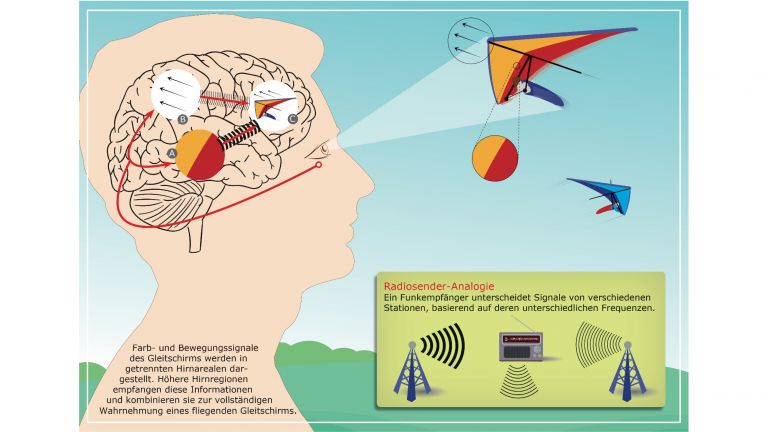

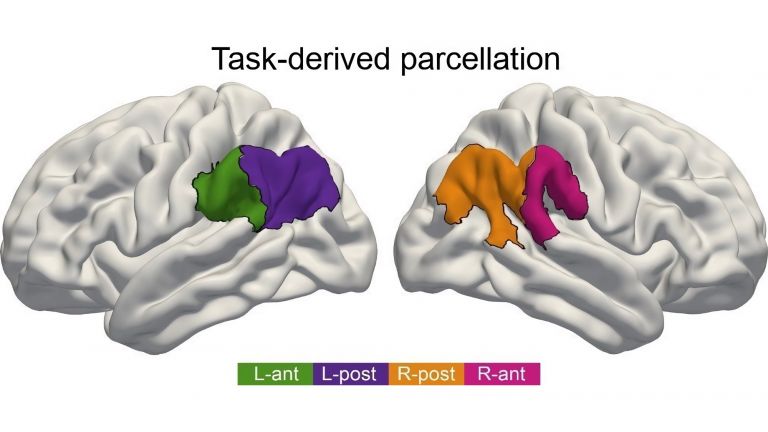

Vom CGL gelangt die visuelle Information zunächst in die primäre Sehrinde, die sie dann prozessiert und an andere Areale in der Hirnrinde leitet, zur weiteren Verarbeitung. Dabei kann man zwei zentrale Pfade unterscheiden: Der eine ist offenbar eher für Bewegungs– und Positionswahrnehmung zuständig, der andere für Objekterkennung, also für Formen Muster und Farbe. Welche Information zu welchem Pfad gehört, entscheidet sich schon auf der Ebene der Ganglienzellen: Ein Großteil von ihnen, die so genannten P-Ganglienzellen, sind farbempfindlich und kümmern sich auch um Informationen zur Form. Die M-Ganglienzellen hingegen codieren vor allem Ortsinformationen, sind aber farbenblind.

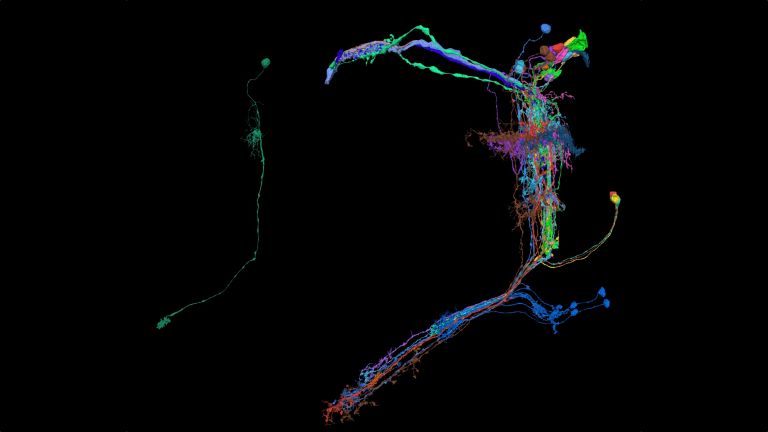

In der Sehrinde gibt es zudem spezielle Neuronengruppen, die für das Erkennen von Objekten zuständig sind: Die orientierungssensititven Neuronen reagieren nicht auf Lichtpunkte, sondern auf die Position von Streifen, Balken, Ecken und Kanten. Die Auswertung dieser Orientierung dient wahrscheinlich dazu, die Form von Objekten zu analysieren. Doch es gibt noch ausgefeiltere Erkennungsdienste im Gehirn, etwa im inferioren Temporallappen: Dort wurden Neuronengruppen entdeckt, die spezifisch auf bestimmte Objekte ansprechen, zum Beispiel auch auf Gesichter oder Hände.

Letztlich ist auch ein Gesicht nichts anderes als eine Komposition aus Schatten, Linien, Konturen. Wie es uns aber gelingt, selbst in größeren Menschenmengen ein vertrautes Antlitz sofort zu identifizieren, gehört zu den Fragen, die die Wissenschaft noch nicht beantworten kann. Doch fest steht: Sehen ist – neuronal betrachtet – Expertensache. Denn im gesamten visuellen System sorgen spezialisierte Zellen, die über raffinierte Prinzipien miteinander verschaltet sind, dafür, dass unser wichtigster Sinn seine zentrale Aufgabe nahezu perfekt erfüllt – die Natur der Dinge zu ergründen.

Veröffentlichung: am 03.11.2010

Aktualisierung: am 04.11.2016