Die Stress-Connection

Stress betrifft nicht nur den Moment. Er hinterlässt langfristige Spuren in unserem Leben. Von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter kann Stress unsere Entwicklung prägen und sogar die Gesundheit unserer Nachkommen beeinflussen.

Scientific support: Prof. Volker Busch

Published: 01.09.2025

Difficulty: easy

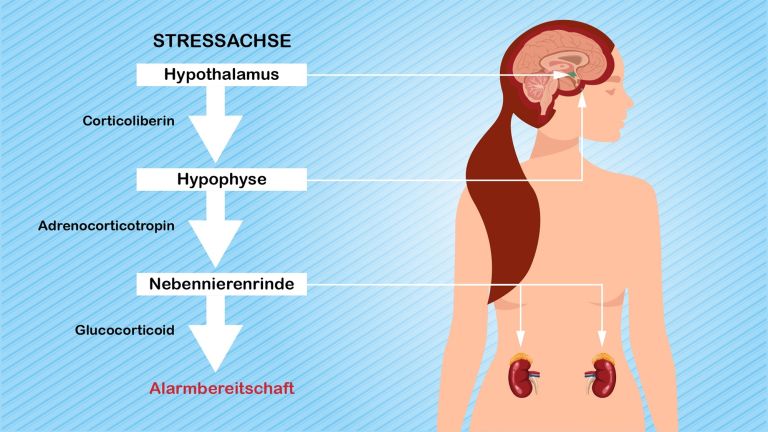

- Die Stressreaktion der Stressachse startet mit dem Hypothalamus und endet mit der Freisetzung von Cortisol

- Erfahrungen in der Kindheit beeinflussen die Reaktion des Stresssystems im späteren Leben

- Stress während der Schwangerschaft kann epigenetische Veränderungen beim Fötus verursachen, die langfristige Auswirkungen auf die Hirnentwicklung haben können.

- chronischer Stress kann das Immunsystem unterdrücken und das Risiko für Erkrankungen erhöhen.

- Stress ist mit Herz-Kreislauferkrankungen verbunden, da er den Blutdruck erhöht und die Blutgerinnung verstärkt beeinflusst

- Stress lässt uns schneller biologisch altern

Unter Stress gieren wir besonders nach schmackhaftem, aber ungesundem Essen. Eine Studie von 2023 hat dafür eine Erklärung gefunden. Normalerweise wird die laterale Habenula, eine entwicklungsgeschichtlich primitive Gehirnstruktur, bei Sättigung aktiv und hemmt so mit Essen verbundene Belohnungssignale. So bewahrt sie uns davor, beim Essen übermäßig zuzuschlagen. Forscher stellten nun bei Mäusen fest, dass die Gehirnregion untätig blieb, wenn die Nager chronisch gestresst waren. Angesichts von leckerem fettreichem Essen kannten sie kein Halten mehr und legten an Gewicht zu. Eine zentrale Rolle kam dabei dem Neuropeptid Y zu, das an der Stressregulation beteiligt ist.

Das Mikrobiom des Darms ist eine Wohngemeinschaft mit Billionen von Mitbewohnern, darunter Bakterien, Viren und Pilzen. In vielem steht die Mikrobiomforschung noch am Anfang. Und Studien zeichnen bislang ein eher widersprüchliches Bild. Was sich aber immer mehr herauskristallisiert: Stress wirkt sich auf jeden Fall auf die Zusammensetzung des Mikrobioms aus. Dadurch können bestimmte Bakterienarten dominanter werden, während andere weniger häufig vorkommen. Eine verringerte Vielfalt im Mikrobiom kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken, da eine ausgewogene Mischung wichtig für eine gesunde Darmfunktion ist.

Die Stressreaktion in unserem Körper ist wie ein Dominospiel. Ein Stein stupst den nächsten an. Der Stein des Anstoßes kann etwa eine Prüfung sein, über der wir gerade brüten. Darauf reagiert der Hypothalamus – eine Gehirnregion, die wichtige Körperfunktionen mitreguliert –, und setzt das sogenannte Corticotropin-Releasing-Hormon frei. Das Hormon erreicht die Hypophyse, eine Drüse, die unterhalb des Hypothalamus liegt. Dort stimuliert es die Freisetzung des Adrenocorticotropen Hormons. Dieses wiederum wird in den Blutkreislauf abgegeben und gelangt zur Nebennierenrinde, die eine kleine Drüse auf den Nieren ist. Das regt die Nebennierenrinde an Cortisol freizusetzen, ein Hormon, das den Blutdruck erhöht, die Atemfrequenz beschleunigt und das Herz schneller pumpen lässt. All diese Reaktionen helfen dem Körper, mit dem Stress umzugehen, indem sie zusätzliche Energie bereitstellen und die Aufmerksamkeit auf akute Bedrohungen lenken.

Auch wenn diese Stressreaktion der sogenannten Stressachse selbst relativ starr ist, wird sie von Erfahrungen im Leben beeinflusst. „In der Kindheit werden die Weichen dafür gestellt, wie das Stresssystem im weiteren Verlauf des Lebens reagiert“, sagt die Psychologin und Stressforscherin Veronika Engert vom Uniklinikum Jena. Wächst ein Kind in einer sehr unsicheren Umgebung auf und erlebt beispielsweise ständig Bedrohung, dann reagiert das Stresssystem in der Folge sehr empfindlich auf neue Bedrohungen. „Das ist ganz einfach ein Überlebensmechanismus“, sagt Engert. Im Gehirn zeigt sich: Bei ständigem Stress in der Kindheit verringert sich das Volumen des Hippocampus, der eine zentrale Bremse der Stressachse ist. „Wenn der Hippocampus nun seiner Aufgabe als Stressbremse nicht mehr so gut nachkommen kann, wird die Stressachse hyperreaktiv“, so Engert. In der Folge werden zu viele Stresshormone ausgeschüttet, vor allem Cortisol. Außerdem reagiert der Mandelkern überempfindlich auf bedrohliche Reize. „Man fühlt sich daher schneller ängstlich.“

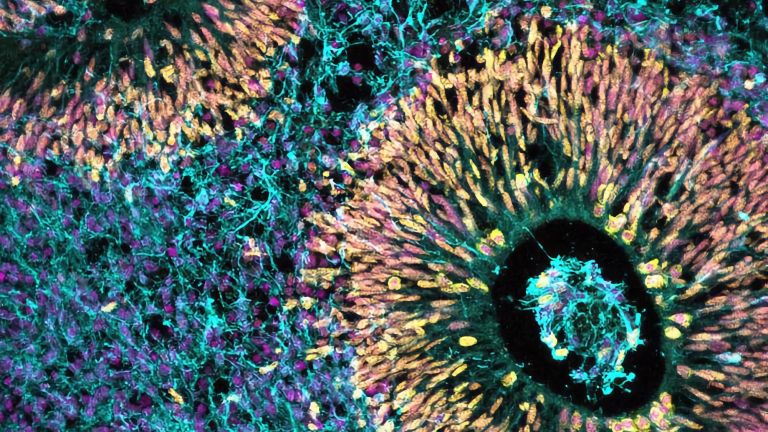

Stress muss nicht mal der eigene sein, um seine Spuren zu hinterlassen. Stress der schwangeren Mutter reicht vollkommen, um den Nachwuchs im Mutterleib negativ zu beeinflussen. Eine Rolle spielt dabei wohl die Epigenetik. Hierbei werden durch Umwelteinflüsse nicht die Gene selbst verändert, aber mitbestimmt, ob bestimmte Gene abgelesen werden oder nicht. Eine Studie von Forschern um Elisabeth Binder, Direktorin des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München, widmete sich dem Stress werdender Mütter wie finanziellem Stress oder partnerschaftlichen Konflikten. Das Ergebnis: Nicht bei alltäglichen Problemen, aber bei extremem Stress der Mutter war das Risiko für epigenetische Veränderungen des Kindes statistisch erhöht. Das betraf Gene, die die Hirnentwicklung, Neurodegeneration und das Schizophrenierisiko mitbestimmen. Wie genau sich solche Veränderungen auf die Hirnentwicklung des Nachwuchses auswirken, ist noch unklar.

Viel besser Bescheid weiß man über die Wirkungen von Stress auf das Immunsystem. Die sind allerdings ein klein wenig tricky. Denn Stress ist nicht gleich Stress. Es kommt viel mehr darauf an, wie lange er anhält. So aktiviert Cortisol im Rahmen einer akuten Stressreaktion Immunprozesse in der Peripherie des Körpers. „Das ist auch evolutionär logisch“, sagt Veronika Engert. „Denn gerade Immunprozesse in der Haut sollen ermöglichen, etwaige Verletzungen schnell reparieren zu können.“ Die Evolution hatte gewissermaßen vor allem akuten Stress im Blick, wenn uns echte Gefahr droht. Was diese Strategie nicht berücksichtigt: Im modernen Leben wird Stress in Form etwa von Arbeitsdruck oder sozialer Isolation häufig chronisch und hat dann weniger vorteilhafte Wirkungen auf das Immunsystem. Denn langfristig, also wenn wir chronischem Stress erleben, unterdrückt Cortisol das Immunsystem. „Man wird also anfälliger für die Angriffe von Pathogenen“, sagt Veronika Engert.

Es ist aber noch komplizierter. „Zuviel Cortisol ist schädlich für das Gehirn, aber auch für den Rest des Körpers“, betont Veronika Engert. Wenn ein Mensch über viele Monate oder sogar Jahre hinweg zu viel Cortisol im System hat, werden die Cortisolrezeptoren an Zellen herunterreguliert, um die Zielzellen zu schützen. Das habe auch Bedeutung für das Immunsystem, da alle Immunzellen auch über Cortisolrezeptoren verfügten, so Engert. „Dadurch kann langfristig zu wenig Cortisol an seinen Zielzellen wirken.“ Das könne letztlich sogar zu Autoimmunerkrankungen führen – überschießenden Immunreaktionen gegen den eigenen Körper –, weil die Hemmung des Immunsystems über Cortisol nicht mehr funktioniert. „Letztlich ist man in der frühen Phase von chronischem Stress anfälliger für Erkrankungen im Zusammenhang mit zu niedriger Immunabwehr“, fasst Engert zusammen. „In späteren Phasen von chronischen Stress ist man hingegen anfälliger für Autoimmunerkrankungen."

Stress als Dauerbegleiter im eigenen Leben tut der Gesundheit gar nicht gut. Und er kann uns mitten ins Herz treffen, in einem ganz wörtlichen Sinne. Dauerstress geht einher mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall – und das auf ganz unterschiedlichen Wegen. „Stress kann etwa den Blutdruck erhöhen, zu Herzrhythmusstörungen führen und in der Folge für Gefäßschäden bis hin zu einem Herzinfarkt sorgen“, sagt der Psychiater und Stressforscher Mazda Adli, ärztlicher Leiter der Fliedner Klinik Berlin und Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störungen an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Berliner Charité. „Das Herz-Kreislaufsystem wird gesteuert von unserem vegetativen Nervensystem und das reagiert empfindlich auf Stress.“ Zudem kann bei Stress das Stresshormon Cortisol die Blutgerinnung verstärken. „Evolutionär ergibt das auch Sinn bei akutem Stress“, so Adli. „Wenn wir uns etwa in einem Zweikampf verletzen, sorgt das 'dickere' Blut dafür, dass wir nicht so schnell verbluten.“ Werde der Stress aber chronisch, steige damit das Risiko für einen Herzinfarkt. Erstaunlicherweise bringt aber auch fehlender Stress ein erhöhtes Herzrisiko mit sich. Das Verhältnis von Stress und Gesundheit kann man sich demnach wie ein umgekehrtes „U“ vorstellen. Zu wenig und zu viel kann Risiken bergen. In der Mitte, wo der Mensch mittleren Herausforderungen begegnet, die er zu bewältigen in der Lage ist, liegt eine Art „Trainingsbereich“, der sich positiv auf unser Befinden und unsere Gesundheit auswirkt.

Recommended articles

Weniger Belohnung, mehr essen

Die Gefahr eines Herzinfarkts wird bekanntlich größer, wenn wir mehr und ungesünder essen und zu Alkohol greifen. Und auch hier ist Stress nicht ganz unschuldig. „Das Belohnungssystem ist anfällig für Stress“, sagt Mazda Adli. „Angesichts von chronischem Stress reagiert das Belohnungssystem weniger, das kann schon in der Kindheit ihren Anfang nehmen.“ Es brauche dann stärkere Reize, um das Belohnungssystem zu aktivieren. Das wiederum sorgt dafür, dass die betroffenen Menschen häufiger zu Drogen greifen, um sich zu stimulieren. „Außerdem neigen viele unter Stress dazu, mehr zu essen, um das Belohnungssystem zu stimulieren und damit den Stress und unsere Emotionen zu regulieren.“

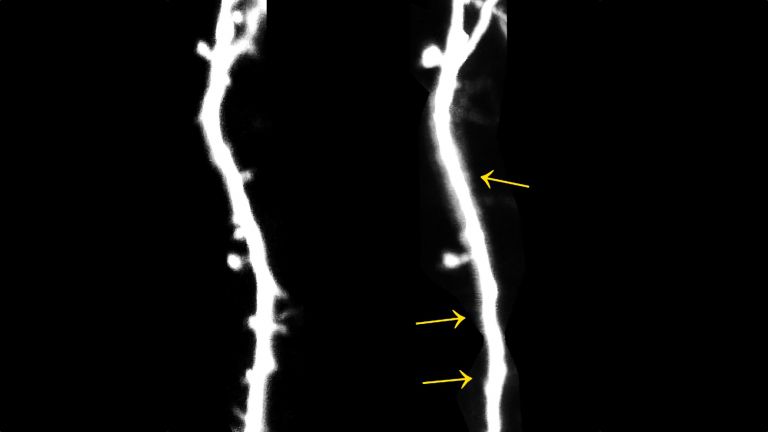

Mit Blick auf unser Leben geht Stress letztlich massiv auf die Substanz und beeinflusst, wie wir altern. Neben unserem chronologischen Alter – der Anzahl unserer bisher gelebten Jahre –, gibt es das biologische Alter. Es verrät, in welchem Zustand unser Körper gerade ist, – abhängig von unseren Genen und davon, welche Krankheiten wir überstanden haben, wie wir uns bewegen und ernähren. „Das biologische Alter können wir über die Länge der Telomere abschätzen, die als Schutzkappen an den Enden unserer Chromosomen sitzen“, sagt Veronika Engert. Die Telomere gewährleisten, dass bei einer Zellteilung keine wichtige Erbinformation verloren geht, werden aber bei jeder Zellteilung kürzer. „Chronischer oder traumatischer Stress kann dazu führen, dass sich die Telomerlänge schneller verkürzt.“ Wenn nun die Telomerlänge einen kritischen Wert unterschreite, komme es zum Tod der Zelle und damit auch zu einer beschleunigten biologischen Alterung.

Zusammenfassend zeigt sich, dass Stress weit mehr ist als nur ein vorübergehendes Gefühl von Anspannung – er wirkt tief in unseren Körper hinein, verändert Gehirnstrukturen, beeinflusst das Immunsystem, kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen und sogar das biologische Altern beschleunigen. Entscheidend ist dabei weniger, ob wir Stress erleben, sondern wie häufig, wie lange und unter welchen Umständen er auftritt. Wer lernt, mit Belastungen umzugehen und zwischen Anspannung und Erholung ein Gleichgewicht zu finden, schützt nicht nur seine seelische Gesundheit, sondern bewahrt langfristig auch die körperliche Widerstandskraft.

Zum Weiterlesen

- Harvanek , Z.M. et al.: Psychological and biological resilience modulates the effects of stress on epigenetic aging. In: Transl Psychiatry. 2021 Nov 27;11(1):601

- Ip , C.K. et al.: Critical role of lateral habenula circuits in the control of stress-induced palatable food consumption. In: Neuron 2023 Aug 16;111(16):2583-2600.e6.