Get the rhythm

Schon Neugeborene können den Rhythmus von Musik wahrnehmen, bald strampeln sie auch im Takt dazu. Der Drang, sich zu geliebten Songs zu bewegen, besteht bis ins hohe Alter. Forscher sprechen vom ultimativen Groove.

Scientific support: Dr. Thomas Knösche

Published: 25.08.2015

Difficulty: intermediate

- Schon Neugeborene reagieren auf den Rhythmus von Musik und erkennen Veränderungen im Rhythmus.

- Ab sechs Monaten wippen sie mit Armen und Beinen zur Musik im Takt.

- Der Impuls, sich zur Musik zu bewegen, hält bis ins hohe Alter an und ist umso ausgeprägter, je mehr ein Song groovt.

- Damit ein Stück groovt, muss es uns gefallen und der Rhythmus besonders eingängig sein. Und: Variationen der rhythmischen Struktur überraschen unser Gehirn und erfreuen uns.

Die Fähigkeit, Rhythmen zu erkennen und sich dazu zu bewegen, scheint dem Menschen eigen. Bisher wurden jedenfalls keine vergleichbaren musikalischen Talente bei Primaten entdeckt. Doch einige Vögel können sich im Takt bewegen oder das zumindest erlernen. Das beweist der 11 Jahre alte Kakadu „Snowball“, der auf Youtube zum Song „Edge of Seventeen“ wippt und die Beine hebt und sich so in die Herzen aller Vogelliebhaber tanzte. Skeptiker unterstellten zunächst, das Tier würde sich angespornt durch den Menschen rein mechanisch bewegen und die Musik gar nicht wahrnehmen. Doch die Neurowissenschaftler Aniruddh Patel von der Tufts University und John Iversen vom Neurosciences Institute im kalifornischen La Jolla konnten das Gegenteil beweisen. Sie verlangsamten und beschleunigten künstlich das Tempo verschiedener Songs und wiesen 2009 in einer Studie nach, dass Snowball sein Tanz dem Takt der Musik anpasste. Harvard-Forscher bestätigten dies kurz darauf.

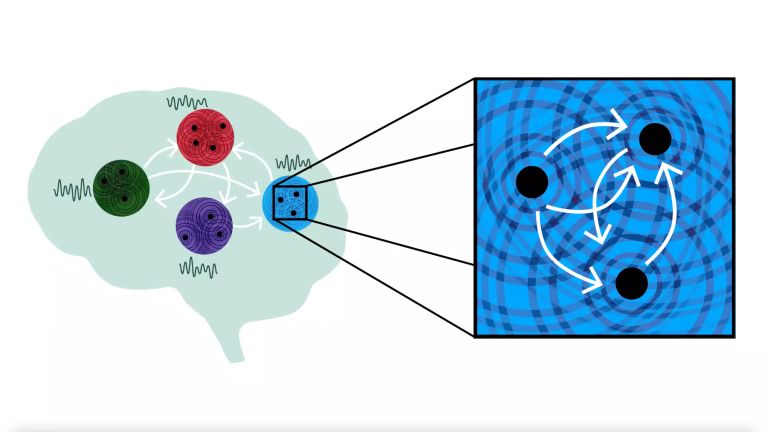

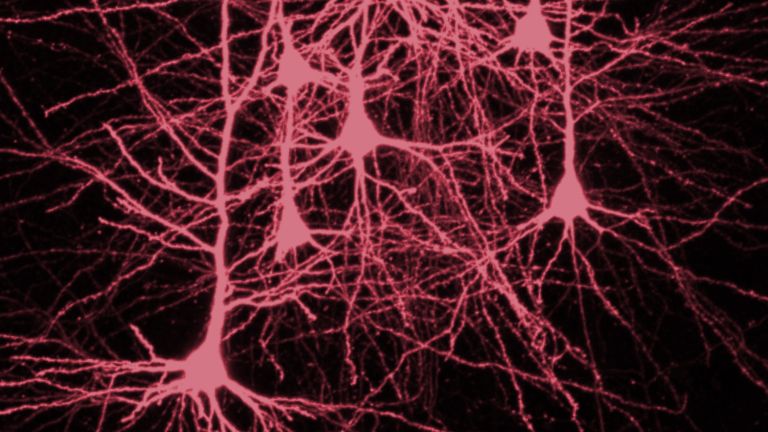

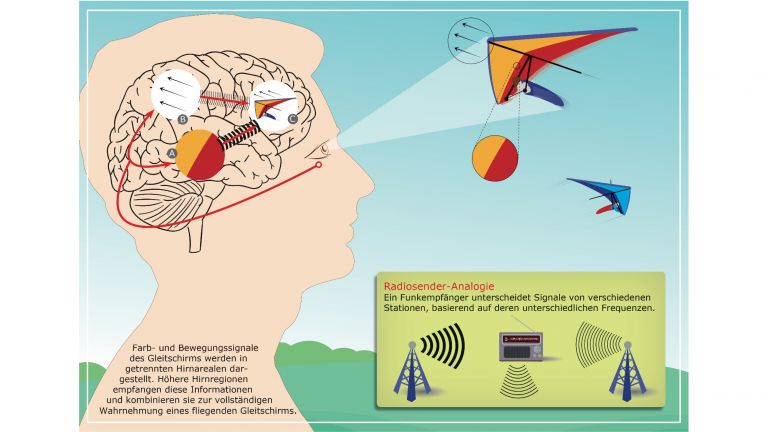

Auch im Gehirn gibt es rhythmische Vorgänge. Das Feuern der Neuronen etwa folgt einem klaren Takt. Die Nervenzellen finden sich dabei sogar oft zu einer Art Chor zusammen: Benachbarte Zellen, die miteinander über Synapsen verbunden sind, schwingen sich in einen Gleichtakt der Erregung ein. Man spricht von Oszillationen. Ganze Netzwerke von Nervenzellen feuern dann im gleichen Rhythmus. Forscher können diese Netzwerkaktivitäten über eine Messung der Hirnströme, der Elektroenzephalografie (EEG), erfassen, bei der sie Elektroden auf die Kopfhaut platzieren. Je nach Tempo des gemeinschaftlichen Neuronenfeuers unterscheiden sie langsame Deltawellen, die beispielsweise im Tiefschlaf auftreten, mäßig schnelle Alpha-Wellen, die sich bei Entspannung mit geschlossenen Augen zeigen, und schnelle Gamma-Wellen, die beim Meditieren, beim Lernen und Nachdenken gemessen werden können.

Ein Schlagzeuger, der einfach nur starr dasitzt, das ist kaum vorstellbar. Und es wäre ihm auch unmöglich, so Musik zu machen. Nicht nur seine Arme sausen durch die Luft. Der ganze Körper, der Kopf, der Rücken und die Beine sind ständig in Bewegung. Der Rhythmus seines Instruments entspringt diesem eigenwilligen Tanz. „Körperregulation“ heißt dieses Prinzip, das hilft, den Takt zu wahren – gleichsam dem Schlag einer inneren Uhr.

Zappeln und Strampeln

Musik und das Musizieren sind nicht nur sinnliche, sondern auch körperliche Erfahrungen. Die Klänge bewegen uns Menschen schon von klein auf. Schon Neugeborene reagieren auf rhythmische Veränderungen in der Musik, bemerkte etwa der Psychologe Istvan Winkler von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest. Er spielte für eine Studie im Jahr 2009 vierzehn Neugeborenen im Schlaf über Kopfhörer eine rockige Komposition aus Trommel, Bass und Schlagzeug vor. Ließ er den ersten betonten Schlag im Rhythmus weg, reagierten die Kleinen mit veränderten Hirnströmen. Der Forscher leitet daraus ab, dass die Babys die rhythmische Struktur erkennen und ihre Wiederkehr erwarten. Allerdings reagierten die Neugeborenen nicht auf andere, subtilere Veränderungen des Rhythmus. Dennoch macht das Experiment Winkler zufolge deutlich, dass das Gehör für Musik angeboren sein muss.

Und tatsächlich: Lange bevor Kinder laufen lernen, können sie Arme und Beine zur Musik bewegen. Das belegt auch eine Studie des Innsbrucker Persönlichkeitspsychologen Marcel Zentner mit 120 Säuglingen, die er 2010 veröffentlicht hat. Er spielte den Kindern klassische Kompositionen, Trommelmusik und eine Sprachaufnahme vor. Die Kleinen wippten mit den Armen und Beinen zur Musik und trafen dabei so häufig den Takt, dass es kein Zufall sein konnte. Beschleunigte sich der Rhythmus, strampelten sie schneller. Und offensichtlich spürten die Babys, wenn sie sich synchron zur Musik bewegten. Dann lächelten sie oft, schreiben Zentner und sein finnischer Kollege Tuomas Eerola.

Auch Sprache folgt einem gewissen Rhythmus: Im Deutschen wird etwa das Satzende mit einer Pause markiert, zusammengehörige Silben betonen wir anders als voneinander getrennte. Die Fähigkeit, sich zum Rhythmus von Sprache synchron zu bewegen, sagt sogar den Spracherwerb von Kindern vorher. Das entdeckten Forscher um die Biologin Nina Kraus von der Northwestern University in Evanston im Bundesstaat Illinois. Sie simulierten in einer Studie im Jahr 2014 den Rhythmus betonter Silben in der Sprache mit einer Trommel. Drei bis vier Jahre alte Kinder, die sich dazu im Gleichtakt bewegen konnten, erkannten einzelne Silben und auch Reime besser als Kinder, denen es schwerfiel, ihre Bewegungen zur Trommel zu koordinieren. Möglicherweise ließe sich so eine Lese– und Rechtschreibschwäche mit Hilfe von musikalischen Tests erkennen, folgern die Forscher. Den Kindern könnte dann mit gezielter Förderung frühzeitig geholfen werden.

Musik ist Bewegung

Nicht nur Kinder verspüren beim Lauschen von Musik den Impuls, sich zu bewegen. Es geht auch den meisten Erwachsenen so. Neurobiologisch ist das nur naheliegend. „Das auditorische System hat sich aus dem Gleichgewichtssystem entwickelt“, sagt der Musikpsychologe Stefan Koelsch von der Freien Universität Berlin. Viele Nervenfasern des Gleichgewichtssystems reagieren unmittelbar auf auditorische Reize. Sie feuern und können zu reflexhaften Bewegungen der Arme und Beine führen. Das kann erklären, weshalb wir fast unwillkürlich mit dem Fuß wippen, wenn wir einen Song hören.

Auch in Hirnscans wird offensichtlich, dass Musik immer bewegt: Sie aktiviert stets die motorischen Areale, auch wenn der Proband still im Magnetresonanztomografen liegt. „Nur in unserer Kultur gibt es das merkwürdige Phänomen, dass Menschen still dasitzen und Musik und Tanz konsumieren. Andere, vor allem afrikanische Kulturen, haben nicht einmal verschiedene Wörter für Tanz, Sprache und Musik“, erklärt Koelsch. Musizieren und dazu tanzen und plaudern ist ein uraltes gemeinschaftliches Erlebnis, das die soziale Zusammengehörigkeit stärkt und Kooperation fördert Die Macht der Musik. Und offensichtlich verarbeitet auch das Gehirn alle drei Kulturpraktiken ähnlich.

Recommended articles

Der ultimative Groove

Und doch ist der Drang, sich zur Musik zu bewegen, je nach Person sehr unterschiedlich. Dem einen kribbelt es bei dem Hit „I am so excited“ in den Füßen, der andere kann beim Donauwalzer nicht mehr an sich halten Nervende Beats oder Lieblingslied? Forscher sprechen hier vom individuellen ultimativen Groove. Musik groovt umso mehr, je besser sie uns gefällt, je klarer wir den Rhythmus heraushören und uns dazu bewegen können, entdeckte der Psychologe Petr Janata vom Center of Mind and Brain an der University of California in Davis in seinen Studien. „Je grooviger wir die Musik finden, desto leichter fällt es uns, im Rhythmus dazu zu gehen“, bestätigt die Hirn– und Musikforscherin Jessica Grahn von der kanadischen Western University in London, Ontario, in einer Untersuchung von 2014. Und „desto längere und schnellere Schritte machen wir“.

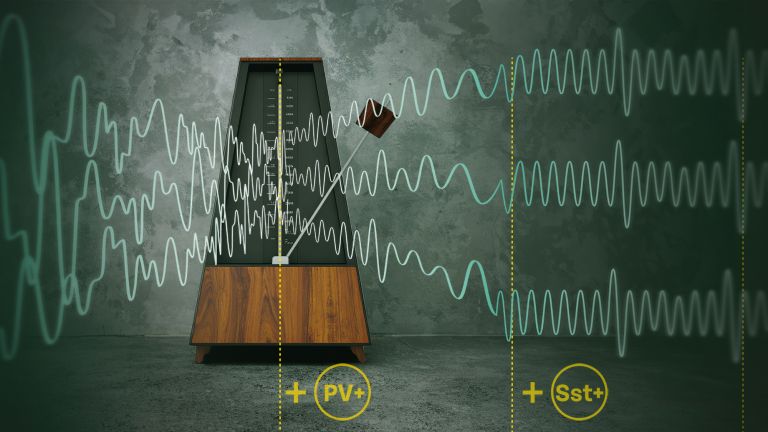

Ein eingängiger Rhythmus alleine reicht aber nicht. Ein monotones Raka-taka Raka-taka-tak wäre selbst dem gutmütigsten Zuhörer auf Dauer zu langweilig. Was Musik für unsere Ohren betörend macht, „ist immer noch Gegenstand laufender Forschung“, sagt Sofia Dahl, Rhythmusforscherin von der Aalborg Universität in Kopenhagen. Klar zu sein scheint bislang: Auf der Ebene der rhythmischen Struktur braucht es wiederkehrende Elemente, die unser Gehirn dazu anregen, exakt dieses Muster zu erwarten. Brechen die Musiker dann mit dieser Erwartungshaltung – etwa durch Synkopierung, also durch andersartige Betonung des Rhythmus –, überrumpelt das unser Gehirn. „Das versetzt uns in eine Art kurzzeitigen Rausch. Das mögen wir“, so Dahl. Im Elektroenzephalogramm, also in der Aufzeichnung der Hirnströme, ist der Bruch der Erwartungshaltung als deutlicher Ausschlag zu sehen.

Welche Rhythmen uns schunkeln, wippen oder tanzen lassen, ist zumindest bei Erwachsenen aber auch eine Frage der Kultur, beobachtete Grahn in einer neuen Studie mit nordamerikanischen und ostafrikanischen Probanden. Beide konnten zwar die Rhythmen des anderen Kulturraums ebenso gut wahrnehmen und unterscheiden. Doch als sie die Rhythmen klopfen sollten, gelang das bei den vertrauten Stücken viel besser als bei der fremdartigen Musik. Auch in den Hirnströmen sähe man entsprechende Unterschiede, sagt Grahn in Bezug auf noch unveröffentlichte Daten.

Auch das Herz hört mit

Die Neuronen, die im Gehirn unmittelbar auf Musik reagieren, sind mit Nervenfasern verknüpft, die bis in die Beine und Arme reichen. „Sie erstrecken sich bis in die Organe“, sagt Koelsch. Das könnte der Grund sein, weshalb auch das Herz auf Musik anspricht. Landläufig heißt es oft, der Herzschlag gleiche sich dem Takt des gehörten Liedes an. „Doch dafür gab es bisher keine empirischen Belege“, so Koelsch. In einer Studie konnte zwar gezeigt werden, dass sich beim gemeinsamen Singen der Herzschlag der Atmung angleicht und so zumindest die Herzen der Sänger einen gemeinsamen Takt entwickeln – dieser entspricht aber nicht dem Rhythmus der Musik. Koelsch wollte es genauer wissen und fand: Der Herzschlag beschleunigt sich zwar mit der Musik und Schwankungen nehmen ab. Der Rhythmus des Organs gleicht sich aber keineswegs dem Tempo der Musik an. Dies schildert Koelsch 2015 im Journal Plos One.

Und noch eine andere Vermutung erwies sich als falsch: Man könnte glauben, dass das Herz umso heftiger reagiert, je mehr die Musik groovt. Doch schon ein Metronom, das gleichsam dem Ticken einer Uhr einen Takt erklingen lässt, bewirkt eine schlichte Beschleunigung des Herzschlags. Genauso beschleunigt jede Musik das Herz – ob sie einem nun gefällt oder nicht.

zum Weiterlesen:

- Koelsch, S. Brain correlates of music-evoked emotions, Nature Reviews, Mar 2014, Bd. 15, S. 170 – 180 (Volltext).

- Winkler, I. et al. Newborn infants detect the beat in music, PNAS, Feb. 17, 2009, Bd. 106, Nr. 7, S. 2468 – 2471 (Volltext).

- Zentner, M. et al. Rhythmic engagement with music in infancy, PNAS, Mar. 30, 2010, Bd. 107, Nr. 13, S. 5768 – 5773 (abstract).