Die Macht der Musik

Musik beherrscht die Klaviatur unserer Emotionen perfekt. Sie erhebt den Geist in spirituelle Höhen oder lässt ihn jede Vernunft und Zurückhaltung vergessen. Musik trifft uns ganz tief im Innern.

Scientific support: Prof. Dr. Eckart Altenmüller

Published: 24.08.2015

Difficulty: intermediate

- Musik spielt gekonnt mit unseren Emotionen.

- Sie wird bereits in grundlegenden Hirnregionen wie dem Hirnstamm verarbeitet.

- Musik, die den eigenen Erwartungen entspricht, aktiviert das Belohnungszentrum des Gehirns besonders stark.

- Der evolutionäre Nutzen der Musik liegt vermutlich darin, dass sie sozialen Zusammenhalt stiftet.

- Musizieren, insbesondere Chorsingen, ist gesund.

- Möglicherweise kann Musik auch zur Therapie psychiatrischer und neurologischer Erkrankungen dienen.

In einer Studie präsentierten Dennis Y. Hsu von der US-amerikanischen Northwestern University und Kollegen ihren Versuchspersonen verschiedene Musikstücke. Beim Hören mussten sie Wörter in einem Lückentext ergänzen und Fragebögen über ihre Stimmung ausfüllen. Dabei stellten die Forscher fest, dass es “Power-Musik” gibt, die die Menschen animiert, mehr machtbezogene Wörter zu produzieren, eher zu glauben, die Kontrolle über eine Situation zu haben und häufiger das Wort zu ergreifen. Hier eine Auswahl der getesteten Musikstücke:

High Power Music:

We Will Rock You (Queen)

Get Ready for This (2 Unlimited)

In Da Club (50 Cent)

Low Power Music

Because We Can (Fatboy Slim)

Who Let the Dogs Out (Baha Men)

Big Poppa (Notorious B.IG.)

Der Musikpsychologe Stefan Koelsch von der Freien Universität Berlin hat sieben soziale Funktionen der Musik ausgemacht:

1. Kontakt: Musizieren und Singen bringt Menschen zusammen.

2. Soziale Kognition: Wer mit anderen musiziert, muss sich auf sie einstellen.

3. Co-Pathie: Musik l ä sst die Mitglieder einer Gruppe ä hnlicher f ü hlen.

4. Kommunikation: Ü ber Musik tauschen wir uns aus.

5. Koordination: Gemeinsames Musizieren gelingt nur dank koordinierter Bewegungen.

6. Kooperation: Musizieren ist Zusammenarbeit, die das Vertrauen und die Wahrscheinlichkeit zuk ü nftiger Kooperationen erh ö ht.

7. Soziale Koh ä sion: Musik und Musizieren f ö rdern den Zusammenhalt der Gruppe.

“Ist es nicht seltsam, dass Schafsdärme die Seele aus eines Menschen Leibe ziehen können?”, fragt Benedikt in Shakespeares “Viel Lärm um Nichts” – und meint damit die Musik einer Laute. Musik bewegt. Sie kann mitreißen, aufstacheln und uns bisweilen jede Vernunft und Zurückhaltung vergessen lassen. Sie kann aber auch zu Tränen rühren, kann trösten, erleichtern, beruhigen. Musik kann bewirken, dass wir uns mächtig und mutig fühlen (siehe Infokasten) oder uns im Kino erst so richtig fürchten. Die Musik, so scheint es, trifft uns ganz tief drinnen, sie hat einen besonders direkten Draht zu unseren Emotionen.

Tatsächlich führt dieser Draht bis in die ältesten Schichten unseres Gehirns. „Das Besondere an der Musik ist, dass sie sehr frühe Verarbeitungswege im Gehirn anspricht“, erklärt Stefan Koelsch, Professor für Biologische Psychologie und Musikpsychologie an der Freien Universität Berlin. “Durch Musik werden schon im Hirnstamm über den auditorischen, aber auch über den vestibularen Nerv körperliche Reaktionen hervorgerufen: Der Herzschlag verändert sich, in der Muskulatur lassen sich Mikrobewegungen nachweisen, angenehme oder unangenehme Empfindungen stellen sich ein.” Für ihn ist die Musik ein ideales Mittel, um zu verstehen, wie Emotionen überhaupt funktionieren.

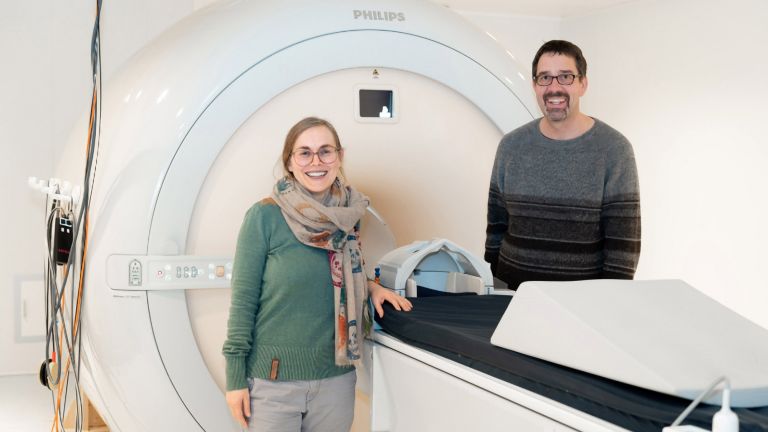

Das Gehirn mit Musik erforschen

Musik rufe stärkere Emotionen hervor als das in der Forschung übliche Präsentieren von Bildern, mache auch gemischte Emotionen, wie das Gefühl, schön traurig zu sein, greifbar, könne zahlreiche verschiedene und anhaltende Emotionen hervorrufen, trage über die Analyse des Musizierens dazu bei, den Zusammenhang von Emotionen und Handeln zu erforschen und tauge auch noch dazu, die sozialen Aspekte von Musik und Emotionen in den Blick zu holen. “Investigating the Brain with Music”, das Gehirn mit Musik erforschen, ist das Motto von Koelsch.

Doch so offensichtlich der Zusammenhang von Musik und Emotionen in der alltäglichen Erfahrung erscheint, so schwer ist er präzise zu greifen. Emotionen, so wollen es die gängigen Emotionstheorien, sind Emotionen in Bezug auf etwas. Wer sechs Richtige im Lotto hat, freut sich über seinen Gewinn. Wer vom Tod eines Freundes erfährt, trauert über den Verlust. Aber wovon handelt die Musik? “Die Musik ist eher selten selbst Gegenstand einer Emotion”, sagt Koelsch. “Natürlich kann man sich freuen, ein Stück zu hören oder sich ärgern, dass es so schlecht vorgetragen wird. Aber das macht nicht die magische Wirkung der Musik aus.” Dieser kommt ein Phänomen näher, das die Forscher “Evokation” nennen: Wenn ein Musikstück stark mit einer emotionalen Erinnerung verbunden ist, aktiviert das Hören der Musik diese Erinnerung. Doch auch das kann nicht die ganze Geschichte sein, denn wir reagieren nicht nur auf Musik, die wir schon einmal in einer emotionalen Situation gehört haben.

Viele Forscher vermuten den Schlüssel zur Macht der Musik im Belohnungssystem des Gehirns. Wenn wir Musik hören, bilden wir bewusst oder unbewusst Erwartungen, wie das Stück weitergehen wird. Diese beruhen entweder darauf, dass wir das Stück schon kennen, oder darauf, dass uns die allgemeinen Regeln, Konventionen und Muster vertraut sind, nach denen die Musik unserer Kultur funktioniert. Was geschieht, wenn diese Erwartungen erfüllt oder enttäuscht werden, haben Valorie N. Salimpoor und Kollegen zusammengetragen: Der Hautleitwiderstand verändert sich, im EEG lassen sich andere Hirnpotenziale messen, das fMRI zeigt Aktivitätsveränderungen in den inferioren frontalen Regionen, dem Caudatus und der Amygdala. Und auch bei den Neurotransmittern hinterlässt der Musikgenuss Spuren: Beim Hören vertrauter Musik wird mehr Dopamin freigesetzt als bei unbekannter Musik, die unseren Erwartungen entspricht. Vertraute Klänge aktivieren also das Belohnungssystem des Gehirns stärker.

Amygdala

Amygdala/Corpus amygdaloideum/amygdala

Ein wichtiges Kerngebiet im Temporallappen, welches mit Emotionen in Verbindung gebracht wird: es bewertet den emotionalen Gehalt einer Situation und reagiert besonders auf Bedrohung. In diesem Zusammenhang wird sie auch durch Schmerzreize aktiviert und spielt eine wichtige Rolle in der emotionalen Bewertung sensorischer Reize. Darüber hinaus ist sie an der Verknüpfung von Emotionen mit Erinnerungen, der emotionalen Lernfähigkeit sowie an sozialem Verhalten beteiligt. Die Amygdala – zu Deutsch Mandelkern – wird zum limbischen System gezählt.

Dopamin

Dopamin/-/dopamine

Dopamin ist ein wichtiger Botenstoff des zentralen Nervensystems, der in die Gruppe der Catecholamine gehört. Es spielt eine Rolle bei Motorik, Motivation, Emotion und kognitiven Prozessen. Störungen in der Funktion dieses Transmitters spielen eine Rolle bei vielen Erkrankungen des Gehirns, wie Schizophrenie, Depression, Parkinsonsche Krankheit, oder Substanzabhängigkeit.

Dissonanzen sind nicht schlecht

Das erklärt, warum Menschen einen so unterschiedlichen Musikgeschmack haben: Jeder hat seine eigenen musikalischen Muster im Kopf, die aus seiner Geschichte mit der Musik resultieren Nervende Beats oder Lieblingslied? Und es erklärt, warum wir die Musik anderer Kulturen nicht umstandslos schön finden. Denn die Freude an Musik ist zwar universell – Ethnologen kennen keine Kultur, in der nicht gemeinsam musiziert, gesungen oder geklatscht würde –, der Musikgeschmack ist es aber keineswegs. Thomas Fritz aus dem Team von Koelsch hat Versuchspersonen aus der Volksgruppe der Mafa in Nordkamerun, die bislang wenig oder gar keinen Kontakt zu westlicher Kultur hatten, europäische Musik vorgespielt. Er fand heraus, dass die Mafa konsonante Klänge den dissonanten vorzogen, allerdings in wesentlich geringerem Maße als europäische Hörer.

“Theorien, die besagen, dass Dissonanzen von Natur aus als irgendwie schlecht wahrgenommen werden, sind Mumpitz”, sagt Koelsch. Im Gegenteil: “Dissonanzen sind oft das Gewürz im Gericht der Musik, und der eine mag es schärfer als der andere.” Unser musikalisches Belohnungssystem reagiert also nicht einfach auf besonders süße harmonische Klangwolken, so wie wir seichte Liebesgeschichten nicht für große Literatur halten. Es reagiert auf Spannungsbögen, die Erwartungen wecken, die erfüllt oder enttäuscht werden können.

In seiner Emotionstheorie unterscheidet Koelsch zwischen vier verschiedenen affektiven Systemen, die er in verschiedenen Hirnregionen verortet: im Hirnstamm die eine grundlegende Aktivierung, im Diencephalon Schmerz und Spaß, im orbitofrontalen Cortex die typisch menschlichen moralischen Emotionen mit ihrer komplizierten sozialen Einbettung: Scham, Schande, Schuld. Besonders wichtig sind ihm die im Hippocampus verorteten sozialen, die “warmherzigen” Emotionen, auf die ihn seine Studien mit der Musik gebracht haben. “Für viele Neurowissenschaftler ist der Hippocampus nur für Lernen und Erinnern da, dabei ist er genauso wichtig für Bindungen, die auf Liebe und Mitgefühl beruhen”, so Koelsch. Deshalb seien Mitgefühl und Liebe auch stärker als andere moralische Emotionen: “Sie setzen viel tiefer in unserem Hirn an und können sozusagen hinter all die komplizierten sozialen Dinge, Regeln und Rollen greifen”, so Koelsch.

Diencephalon

Zwischenhirn/Diencephalon/diencephalon

Zum Diencephalon (Zwischenhirn) gehören unter anderem der Thalamus und der Hypothalamus. Gemeinsam mit dem Großhirn bildet es das Vorderhirn. Im Diencephalon finden sich Zentren für Sensorik, Emotion und zur Steuerung lebenswichtiger Funktionen wie Hunger und Durst.

Cortex

Großhirnrinde/Cortex cerebri/cerebral cortex

Cortex bezeichnet eine Ansammlung von Neuronen, typischerweise in Form einer dünnen Oberfläche. Meist ist allerdings der Cortex cerebri gemeint, die äußerste Schicht des Großhirns. Sie ist 2,5 mm bis 5 mm dick und reich an Nervenzellen. Die Großhirnrinde ist stark gefaltet, vergleichbar einem Taschentuch in einem Becher. So entstehen zahlreiche Windungen (Gyri), Spalten (Fissurae) und Furchen (Sulci). Ausgefaltet beträgt die Oberfläche des Cortex ca 1.800 cm2.

Recommended articles

Musik aktiviert die soziale Kognition

Vielleicht macht dies auch den evolutionären Nutzen der Musik aus: Sie stiftet Zusammenhalt und hat damit vermutlich unserer Spezies geholfen, sich in den Unbilden der Evolution zu behaupten. “Was die Musik so besonders macht, ist ihre Fähigkeit, zahlreiche soziale Funktionen zu aktivieren”, sagt Koelsch. Er kommt auf sieben solcher Funktionen (siehe Info-Kasten). Musik scheint zudem ein Sonderweg der Evolution zu sein, den nur die Menschen beschritten haben. Menschen fällt synchrones Klatschen, Singen oder Tanzen leicht, in der Tierwelt kommt es kaum vor. “Wir beschreiben die Kommunikation der Wale zwar als Gesänge und bei Zikaden gibt es Phänomene, die sie zusammenklingen lassen, aber das mit den menschlichen musikalischen Fähigkeiten zu vergleichen, ist absurd”, so Koelsch.

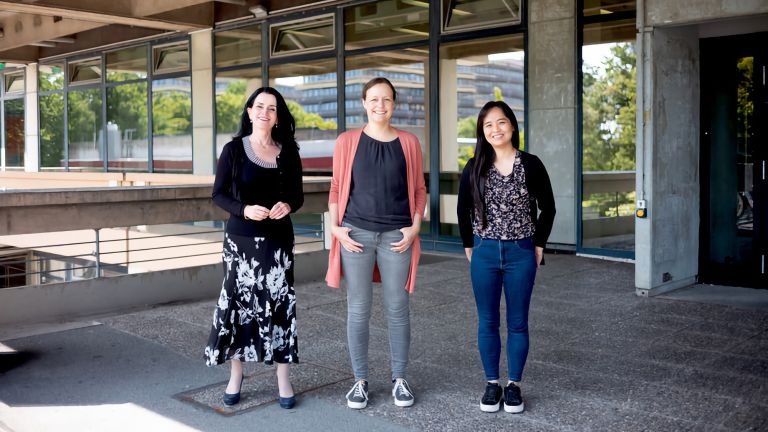

Musik, das war die längste Zeit der Menschheitsgeschichte gemeinsames Musizieren. Konzerte, bei denen die Mehrheit nur zuhört, sind eine relativ junge Erfindung. Und in der Tat macht es einen Unterschied, ob man mitmacht oder nur zuhört. “Gute Chorleiter kennen verschiedene Methoden, die die Sänger dazu bringen, sich aufeinander einzustellen”, sagt Jan Leif Hoffmann, ein Informatiker, der selbst zwei Chöre leitet. Das kann von einfachen Singstücken bis zu Tai-Chi-Übungen reichen. “Die Qualität einer Aufführung steht und fällt damit, ob es gelingt, eine gemeinsame Schwingung zu finden.”

Singen ist gesund

Dies ist nicht nur eine Redensart: Forscher konnten nachweisen, dass Chorsingen die Herzen der Sänger buchstäblich im selben Takt schlagen lässt Get the rhythm. Chorsingen fördert über das kontrollierte Atmen zudem Herz und Kreislauf und es unterstützt das Immunsystem. Der Oldenburger Musikwissenschaftler Gunter Kreutz bat Laien-Chorsänger vor und nach einer Chorprobe und nach dem bloßen Anhören des geprobten Stücks um eine Speichelprobe. Und fand, dass nach dem Singen des Stücks die Zahl der Abwehrstoffe im Körper erhöht und die Konzentration des Hormons Cortisol gesunken war. Er nimmt an, dass Chorsingen gerade durch das regelmäßige Üben die Immunabwehr verbessert. “Ich gehe jedenfalls mit mehr Energie aus der Chorprobe, als ich hineingegangen bin”, so Hoffmann.

Koelsch traut der Musik noch mehr zu: Funktionsstörungen in Strukturen wie der Amygdala, dem Hippocampus, dem Thalamus oder dem caudaten oder cingulären Cortex sind typisch für eine Reihe neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen, darunter Depressionen, Posttraumatische Belastungsstörungen, Parkinsonerkrankungen und Schizophrenie. Die Erkenntnis, dass Musik die Aktivität in diesen Regionen verändert, lässt Koelsch hoffen, dass sie sich auch therapeutisch nutzen lässt. So wie Musik bisweilen Wachkomapatienten und Menschen mit fortgeschrittener Demenz erreicht, die mit Worten nicht mehr ansprechbar sind. Tatsächlich gibt es erste viel versprechende Erfolge im Bereich der Musiktherapie bei neurologischen Störungen Die Heilkraft der Musik. Die Macht der Musik ist noch lange nicht ausgelotet.

Cortisol

Cortisol/-/cortisol

Ein Hormon der Nebennierenrinde, das vor allem ein wichtiges Stresshormon darstellt. Es gehört in die Gruppe der Glucocorticoide und beeinflusst im Körper den Kohlenhydrat– und Eiweißstoffwechsel, unterdrückt das Immunsystem und wirkt direkt auf gewisse Neuronen des zentralen Nervensystems.

Cortex

Großhirnrinde/Cortex cerebri/cerebral cortex

Cortex bezeichnet eine Ansammlung von Neuronen, typischerweise in Form einer dünnen Oberfläche. Meist ist allerdings der Cortex cerebri gemeint, die äußerste Schicht des Großhirns. Sie ist 2,5 mm bis 5 mm dick und reich an Nervenzellen. Die Großhirnrinde ist stark gefaltet, vergleichbar einem Taschentuch in einem Becher. So entstehen zahlreiche Windungen (Gyri), Spalten (Fissurae) und Furchen (Sulci). Ausgefaltet beträgt die Oberfläche des Cortex ca 1.800 cm2.

Demenz

Demenz/Dementia/dementia

Demenz ist ein erworbenes Defizit kognitiver, aber auch sozialer, motorischer und emotionaler Fähigkeiten. Die bekannteste Form ist Alzheimer. „De mentia“ bedeutet auf Deutsch „ohne Geist“.

zum Weiterlesen

- Stefan Koelsch (2014): Brain correlates of music-evoked emotions. Nature Reviews Neuroscience15, 170 – 180. (abstact).

- Vickhoff B, Malmgren H, Åström R, Nyberg G, Ekström S-R, Engwall M, Snygg J, Nilsson M and Jörnsten R (2013): Music structure determines heart rate variability of singers. Front. Psychol. 4:334. (abstract).

- –Valorie N. Salimpoor, David H. Zald, Robert J. Zatorre, Alain Dagher, Anthony Randal McIntosh (2015): Predictions and the brain: how musical sounds become rewarding. Trends in Cognitive Sciences 19 (29), 86−91(abstract).