Schaltkreise der Motivation

Das beglückende Gefühl eines Stücks Kuchen im Mund, die unsagbare Erleichterung, nach dem Sport ein Glas Wasser zu trinken: Sehnsucht, Verlangen und Befriedigung motivieren zum Handeln. Taktgeber hierfür ist das neuronale Belohnungssystem im Gehirn.

Scientific support: Reka Daniel-Weiner

Published: 27.11.2013

Difficulty: intermediate

- Das Gehirn giert nach Belohnung, wie amerikanische Wissenschaftler bereits 1954 entdeckten. Verantwortlich dafür ist das mesocortikolimbische Belohnungssystem, ein weit verzweigtes Netz aus Hirnarealen und Neuronen.

- Das Belohnungssystem funktioniert wie ein Schaltkreis: In der Großhirnrinde entsteht ein Verlangen. Gibt man ihm nach, gehen Signale unter anderem an das limbische System und den Hippocampus und zuletzt an die Großhirnrinde – als Rückmeldung, dass der Befehl ausgeführt wurde.

- Wichtigster Mitspieler im System ist das Dopamin. Es generiert Verlangen und Belohnungserwartung und ist damit ein wichtiger Motivator.

Das Belohnungssystem im Gehirn wandelt sich im Laufe des Lebens. Besonders eindrücklich zeigt sich dies in der Pubertät und im Alter. Eine Studie von Jessica R. Cohen von der University of California in Los Angeles etwa zeigte, dass junge Menschen in der Pubertät besonders viel Dopamin in ihrem Striatum ausschütten, wenn sie riskante Handlungen erfolgreich abschließen. Dies motiviert sie dazu, ähnliche Situationen erneut zu suchen – und erklärt das mitunter merkwürdige risikobetonte Verhalten von Teenagern.

Ursache der hohen Dopamin-Ausschüttung im Gehirn der Jugendlichen ist nach Ansicht der Forscher der massive Umbau des Gehirns in der Pubertät. Er setzt manche Kontrollmechanismen für einige Zeit außer Kraft, während andere noch nicht vollständig aufgebaut sind.

Auch im Alter wandelt sich die Reaktion des Gehirns auf Dopamin. Das zeigen Studien von Jean-Claude Dreher vom französischen Institute des Sciences Cognitives in Bron und Karen Berman vom amerikanischen National Institute of Mental Health in Bethesda. Die Forscher ließen Probanden im Alter von 25 und 65 Jahren zu einem Spiel antreten, bei dem man finanzielle Belohnungen gewinnen konnte, und untersuchten dabei deren Gehirnaktivität per Positronen-Emissions-Tomografie (PET) und funktioneller Magnetresonanztomografie (fMRT). Dabei zeigte sich, dass zwar in beiden Altersgruppen je nach Belohnung etwa gleich viel Dopamin ausgeschüttet wurde. Das Gehirn der älteren Teilnehmer reagierte darauf aber weniger intensiv als das der jüngeren.

Vor allem der präfrontale Cortex antwortete auf das Dopamin in sehr unterschiedlicher Weise. Bei den jüngeren Probanden nahm die Aktivität in diesem Bereich mit steigender Dopamin-Ausschüttung zu. Bei den älteren beobachteten die Forscher den gegenteiligen Effekt: Je höher der Dopaminspiegel, desto weniger aktiv war der präfrontale Cortex. Es scheint, als ob der Neurotransmitter im Alter seine Wirkung verfehlt – und ältere Menschen Verlangen und positive Erwartungen möglicherweise nicht mehr so intensiv erleben wie in jüngeren Jahren.

Schon länger ist bekannt, dass der Neurotransmitter Dopamin beim Lernen eine wichtige Rolle spielt (Lernen durch Verknüpfen). Der Neurophysiologe Wolfram Schultz von der Universität Cambridge hat diesen Zusammenhang genauer untersucht. Er studierte unter anderem Affen, die bei der Wahl bestimmter Bilder Belohnungen in Form von Futter oder Saft bekamen, bei anderen nicht.

Die dopaminergen Neuronen in ihrem Mittelhirn reagierten dabei nur anfangs auf die Belohnung als solche. Später feuerten sie bereits, wenn der Affe das „richtige“, Belohnung versprechende Bild wählte. Blieb dann die Belohnung aus oder kam zu spät, verstummten die entsprechenden Neuronen. Gab es eine unerwartete oder besonders üppige Belohnung, feuerten sie stärker als gewöhnlich. Die Nervenaktivität ist also ein Maß für die Abweichung von der Erwartung und damit – so die Folgerung von Wolfgang Schultz – ein gutes Instrument, um den Erfolg, etwa bei der Nahrungssuche, mit der Zeit zu maximieren. (JR)

Wer schon einmal eine Diät gemacht hat, kennt das: Den ganzen Tag hat man tapfer durchgehalten, und dann sitzt die Freundin gegenüber und vernascht ein Stück Schokoladenkuchen. Köstlich sieht es aus. Und schon stellt sich ein brennendes Verlangen nach dem saftigen süßen Gebäck ein. Widerstand ist zwecklos – zumal das „verbotene“ Naschwerk umso verführerischer wird, je länger man versucht, sich gegen die Verführung zu wehren.

Hunger und Durst sind elementare Lebensbedürfnisse. Werden sie befriedigt, stellen sich Glücksgefühle ein. Das gilt auch für andere Bereiche: Wir sehnen uns nach Sexualität und dem Anblick von geliebten Menschen. Wir suchen den Kick einer Achterbahnfahrt, beim Extremsport oder durch neue Erfahrungen. Wir planen unser Leben und schuften für Haus, Kinder oder die große Weltreise – immer in der Hoffnung, am Ende endlich glücklich zu sein.

Verlangen und die Aussicht auf Belohnung motivieren zum Handeln. Dafür sorgt das neuronale Belohnungssystem im Gehirn. Empfinden wir Freude oder Glück, wird das Denkorgan von Botenstoffen durchflutet. Das schafft Wohlgefühl und lässt Menschen agieren – oder stürzt sie in Sucht und tiefes Unglück.

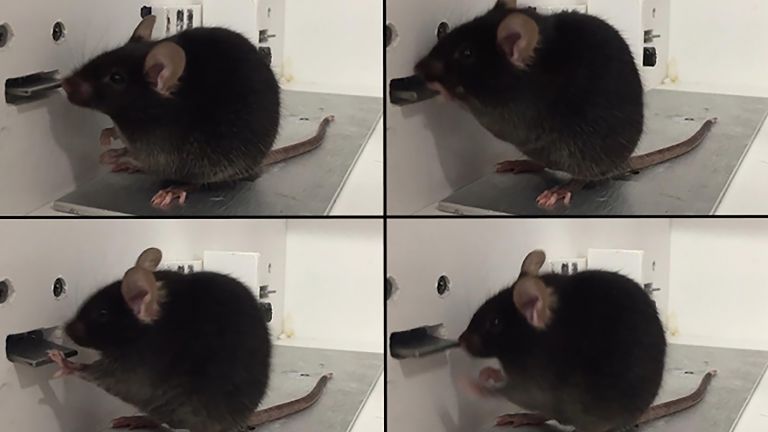

Bis zur Erschöpfung: Auf der Suche nach dem Kick

Entdeckt wurde das Belohnungssystem bereits im Jahr 1954, und zwar durch puren Zufall. Die US-Forscher James Olds und Peter Milner vom California Institute of Technology untersuchten das Verhalten von Laborratten – eigentlich, um neue Erkenntnisse über Lernprozesse zu gewinnen. Sie pflanzten den Ratten eine Elektrode ins Gehirn, die auf Knopfdruck leichte elektrische Ströme abgab, um das Nagerhirn zu reizen. Doch als die Forscher bei einem Tier die Elektrode versehentlich in das falsche Areal stachen, folgte die große Überraschung: Immer wieder kehrte die Ratte an den Ort des Geschehens, die Ecke, in der sie den Stimulus bekommen hatte, zurück – selbst noch am nächsten Tag. Anscheinend hoffte sie auf weitere Stromschläge.

Weitere Experimente brachten die Gewissheit. Olds und Milner setzten ihre Versuchsratten in eine so genannte Skinner-Box, einen speziellen, weitgehend leeren Käfig, den Forscher nutzen, wenn sie untersuchen, wie Tiere eine bestimmte neuartige Verhaltensweise lernen. In diesem Fall enthielt der Käfig einen Hebel, den die Ratten selbständig betätigen konnten. Drückten sie ihn, so verpassten sie sich durch die eingepflanzte Elektrode selbst einen Stromschlag.

„Alleingelassen mit dem Apparat, stimulierte das Tier nach zwei bis fünf Minuten Lernzeit das eigene Gehirn regelmäßig etwa alle fünf Sekunden“, beschrieb Olds seine Experimente einige Jahre später. Die Nager empfanden die elektrische Selbststimulation offenbar als angenehm, als Belohnung sozusagen. Und das wiederum verstärkte das Verhalten, den Hebel zu drücken – immer wieder, bis zur absoluten Erschöpfung. Selbst angebotenes Futter ließen sie links liegen. Einige Ratten brachen sogar zusammen, weil sie lieber den Glückshebel drückten als zu fressen oder zu trinken.

Die Funktionsweise des Belohnungssystems

In den folgenden Jahren erstellten die Forscher mit Hilfe zahlreicher Tests eine detaillierte Karte des Belohnungssystems im Gehirn. Es besteht aus einer Reihe von Arealen und Nervenverbindungen. Hauptakteur im System ist der „Glücksbotenstoff“ Dopamin. Wissenschaftler sprechen daher auch vom mesocortikolimbischen dopaminergen Belohnungssystem.

Das Ganze funktioniert wie ein Schaltkreis: Ein Auslöser von außen, etwa der Anblick oder der Duft des leckeren Stückchens Schokotorte, lässt das limbische System reagieren. Es generiert einen Drang, den die Großhirnrinde als bewusstes Verlangen erfasst. Sie gibt dem Körper daraufhin die Anweisung, dieses Verlangen zu stillen.

Ist der erste Happen im Mund und später der Magen gefüllt, treten das Tegmentum und die Substantia nigra im ventralen Teil des Mittelhirns in Aktion. Die Neuronen projizieren zum Striatum und zum limbischen System, etwa zum Nucleus accumbens, in dem das Glücksgefühl entsteht, und zur Amygdala, die Erregung verarbeitet, also affekt– oder lustbetonte Empfindungen, und schütten dort Dopamin aus. Außerdem gelangt der Botenstoff in den Hippocampus. Hier fließen die Informationen verschiedener sensorischer Systeme zusammen, werden verarbeitet und an den Cortex zurückgesandt. Der Hippocampus ist daher wichtig für das Gedächtnis und das Lernen. So kommt es, dass ein Kleinkind, nachdem es das erste Mal Schokolade genascht hat, immer wieder nach einer süßen Leckerei verlangt. Bitteres oder Saures wird es dagegen meiden. Zuletzt gelangt das Dopamin auch in die Großhirnrinde.

Recommended articles

Motivation: Folge von Mögen oder Verlangen?

Lange Zeit gingen Wissenschaftler davon aus, dass die Ausschüttung des Dopamins den Lustgewinn verursachen würde. Tiere und Menschen würden demnach zu Handlungen angetrieben, weil Dopamin ihnen ein Hochgefühl beschert, nach dem sie immer wieder verlangen.

Studien des Neurologen Kent Berridge von der University of Michigan brachten diese Theorie jedoch 1996 ins Wanken: Berridge zerstörte bei Laborratten Nervenverbindungen nahe dem lateralen Hypothalamus. Verbindungen zwischen dopaminergen Mittelhirnneuronen zum Striatum und zum Nucleus accumbens wurden dadurch unterbrochen, was zu einer verminderten Dopaminkonzentration in diesen Arealen führte.

Als Folge darauf hörten die Ratten auf zu fressen. Legte der Forscher ihnen aber einen Bissen auf die Zunge, reagierten sie wie normale Nager und verzehrten die Nahrung. Berridge folgert daraus, dass die Tiere die Nahrung zwar mögen, aber kein Verlangen mehr danach haben. Ihnen fehlt schlicht die Motivation, nach Futter zu suchen.

Tests mit gesunden Ratten verstärken diesen Eindruck noch: Wurden bei ihnen die dopaminergen Axonen im lateralen Hypothalamus gereizt, entwickelten die Tiere ein intensives Verlangen nach Futter, ohne dass dabei ihr Lustgewinn zunahm. Dieses Verhalten erinnert nicht von ungefähr an das Verhalten von Süchtigen: Zahlreiche Drogen wirken direkt oder indirekt auf die Ausschüttung von Dopamin ein. Darum beschäftigt sich auch die Suchtforschung intensiv mit den Mechanismen des mesocortikolimbischen Systems.

Begierde als Motivator

Anders als die Hirnforschung lange vermutete, ist für das Hochgefühl, wenn wir bekommen, wonach wir uns sehnen, nicht das Dopamin verantwortlich. Diese Rolle kommt den körpereigenen Opiaten zu, den Endorphinen, sowie anderen Botenstoffen wie dem Oxytocin.

Dopamin ist vielmehr der Neurotransmitter der Belohnungserwartung, wie auch das Stückchen Schokoladentorte auf dem Teller der Freundin beweist. Denn es ist nicht die leckere Speise selbst, die uns den Dopamin-Kick verpasst. Vielmehr kurbelt der Anblick des genüsslich kauenden Gegenübers das Dopaminsystem an und generiert ein tiefes Verlangen. Gibt man diesem nach, reagiert das mesocortikolimbische System. Es wird immer dann aktiv, wenn wir eine Belohnung erwarten. Es geht also nicht um die Freude des Essens selbst, sondern um die Antizipation dessen, was Freude bereiten könnte. Und vielleicht sollten Forscher deshalb diesen Teil des Belohnungssystems besser in „Motivationssystem“ umbenennen.

![Klassischer Versuch von James Olds und Peter Milner: Eine Ratte verschafft sich durch Druck eines Hebels immer wieder Glücksgefühle im Kopf. Grafikerin: Meike Ufer [nach Bear, Connors, Paradiso 2009]](https://www.thebrain.info/sites/default/files/styles/scale_768_w/public/images/3_2_2_Belohnungssystem_Ansicht.jpg?itok=hwlR9Ko5)

![Intranasales Insulin induziert einen Anstieg des [11C] Racloprid-Bindingspotentials im Striatum, was auf eine Abnahme des synaptischen Dopamin-Spiegels hinweist.](https://www.thebrain.info/sites/default/files/styles/scale_768_w/public/teaser/PM_Insulin%20Dopamin.jpg?itok=65z0d1qB)