Unentdecktes Land

Oftmals scheint Grundlagenforschung der pure Luxus zu sein und ohne jeden potenziellen Nutzen. Doch weit gefehlt: Medizinische Therapien wären ohne sie gar nicht möglich.

Scientific support: Dr. Anja Urbach

Published: 01.10.2023

Difficulty: easy

• William Harvey entdeckte im 17. Jahrhundert den Blutkreislauf, indem er als erster Mediziner systematisch empirische Naturforschung betrieb.

• Jahrzehnte später sah der Niederländer Antonie van Leeuwenhoek durch sein Mikroskop, wie rote Blutkörperchen durch Kapillaren zirkulierten. Er erspähte auch als Erster Bakterien in seinem Zahnbelag.

• Im 19. Jahrhundert erkannte Robert Koch die Bedeutung von Bakterien als Krankheitserreger.

• Bedeutende Therapieansätze in der Medizin, wie die Herztransplantation oder mRNA-Impfstoffe, wären ohne Grundlagenforschung nicht denkbar.

• Wichtige Entdeckungen kommen auch für die Grundlagenforscher selbst immer wieder unerwartet.

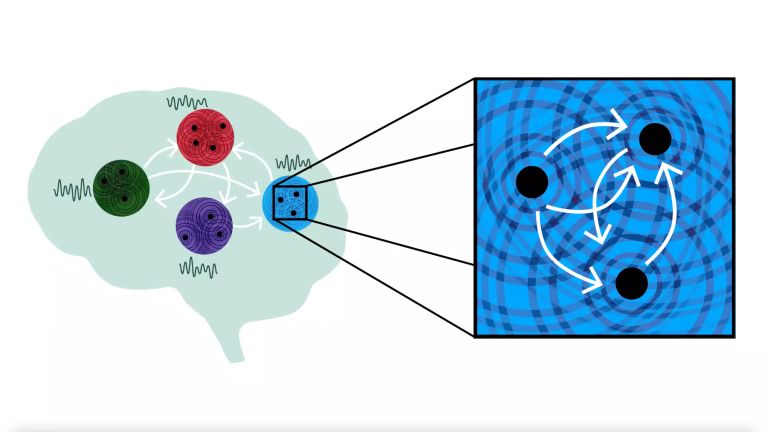

Bei Patienten mit der Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose attackiert das Immunsystem mit Entzündungsreaktionen körpereigene Nervenfasern. In der Folge kommt es unter anderem zu Lähmungserscheinungen bei den Betroffenen. Nach der gängigen Sicht greift das Immunsystem die Axone, die Nervenfasern, an. Diese sind dem Immunangriff hilflos ausgeliefert, sobald das Myelin zerstört ist, das die Nervenfasern ummantelt und elektrisch isoliert. Klaus-Armin Nave glaubt aber, dass es sich anders zuträgt. Der Neurowissenschaftler und Molekularbiologe vom Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften vermutet, dass das Myelin selbst eine unrühmliche Rolle im Rahmen des Erkrankungsgeschehens spielt. Als Grundlagenforscher hat er mit Kollegen schon vor Jahren die Entdeckung gemacht, dass Oligodendrozyten – eine bestimmte Sorte von Gliazellen im Gehirn – für die strukturelle und funktionelle Integrität der Axone mitverantwortlich sind. „Denn sie unterstützen ihre Energieversorgung“, sagt Nave.

Da Myelin die Axone isoliert, müssen diese nämlich durch die Oligodendrozyten versorgt werden. Ein Autoimmunangriff könnte diese wichtige Funktion der Oligodendrozyten beeinträchtigen – und folglich wird die Abhängigkeit der Axone von anderen Nahrungsquellen größer. „Das kann dann zur Degeneration dieser Axone beitragen“, sagt Nave. Mittlerweile hat er mit Kollegen Experimente durchgeführt, die seine Sichtweise erhärten. Für die Behandlung von MS stelle sich daher die Frage: Ist der Erhalt des Myelins wirklich das wichtigste? „Solange die metabolische Unterstützung der Axone durch Oligodendrozyten nicht erhalten bleibt, ist die bloße elektrische Isolierung durch Myelin sicherlich keine gute Idee“, betont Nave. „Besser wäre es auf therapeutischem Weg dem Stoffwechsel der Axone auf die Sprünge zu helfen.“

Das Blut werde fortlaufend in der Leber aus verdauter Nahrung produziert. Das Herz habe dabei vor allem eine Aufgabe: Dem Blut den lebenspendenden „Lebensgeist“ einzuhauchen. Diese heute abstrus anmutende Theorie hätten wir vermutlich geglaubt, hätten wir vor der Renaissance gelebt. Schließlich stammte sie von Galen und war bereits im 2. Jahrhundert nach Christus von diesem griechischen Mediziner postuliert worden. So groß war Galens Autorität, dass das gesamte Fachgebiet sich fast eineinhalb Jahrtausende auf seine Lehren stützte, ohne sie zu überprüfen. Dann trat der englische Arzt William Harvey (1578 1657) auf die Bühne der Geschichte und stieß eine wissenschaftliche Revolution an. Harvey war der erste Mediziner, der im modernen naturwissenschaftlichen Sinne die Natur methodisch befragte. Er war damit ein Vertreter der Neuzeit, der sich nicht wie im Mittelalter vielfach üblich auf Autoritäten aus der Antike verließ, sondern selbst hinschaute.

Er stützte seine Beschreibung der Herzbewegung auf zahlreiche Eingriffe an lebenden Tieren. Zudem rechnete er aus, dass kein Mensch so viel Nahrung zu sich nehmen und schnell genug verdauen könne, um die Gesamtmenge des Blutes permanent neu zu bilden. Er erkannte schließlich das Herz als das, was es ist: eine Pumpe, die das Blut durch die Adern in den Körper drückt. Das Blut fließe von dort aus wieder zum Ausgangspunkt. Dieser Kreislauf wiederhole sich laufend. Am 17. April 1616 stellte er seine revolutionären Erkenntnisse in einer Vorlesung in London der Öffentlichkeit vor.

Vom Hörensagen zur eigenen Forschung

Es brauchte weitere 50 Jahre bis der Niederländer Antonie van Leeuwenhoek 1668 unter einem Mikroskop zum ersten Mal erblickte, wie rote Blutkörperchen durch Kapillaren zirkulieren. Damit war der endgültige Beweis für den Blutkreislauf erbracht. Leeuwenhoek (1632 - 1723) machte zahlreiche bedeutende Entdeckungen, weil er ein wahrer Meister im Bau von Mikroskopen war. Er konnte Linsen so exakt formen, dass er bereits im 17. Jahrhundert eine mehr als 200-fache Vergrößerung erreichte. Mit seinem Mikroskop gelang es ihm, in Teich- und Regenwasser, aber auch in seinem eigenen Zahnbelag „sehr kleine Tierchen“ zu entdecken, wie er die Bakterien nannte.

Die meisten seiner Entdeckungen teilte er in formlosen Briefen an die Royal Society of England mit, die 1660 in London gegründet wurde. Sie gab die erste wissenschaftliche Zeitschrift, die „Philosophical Transactions“, heraus und trug damit maßgeblich zur Verbreitung des wissenschaftlichen Wissens bei. In der Zeitschrift fand sich 1683 auch die erste Darstellung von Bakterien mit einer Zeichnung von Leeuwenhoek.

Allerdings sollte es noch rund 200 Jahre dauern, bis man die Bedeutung dieser Mikroorganismen als Krankheitsverursacher erkannte. Am 24. März 1882 bahnte sich im Tagungssaal der Physiologischen Gesellschaft in Berlin eine Sensation an: Der Mediziner Robert Koch (1843 - 1910) verkündet die Entdeckung des Erregers der Tuberkulose – Tuberkelbazillen. Als Übertragungsweg ermittelte Koch die Atemluft. Zu dieser Zeit endet das Leben etwa jedes siebten Deutschen an der Lungenkrankheit. Die auch als „Schwindsucht“ bekannte Erkrankung galt als unheilbar. Ursache und Verbreitungswege waren unbekannt, – wie auch bei anderen Infektionskrankheiten wie Cholera und Diphtherie. Koch erkannte damals, dass solche Infektionskrankheiten durch winzige Organismen, durch Bakterien, verursacht werden. Um diese aufspüren zu können, griff Koch auf spezielle Nährböden, neue Kulturbedingungen und spezifische Färbetechniken zurück. Für seine Entdeckung erhielt er 1905 den Nobelpreis für Medizin.

Ob nun Tuberkulose oder andere Erkrankungen: Der Blick in die Geschichte offenbart immer wieder, wie wichtig die Grundlagenforschung ist. So war etwa die erste erfolgreiche Herztransplantation am 3. Dezember 1967 durch den südafrikanischen Arzt Christiaan Barnard ein Meilenstein, der die Weltöffentlichkeit in Atem hielt, obwohl anfänglich die meisten Patienten den Eingriff nur um Stunden, Tage oder Wochen überlebten. Der große Umschwung kam nicht etwa durch bessere chirurgische Techniken, sondern durch Cyclosporin A, ein Immunsuppressivum, das Abstoßreaktionen des Körpers gegen das fremde Herz unterdrückte. Forscher hatten den Wirkstoff Anfang der 1970er aus norwegischen Schlauchpilzen isoliert, aber erst Anfang der 1980er wurde er regelmäßig bei Herztransplantationen eingesetzt, deren Zahl daraufhin stetig zunahm.

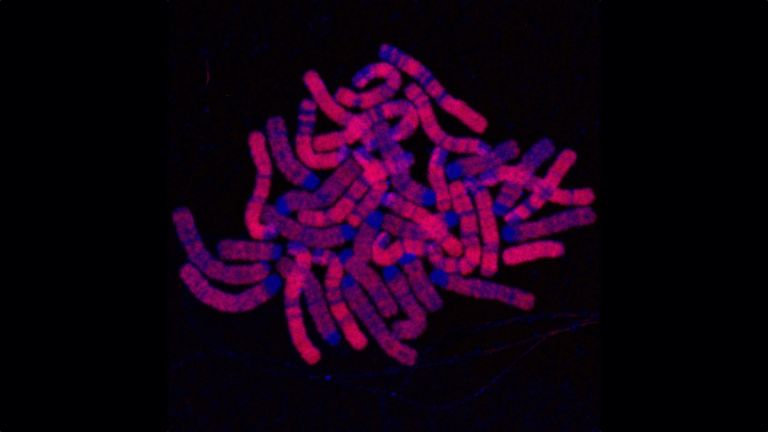

Und auch bei einer der jüngsten großen klinischen Erfolgsgeschichten bildete starke Grundlagenforschung die Basis: mRNA-Impfstoffe gegen Corona entwickelten BioNTech und Moderna in Rekordzeit. Bereits im Frühjahr 2020, nur wenige Monate nach Ausbruch der Krankheit, standen die ersten Kandidaten zur Verfügung. Doch der Triumph kam nicht über Nacht, sondern baute auf Entdeckungen, die teilweise mehr als 50 Jahre zurücklagen. Dazu gehörte nicht nur die mRNA selbst und die Erkenntnis, wie mit ihrer Hilfe aus Genen Proteine werden im Jahre 1961. Auch die Herstellung von mRNA im Labor und 2005 die Entdeckung, dass abgewandelte mRNA der Immunerkennung entgeht, ist ungezählten Grundlagenforschern zu verdanken, die es mit ihrer Arbeit nicht in die Schlagzeilen geschafft haben.

Recommended articles

Professor Zufall

Man glaubt gerne, dass Forscher ihre Entdeckungen ganz gezielt machen. Aber in der Wissenschaft spielte im Laufe der Geschichte immer wieder Professor Zufall eine entscheidende Rolle. Und im Falle von Alexander Fleming (1881–1955) auch ein klein wenig Schlampigkeit. Im September 1928 kehrte der schottische Mediziner und Bakteriologe aus den Sommerferien in sein Labor zurück. Dort entdeckte er eine Petrischale mit einer verschimmelten Bakterienkultur. Vor seinem Urlaub hatte Fleming mit Staphylokokkenbakterien experimentiert, und die Kulturschale war ungereinigt auf einem Labortisch stehen geblieben. Zu seiner Überraschung bemerkte er, dass die Bakterien in der Nähe der Schimmelpilzkolonien abstarben. Er schaffte es, den Schimmelpilz zu isolieren und identifizierte ihn als Mitglied der Gattung Penicillium.

Fleming stellte fest, dass er gegen eine ganze Reihe von Erregern wirksam ist, die für Krankheiten wie Scharlach, Lungenentzündung, Gonorrhöe, Meningitis und Diphtherie verantwortlich sind. Er machte auch die Beobachtung, dass nicht der Schimmelpilz selbst, sondern ein von ihm produzierter „Saft“ die Bakterien abtötete. Er nannte den „Schimmelpilzsaft“ Penicillin. Eines der ersten Antibiotika war gefunden. Später sagte Fleming: „Als ich am 28. September 1928 kurz nach Sonnenaufgang aufwachte, hatte ich sicher nicht vor, die gesamte Medizin zu revolutionieren, indem ich das erste Antibiotikum oder den ersten Bakterienkiller der Welt entdecke. Aber ich nehme an, genau das habe ich getan.“

Unerwartete Entdeckungen

Zwar werden Wissenschaftler häufig von Theorien und Hypothesen bei ihrer Forschung geleitet. Doch die Daten, die sie erheben, können sie plötzlich zu ganz anderen, neuen Theorien führen. Manchmal geht es ihnen bei ihren Entdeckungsreisen wie Christopher Kolumbus. Sie stechen in See, um den Seeweg nach Indien zu finden und entdecken unerwartet Amerika. So ist es Magdalena Götz ergangen, Inhaberin des Lehrstuhls für Physiologische Genomik an der Ludwig-Maximilians-Universität und Direktorin des Instituts für Stammenzellenforschung am Helmholtz Zentrum München. Die Neurobiologin fand heraus, dass bestimmte Gliazellen im Gehirn nicht nur Stützzellen sind, sondern auch Stammzellen. Sie können sich teilen und aus ihnen können sich Neurone entwickeln. Diese vielfach ausgezeichnete Entdeckung machte Götz letztlich, indem sie einfach nur hingeschaut habe, sagt sie. Eigentlich wollte sie in einem Kontrollexperiment prüfen, in welchen sich teilenden Zellen der Transkriptionsfaktor Pax6 vorhanden und aktiv ist. Er steuert die Neubildung von Nervenzellen. Dabei hat sie dann durch Anfärbung der Zellen entdeckt, dass alle sich teilenden Zellen – die damit also Stammzellen sind – sogenannte Radiale Gliazellen waren.

„Es lief also nicht so, dass ich von Anfang prüfen wollte, ob die Stammzellen auch Gliazellen sind“, sagt Götz heute. Damals habe sich kein Mensch für Radiale Gliazellen interessiert und niemand habe geahnt, dass sie helfen würden, etwas über die Reparatur des Gehirns zu lernen. „Es ist wichtig, Grundlagenforschung zu betreiben und sie sehr breit zu betreiben, auch ohne schon eine Idee zu haben, wie solche Erkenntnisse eines Tages Patienten helfen könnten.“

Götz will nicht nur von den Reparaturfähigkeiten des Gehirns lernen, sondern sie gezielt anregen. Um Gliazellen im erwachsenen Gehirn von Tieren dazu zu bringen, neue Neurone auszubilden, setzen sie und ihr Team je nach Experiment einen oder mehrere Transkriptionsfaktoren ein, die für die Bildung von frischen Nervenzellen wichtig sind. Bereits 2002 konnte sie zeigen: Wenn man den Transkriptionsfaktor Pax6 in bestimmte Gliazellen einbringt, die eigentlich keine neuen Nervenzellen mehr ausbilden, entwickelt sich ein Teil dieser Gliazellen zu Nervenzellen. „Mittlerweile haben wir die Umwandlungsrate von Gliazellen in Nervenzellen stark verbessern können“, sagt Magdalena Götz. Durch die Kombination zweier Transkriptionsfaktoren verwandelten sich im Gehirn von Mäusen nach einer Hirnverletzung rund 90 Prozent der Gliazellen unter dem Einfluss dieser Transkriptionsfaktoren in Neurone.

Die Münchner Neurobiologin hofft, dass ihre Forschungen eines Tages Patienten helfen werden, die durch neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson oder durch einen Schlaganfall viele Nervenzellen verlieren. Die Idee dahinter ist, die abgestorbenen Neurone zu ersetzen, indem man etwa Gliazellen dazu bringt, sich in frische Nervenzellen zu verwandeln. Und je mehr Forscher wie Magdalena Götz darüber wissen, desto besser können ihre Erkenntnisse Patienten helfen.

Zum Weiterlesen

- Androutsos G et al.: William Harvey (1578 – 1657): Discoverer of Blood Circulation. Hellenic J Cardiol 2012; 53: 6-9 (zum Volltext).

- Robert Koch Institut; Robert Koch: Der Mitbegründer der Mikrobiologie. URL: https://www.rki.de/DE/Content/Institut/Geschichte/Robert_Koch.html

- Gradmann C: Robert Koch und die Tuberkulose: Die Begründung der medizinischen Bakteriologie. Pneumonologie 2009; 63: 702 – 708 ( zum Volltext )

- Helmholtz.de; Wie Grundlagenforschung als Sprungbrett für Innovationen dient. URL: https://www.helmholtz.de/newsroom/artikel/wie-grundlagenforschung-als-sprungbrett-fuer-innovationen-dient/