Was ist das, was ich spreche?

Sprache ist etwas Selbstverständliches, doch wissenschaftlich nicht einfach zu greifen. Wie kann man sie definieren? Warum sprechen wir? Kann man auch ohne Sprache denken? Unser Autor versucht, diese Fragen zu beantworten. Ganz subjektiv.

Scientific support: Prof. Dr. Rainer Dietrich

Published: 27.04.2015

Difficulty: intermediate

- Das Phänomen Sprache ist schwer zu greifen, es gibt sehr viele Definitionen und Theorien dazu. Linguisten greifen sich meist Teilaspekte heraus, um die Sprache zu erforschen.

- Für manche Neurowissenschaftler ist Sprache in erster Linie ein Verhalten des Menschen, um zu kommunizieren. In diesem Sinne ist Sprache konkretes Handeln, das nie losgelöst von Menschen existiert.

- Warum hat der Mensch in der Evolution die Sprache entwickelt? Forscher diskutieren zwei Gründe: Zur Beschleunigung der kulturellen Evolution und, um ein hochkomplexes Sozialverhalten zu ermöglichen.

- Für viele Theoretiker existiert Denken nicht unabhängig von Sprache. Doch da Menschen, die ihre Sprache verloren haben, noch immer komplexe Handlungen zeigen können, können sie offenbar auch noch denken.

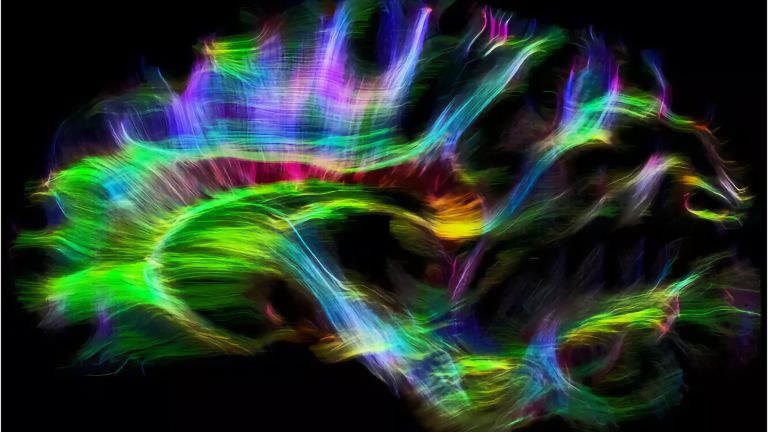

Nicht immer sagen wir genau das, was wir auch meinen. Etwa wenn wir etwas verbergen wollen. Dann lügen wir. Manchmal haben wir aber auch andere Gründe: Wir wollen lustig und geistreich erscheinen und sagen deshalb das Gegenteil der Realität oder zumindest etwas, das gezielt an der Wahrheit vorbei geht. Dann sind wir sarkastisch oder ironisch. Damit solche Äußerungen funktionieren, muss unser Gegenüber aber auch verstehen, dass das Gesagte nicht unserer Auffassung entspricht. Das ist nicht trivial: Israelische Forscher haben 2005 gezeigt, dass für das Verständnis von Sarkasmus viele Hirnbereiche nötig sind. Die Sprachzentren müssen zunächst die wörtliche Bedeutung begreifen, dann muss – im präfrontalen Cortex – der soziale und emotionale Kontext erfasst werden und schließlich, im rechten ventromedialen präfrontalen Cortex, die Situation eingeordnet und mit früheren Erlebnissen abgeglichen werden. Zudem muss man sich, um Sarkasmus zu verstehen, in sein Gegenüber hineinversetzen können. Man braucht also eine Theory of Mind vom anderen. Autisten etwa haben oft Schwierigkeiten mit Ironie und Sarkasmus.

Cortex

Großhirnrinde/Cortex cerebri/cerebral cortex

Cortex bezeichnet eine Ansammlung von Neuronen, typischerweise in Form einer dünnen Oberfläche. Meist ist allerdings der Cortex cerebri gemeint, die äußerste Schicht des Großhirns. Sie ist 2,5 mm bis 5 mm dick und reich an Nervenzellen. Die Großhirnrinde ist stark gefaltet, vergleichbar einem Taschentuch in einem Becher. So entstehen zahlreiche Windungen (Gyri), Spalten (Fissurae) und Furchen (Sulci). Ausgefaltet beträgt die Oberfläche des Cortex ca 1.800 cm2.

Musik und Sprache haben vieles gemeinsam. Beiden leben auch vom Rhythmus. Und: Mit beidem kann man Emotionen und Inhalte kommunizieren, bei der Musik allerdings spielen die Gefühle eine noch wichtigere Rolle. Lieder singen, Instrumente spielen und Musikstücke hören beansprucht sehr viele Areale des Hirns, neben motorischen und emotionalen Regionen etwa auch die Sprachzentren. Denn Musik ist immer auch Kommunikation. Auf schiefe Noten oder Rhythmusfehler reagiert im Broca-Zentrum die selbe Region, die auch auf Grammatik-Fehler anspricht. Die Musikalität spielt auch bei der Sprachverarbeitung eine Rolle. Über die Melodie des Gesprochenen etwa hört man die Emotion des Sprechers heraus, Dur und Moll gibt es nämlich auch beim gesprochenen Wort.

Schon beim Überlegen, was und wie ich diesen Artikel schreiben soll, stolpere ich über ein Rätsel: Der Text soll davon handeln, was Sprache eigentlich ist. Und ich verwende, um Ihnen meine Gedanken und Recherchen zu vermitteln, selbst Sprache. Doch sind die Gedanken, die ich gerade zu Papier bringe, in meinem Kopf an Sprache gebunden? Oder habe ich auch Ideen, die erst durch das Ausformulieren in Sprache übersetzt werden? Sprich, gibt es so eine Art gefühltes Wissen, das ich in sprachgebundenes Denken übertrage?

Horche ich in mich hinein, erscheint mir das plausibel: Manchmal habe ich zunächst unkonkrete Gedanken, die ich erst mit ein wenig Grübeln in Worte fassen kann. Dann wieder erlebe ich mein Denken gleichsam wie einen inneren Dialog. Denken wir also manchmal sprachgebunden, und manchmal ohne Sprache? Und was ist das überhaupt: Sprache?

Ein Zufall?

Laute fügen sich zu Silben, Silben zu Worten, Worte zu Sätzen. Wie diese Worte angeordnet sind, bezeichnet man als Syntax – die sich je nach Sprache unterscheidet. Zudem verfügt jede Sprache über eine eigene Grammatik, über bestimmte Bedeutungen und Betonungen. All das erforschen Linguisten. Eher zur Psychologie gehörig ist dagegen unsere Fähigkeit, durch Weglassen oder Verdrehen von Sinnzusammenhängen etwas ganz anderes zu sagen, als die Wörter allein zulassen würden. Doch das ist ein anderes Thema.

Interessanter in unserem Zusammenhang ist dieses zufällige Element der Sprache: Ob ein Baum jetzt „Baum“ heißt oder „Böhm“ oder „Jeb“ oder „Tree“ erklärt sich nicht aus dem bezeichneten Gegenstand. Wie der Begriff entsteht, ist auch für Linguisten unerklärbar, und doch einigen sich Gruppen von Menschen auf ein gemeinsames System.

Mehr Theorien als Linguisten?

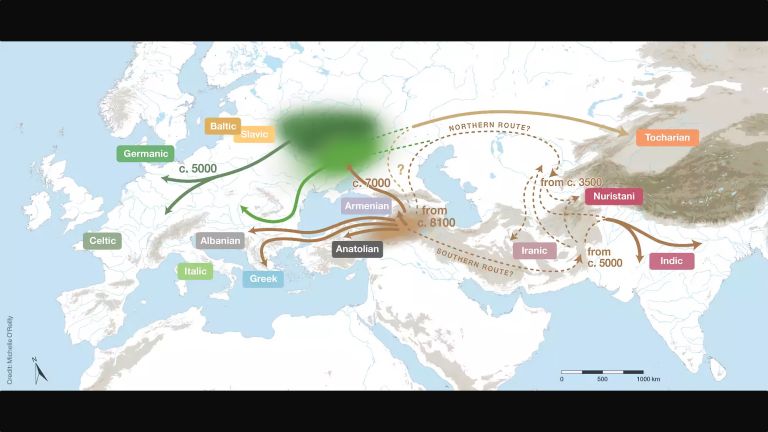

Man schätzt, dass es mehr als 10.000 verschiedene Sprachen und Dialekte gibt. Kein Volk der Erde lebt ohne eigenes Idiom, Sprache scheint das Natürlichste auf der Welt. Doch wie so oft, wenn die Dinge selbstverständlich scheinen, ist ihre Definition nicht ganz einfach – Generationen von Sprachwissenschaftlern haben sich daran versucht: Leonard Bloomfield definierte Sprache sehr allgemein als Gesamtheit aller möglichen Äußerungen einer Sprachgemeinschaft. Sein Ansatz war behavioristisch und stieß in seiner strukturierten Aufspaltung von Sätzen bald an seine Grenzen. Eher abstrakt legte der Sprachwissenschaftler Edward Sapir fest, dass jedes Symbolsystem zur Kommunikation eine Sprache ist – auch mathematische Formeln. Sapir orientierte sich anthropologisch und ist heute vor allem durch die Sapir-Worff-Hypothese bekannt, nach der Sprache bestimmt, was man denken kann. Sprache sei eine bestimmte Menge von Sätzen, sagte dagegen 1957 der Linguist Noam Chomsky, doch er änderte seine Meinung im Laufe der Zeit.

Was denn nun? „Vermutlich gibt es mehr Theorien über die Sprache, als es Linguisten gibt“ sagt mir Horst Müller, selbst Linguist an der Universität Bielefeld.

Allerdings gibt es einige prägende Ansätze. So stoße ich auf den Genfer Linguisten Ferdinand de Saussure und seine Unterscheidung von „langue“ und „parole“. „Langue“ ist das sprachliche System, die „Gesamtheit der im Geiste der Menschen gespeicherten Wortbilder“. „Parole“ beschreibt die konkrete Sprechhandlung, eine dynamische, soziale Tätigkeit. Saussure setzte damit 1916 den Grundpfeiler der modernen Sprachwissenschaft – entlang dieser Trennung unterscheiden sich noch heute mehrere linguistische Disziplinen.

Mehr Forschungsgegenstände als Forscher

Und das Feld der Sprachforschung ist riesig, denn Sprache ist ganz offensichtlich ein komplexes System, bei dem nicht zuletzt der Ton die Musik macht (siehe Infokasten). Entsprechend vielfältig sind die Blickwinkel der Linguisten: Manche beobachten, wie Betonung, Sprachrhythmus und –melodie die emotionale Wirkung einer Aussage verändern können. Prosodie heißt diese Teildisziplin. Andere erforschen in der Phonologie, welche Funktion bestimmte Laute in verschiedenen Sprachen haben. Oder, in der Semantik, wie ein Wort verschiedene Bedeutungen haben kann.

Und natürlich ist da die Grammatik, die mich vor allem an den trockenen Deutschunterricht in der Schule erinnert. Doch mit Subjekt-Prädikat-Objekt lässt sich interessante Semantik formulieren: „Die Bank war wirklich hart“ – geht es um ein ungemütliches Möbel oder eine Kreditvergabe? „Ich sah die Frau mit dem Fernglas.“ – Hatte sie es oder ich? „Du bist vielleicht ein Held“ – hier entscheidet schlussendlich die Prosodie über Ruhm und Schmach.

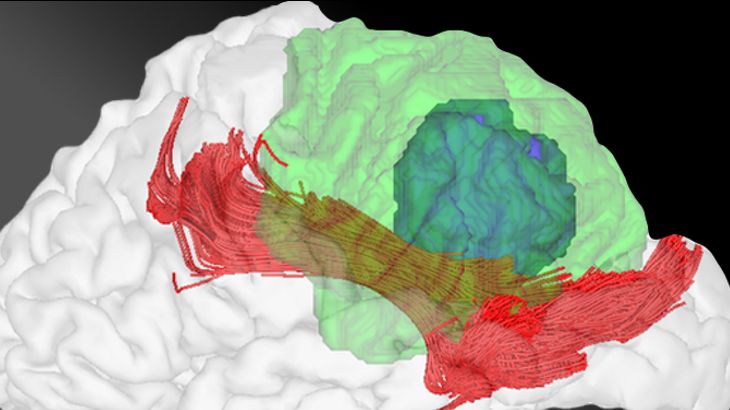

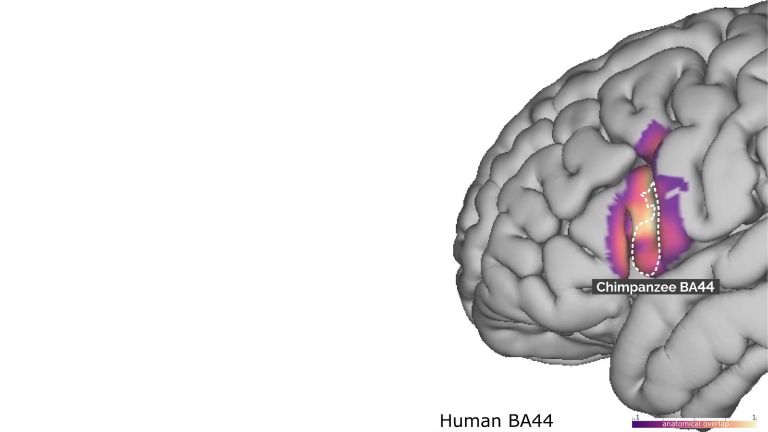

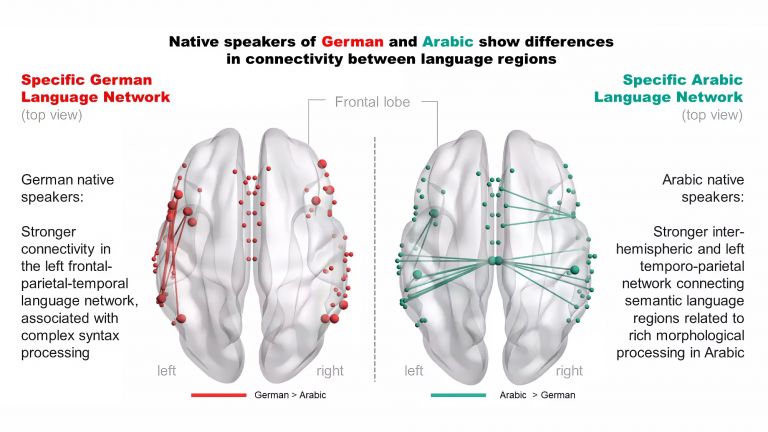

Soetwas kam in der Schule kaum vor. Noch deutlich früher allerdings muss ich Grammatik als sehr spannend erlebt haben, denn selbst ihre komplexeren Formen beherrschen bereits Babys. Und heute weiß ich sie als Journalist wieder zu schätzen: grammatikalische Regeln ermöglichen uns, Worte für immer neue Aussagen neu zu kombinieren. Nur so können wir aus einem begrenzten Wortschatz beinahe jeden Gedanken, jede Erinnerung, ja sogar jede Phantasie entstehen lassen. (Das Netzwerk der Sprache)

Linguistische Denkschulen

Horst Müller ist nicht nur Linguist, er ist gleichzeitig auch Neurophysiologe. Seine Definition ist ausgesprochen pragmatisch: „Sprache ist ein Verhalten des Menschen, um zu kommunizieren.“ Sprache ist also – in dieser Logik – nichts Abstraktes, das auch losgelöst von den Menschen existieren kann. Sondern immer etwas, das ein Mensch in einer bestimmten Situation tut. Sprache ist Handlung und kann Handlungen auslösen – sie kann berichten, sie kann auffordern, sie kann argumentieren. Damit ist sie nach Auffassung von Horst Müller auch immer dialogisch, ist immer Interaktion. Aber gilt das auch für das Selbstgespräch (Hallo, wertes Ich)? Wenn ich meine Gedanken hier an meinem Schreibtisch in meine Tastatur tippe, dann habe ich doch keinen Dialogpartner? „Doch“, sagt Horst Müller, „während Sie ihren Artikel schreiben, sprechen Sie innerlich mit ihrer Leserschaft.“

Neben der Pragmatik gibt es auch andere Ansätze, zum Beispiel die „funktionale Satzperspektive“, die auf die so genannte Prager Schule zurückgeht. Sie konzentriert sich primär auf den Informationsgehalt eines Satzes. Chomsky selbst entwickelte mit dem Konzept der „generativen Grammatik“ einen weiteren Ansatz, der ähnlich zu Saussure zwischen den Regeln von Sprache – der „Kompetenz“ – und der tatsächlichen Verwendung, der „Performanz“ unterscheidet. Nach Chomskys Vorstellung sollten speziell die Strukturen der Performanz untersucht werden, um so die geistigen Prozesse zu finden, auf denen Sprache beruht.

Recommended articles

Verbales Lausen

Gut fünfzehn Bereiche kennt die Sprachforschung, doch den menschlich komplexesten haben wir noch gar nicht angesprochen: Wenn ich etwa meiner Freundin meine Einstellung zur Ordnung in der Küche darlege, geht es nicht nur um Syntax und Grammatik, und auch nicht nur um Information (was ich im Eifer der Diskussion womöglich nicht wahrhaben will). Ich transportiere vielmehr auch, wie ich aktuell emotional zu meiner Freundin stehe. Sage ich also „Man muss nicht immer sofort nach dem Essen das Geschirr abräumen“ – kommt bei ihr auch an: „Er will mir seinen chaotischen Lebensstil aufzwingen und nimmt keine Rücksicht auf mich.“

Diese emotionale Komponente der Sprache ist wohl mehr Regel als Ausnahme – und spielte vermutlich auch eine Rolle in der Menschwerdung. Auch hier verändert sich der Blick: In meiner Studienzeit galt die Theorie, dass sich Sprache als Beschleuniger für die kulturelle Evolution entwickelt hat. Das Wissen der Vorfahren und eigene Entwicklungen gab man auf diese Weise an seine Nachkommen weiter, die so noch ausgefeiltere Kulturtechniken entwickeln konnten. Bei diesem Gebrauch der Sprache steht die Informationsvermittlung im Vordergrund.

Doch der britische Psychologe Robin Dunbar sieht allerdings noch einen anderen Faktor: Er hat beobachtet, dass Menschenaffen für ihr ziemlich komplexes Sozialleben viel Zeit und Energie investieren müssen. Um etwa Sympathie zu bekunden, wird ein Affe seinen Freund täglich lausen und Essen mit ihm teilen. Über Sprache geht das schneller. Dann kann man einfach sagen: „Hey mein Freund, du kannst mir vertrauen.“ Robin Dunbar spricht daher von „verbalem Lausen“ – für ihn eine zentrale Funktion von Sprache.

Diese Theorie würde auch erklären, warum ein großer Teil dessen, was wir den Tag über von uns geben, nicht eben sonderlich tiefschürfend ist, sondern sich eher im Bereich des Small Talks bewegt. So versichern wir uns ständig der gegenseitigen Sympathie, loten soziale Beziehungen aus oder schaffen Gruppenzugehörigkeit – zum Beispiel beim Lästern über andere. Und beim Tratschen zeigen wir, wie wir das Verhalten von anderen bewerten und definieren, so die Regeln unserer Gesellschaft. Sprache als Leim des Sozialen.

Ich spreche, also denke ich?

Doch zurück zu meiner Frage vom Anfang: Ist Denken auch ohne Sprache möglich? „Ich empfinde das wie Sie“, sagt mir Horst Müller, „auch ich fühle mitunter einen Gedanken zunächst ohne Worte, bevor ich ihn ausformuliere“. Das widerspricht der Auffassung vieler Kopfmenschen, begonnen mit den alten Philosophen, für die Denken immer an Sprache gekoppelt ist. „Aber das muss nicht zwangsläufig sein“, sagt Horst Müller. So könne man bei Menschen, die ihre Sprache etwa nach einem Schlaganfall verloren haben, beobachten, dass sie weiterhin denken können (Die Sprache verschlagen). „Beispielsweise können sie ganz geplant eine Modelleisenbahn aufbauen.“ Auch abstrakteres Denken wie das Lösen von Matheaufgaben, ist für manche Patienten mit gestörter Sprachfähigkeit noch möglich.

Vermutlich habe ich sogar Gedanken, die ich gar nicht in Sprache fassen kann – es sind durchaus einige Linguisten der Ansicht, Sprache sei im Vergleich zu den Gedanken ein eher armes Werkzeug. Sollten sie Recht haben, könnten diese nicht-fassbaren Gedanken meinen Kopf nie verlassen – ich könnte Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, nicht davon erzählen. Und so wird die zentrale Bedeutung von Sprache überdeutlich: Mit ihr können wir uns unsere Gedanken, Gefühle und Erinnerungen gegenseitig mitteilen. Und sind nicht allein mit dem, was in unserem Kopf passiert.

zum Weiterlesen:

- Müller, H.: Psycholinguistik – Neurolinguistik, Paderborn 2013.

- Varley, R. et al.: Agrammatic but numerate, Proc Natl Acad Sci U S A. 2005 Mar 1;102(9):3519 – 24 (zum Volltext).

- Shamay-Tsoory, S. et al.: The neuroanatomical basis of understanding sarcasm and its relationship to social cognition, Neuropsychology, 2005 May;19(3):288 – 300 (zum Volltext).