Im Gefängnis der Gelüste

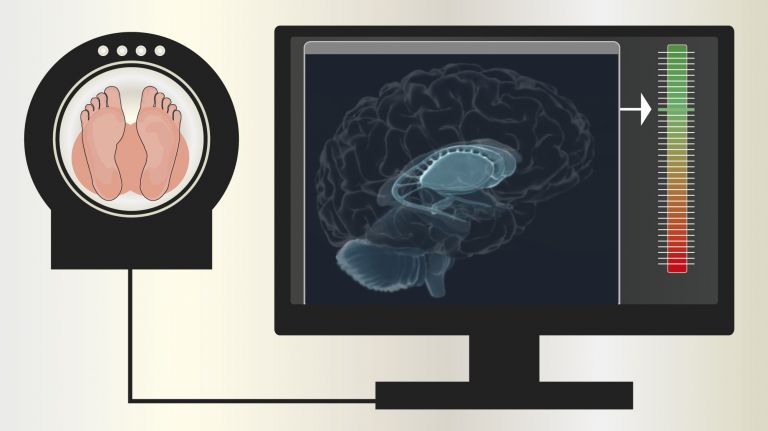

Mehr, mehr, mehr: Wenn der regelmäßige Konsum von Drogen das Belohnungszentrum des Gehirns dauerhaft verändert hat, wird es schwer, der Sucht nach den großen Gefühlen zu widerstehen5.9.1

Scientific support: Prof. Dr. Rene Hurlemann

Published: 01.07.2020

Difficulty: easy

- Sucht ist eine Krankheit und keine Persönlichkeitsschwäche. Sie ist eines der größten Risiken für Arbeitsunfähigkeit und verfrühten Tod.

- Menschen mit einer Abhängigkeit verspüren einen starken Drang nach einer Substanz oder einem bestimmten Verhalten. Sie verlieren oftmals die Kontrolle über ihr Leben und schädigen sich und meist auch andere.

- Bei Suchtkranken ist das Belohnungszentrum im Gehirn verändert. Nur mit der Droge können sie überhaupt noch Glücksgefühle erleben.

- Trotz hoher Rückfallquoten kann eine Therapie die Krankheit dauerhaft heilen. Doch nur sehr wenige Betroffen nehmen entsprechende Hilfsangebote an.

- Suchtmediziner wollen herausfinden, was die Gründe dafür sind, dass manche die Krankheit überwinden und andere nicht.

Bis ins 18. Jahrhundert war es noch recht einfach – Krankheiten wurden allgemein als Sucht bezeichnet: Wassersucht, Schwindsucht, Gelbsucht und so weiter. Ein Wassersüchtiger litt an Wassereinlagerungen. Ein Schwindsüchtiger schwand dahin, und der Gelbsüchtige verfärbte sich gelb. Das Wort Sucht stammt von dem alt- und mittelhochdeutschen „Suht“, später „siech“, was „krank sein“ bedeutet. Mit der heutigen Definition von Sucht, hat das nicht mehr viel zu tun: In dem weltweit anerkannten Klassifikationssystem von Krankheiten, dem ICD (International Classification of Diseases and Related Health Problems), der Weltgesundheitsorganisation WHO ist eine substanzgebundene Abhängigkeit definiert als ein „Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung, hervorgerufen durch den wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Droge“. Drei von sechs der folgenden Kriterien müssen dafür innerhalb eines Jahres erfüllt sein:

- Der starke Wunsch oder eine Art Zwang, eine Substanz zu konsumieren.

- Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich Beginn, Beendigung und Menge des Substanzkonsums.

- Ein körperliches Entzugssyndrom.

- Toleranz – das heißt eine Dosiserhöhung ist notwendig, um die gewünschte Wirkung zu erreichen.

- Die fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügungen oder Interessen zugunsten des Substanzkonsums sowie ein erhöhter Zeitaufwand dafür oder um sich von den Folgen zu erholen.

- Ein anhaltender Substanzkonsum trotz schädlicher körperlicher und psychischer Folgen.

Zu tolerant

Der Suchtexperte Rainer Spanagel vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim kritisiert allerdings Teile dieser Auflistung, denn: „Sehr viele pharmakologische Substanzen führen zu einer Toleranzentwicklung“, sagt Spanagel. Und jeder, der regelmäßig Alkohol trinke, vertrage mit der Zeit mehr. Darüber hinaus sei ein handfester Kater bereits eine Entzugserscheinung. Wirklich starke körperliche Entzugserscheinungen würden vor allem beim Konsum von opiatbasierten Drogen wie Heroin auftreten und mitunter bei Alkoholkranken, die immerhin drei Prozent der Bevölkerung ausmachen. Prinzipiell lässt sich zwar zwischen psychischer und körperlicher Abhängigkeit unterscheiden: Erstere beruht auf dauerhaften molekularen und physiologischen Veränderungen, während die körperlichen Entzugssymptome durch eine kurzfristige Störung der Körperfunktionen ausgelöst werden. Doch letztlich spielen sich die zugrundeliegenden Prozesse alle im Gehirn ab, weshalb manche Experten die Differenzierung zwischen körperlicher und psychischer Abhängigkeit für nicht sinnvoll erachten.

Sucht ist schädlich

Für Spanagel besteht eine behandlungsbedürftige Suchterkrankung in erster Linie darin, dass der Betroffene auf Grund seiner psychischen Abhängigkeit Dinge tut, die für seine Gesundheit und sein soziales und berufliches Umfeld schädlich sind. Viele verlieren beispielsweise ihre Arbeit, haben massive familiäre Probleme und sterben im Mittel früher als Gesunde. Allerdings ist es schwierig, den zunehmend häufigen Genuss von einer Suchterkrankung abzugrenzen ▸ Vom Genuss zur Sucht. „Auch Experten sind sich da nicht immer einig“, wie der Suchtmediziner Wolfgang Sommer, Kollege Spanagels am ZI, anmerkt. Er erinnert daran, dass etliche Menschen in bestimmten Phasen ihres Lebens die Kriterien für eine Suchterkrankung erfüllen würden. Man denke beispielsweise an Studenten, die sich teilweise mehrmals die Woche betrinken. Sobald sie aber arbeiten und vielleicht eine Familie haben, normalisiert sich der Alkoholkonsum bei den meisten wieder ohne weitere Hilfe.

Kritisches Verhalten

Besonders schwierig ist die Beurteilung bei einer besonderen Form der Abhängigkeit: der Verhaltenssucht. Seit dem Jahr 2019 erkennt die WHO zwei bestimmte Varianten davon, die „Glücksspielsucht“ sowie die „Computerspielsucht“, als eigenständige psychische Störungen an. Ähnlich wie Drogenabhängige, die immer wieder eine Substanz konsumieren, üben Betroffene ein bestimmtes Verhalten nahezu zwanghaft aus, trotz der schädlichen Folgen für Gesundheit und soziales Umfeld. Weitere Verhaltenssüchte, wie zum Beispiel Sport-, Kauf- oder Sexsucht werden zwar gelegentlich von Medizinern beschrieben, sind jedoch nicht als eigenständige psychische Störung definiert. Das sei auch sinnvoll, denn: „Nicht alles was Menschen leidenschaftlich tun, ist gleich eine Sucht“, meint Andreas Heinz, Suchtmediziner an der Charité Berlin.

Bei der Verhaltenssucht ist die Gewöhnung an die „Droge“ und eine etwaige Entzugssymptomatik in der Regel schwächer ausgeprägt als bei vielen Substanzsüchten. „Das liegt daran, dass ein Verhalten den Körper nicht in dem Maße beeinflussen kann, wie es beruhigende Drogen vermögen“, erklärt Heinz. So ist bei Alkohol- oder Opiatabhängigen während des Entzugs das Gehirn permanent überreizt, weil der zuvor beruhigende Einfluss der Droge fehlt. Allerdings zeigen auch Verhaltenssüchtige ansatzweise Entzugserscheinungen wie Zittern und Schwitzen. Überraschender ist noch, dass sich bei Verhaltenssüchtigen bestimmte Gehirnareale, die mit Suchtverhalten, speziell dem Craving, assoziiert sind, auf ähnliche Art und Weise verändern, wie man es von Drogensüchtigen kennt. Sehen zum Beispiel Betroffene ihre „Droge“ – sei es eine Bierflasche, eine Linie Kokain oder ein Computerspiel – weisen sie gleichartige neuronale Aktivitätsmuster auf. „Das, was das Suchtverhalten letztlich ausmacht, geht also offenbar auf gleiche oder zumindest ähnliche Veränderungen im Gehirn zurück“, so Spanagel. Und dies, obwohl die verschiedenen Drogen teilweise völlig unterschiedlich auf den Körper wirken. Selbst beim Entzug gibt es Hinweise darauf, dass Betroffene ähnliche Zustände durchleben, die auf eine ganz bestimmte Dynamik im Gehirn zurückzuführen sind. Das kann dann je nach Phase des Entzugs zu negativer Stimmung sowie Rückzug führen, oder zu impulsiven Reaktionen und Craving.

Recommended articles

Variationen eines Themas

Sind also – wenn man so will – alle Süchte gleich? Laut Spanagel ist dies wohl die zentrale Frage der Suchtforschung. Klar ist: Bezüglich der neuronalen Suchtmechanismen spielt immer das Belohnungssystem des Gehirns eine ausschlaggebende Rolle. Menschen und Tiere treibt dieser wohlvernetzte Verbund an Nervenzellen gewissermaßen an, die eigene Art zu erhalten. Zu diesem Zweck werden bestimmte Handlungen in Form einer Vorfreude und anschließend mit einem Glücksgefühl belohnt, etwa beim Geschlechtsverkehr aber auch beim Essen, Trinken und Sport. Diesem Prinzip ist es wohl zu verdanken, dass sich komplexe Lebensformen überhaupt erst entwickelt haben.

Allerdings hat dieser großartige Coup der Evolution einen Haken: Drogen stimulieren ebenfalls diese neuronale Struktur – und das in der Regel sehr schnell und intensiv. Eine Schlüsselkomponente hierbei ist der Neurotransmitter Dopamin: Er steht gewissermaßen am Anfang der Belohnungskaskade und signalisiert etwas Neues oder Unerwartetes. Für das Wohlbefinden und den Genuss sorgen im Anschluss weitere Botenstoffe, darunter etwa die körpereigenen Opiate, wie Endorphine ▸ Dopamin und Endorphin: Stoffe, die süchtig machen . Bei Ratten setzen Drogen im Vergleich zu Nahrung oder Sex teilweise ein Vielfaches an Dopamin frei. Auch ein bestimmtes Verhalten kann ungewöhnlich viel des Botenstoffs ausschütten. So beobachteten Neurowissenschaftler etwa im Gehirn von Computerspielsüchtigen stark erhöhte Dopaminkonzentrationen während des Zockens.

Vollkommen unterschiedliche Substanzen oder sogar bestimmte Verhaltensweisen hinterlassen dabei langfristig nahezu gleiche neuronale Spuren: „Durch den regelmäßigen Konsum stumpfen die Belohnungsschaltkreise sozusagen ab“, erklärt Heinz. Ohne Unterstützung durch die Droge kann das Gehirn immer schlechter Euphorie und schließlich sogar normale Zufriedenheit erzeugen. Zusätzlich lernt das Gehirn, dass die Droge relevant ist für Wohlbefinden; positive Emotionen werden damit verknüpft. Das dopaminerge Koordinatensystem wird durch die Droge umjustiert. Während normalerweise der Orgasmus der stärkste dopaminfreisetzende Stimulus ist, ist dies zum Beispiel bei Kokainabhängigen nicht mehr der Fall.

Schließlich reicht alleine die Ankündigung der Substanz auf Grund von Lernmechanismen aus, das Belohnungssystem zu aktivieren. Das ist die Ursache, weshalb Suchtkranke bereits durch geringe drogenassoziierte Reize einen Drang nach der Substanz verspüren. Bei manchen Drogen wie etwa Alkohol kommt noch hinzu, dass Hirnregionen nachhaltig beschädigt und dadurch die Kontrollfähigkeit der Betroffenen gemindert wird, was wiederum das Suchtverhalten verstärken kann. Insgesamt ist Sucht also offenbar eine chronische Krankheit, die auf Anpassungen im Körper, insbesondere im Gehirn zurückgeht. „Wir dürfen daher abhängig nicht gleichsetzen mit willensschwach“, mahnt Heinz. Die Vorstellung von Sucht als unkontrollierbare Gier oder einer Persönlichkeitsschwäche sei längst überholt. ▸ Die Macht der Gewohnheit .

Therapien gegen die Versuchung

Die gute Nachricht: Wie bei anderen psychischen Störungen auch, können es viele der Betroffenen schaffen, ihre Suchterkrankung zu überwinden. Präventionsbemühungen und Behandlungsansätze gegen Abhängigkeit sind in der Regel ebenso erfolgreich, wie bei anderen psychischen Störungen: Bei einer sachgerechten Therapie ist beispielsweise die Hälfte aller Alkoholabhängigen ein Jahr nach der Entgiftung noch trocken. Die schlechte Nachricht: Die Rückfallquoten sind hoch., und die psycho- und pharmakologischen Angebote erreichen nur etwa 10 Prozent der Betroffenen.

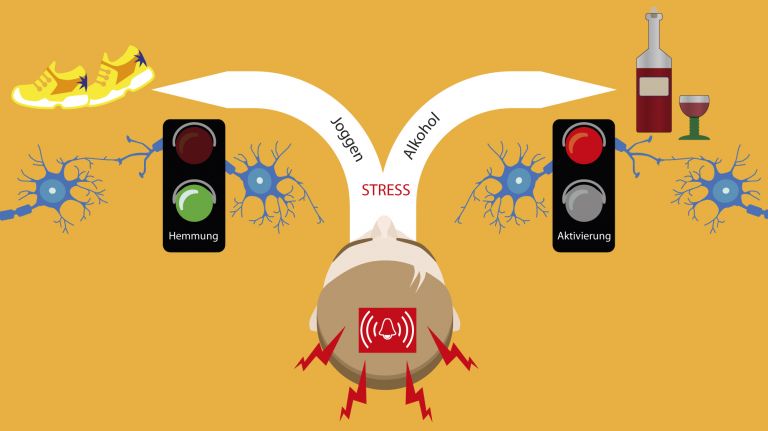

Ein zentraler Bestandteil der Behandlung ist die Psychotherapie. Die Patienten lernen hier, ihre Selbstkontrolle zu verbessern und Probleme und schwierige Situationen auf eine andere Art als durch den Rausch zu bewältigen. Dafür bekommen sie bestimmte Verhaltensstrategien an die Hand. Um die Lücke zu füllen, die durch eine Abstinenz entsteht, versuchen Patienten gemeinsam mit dem Therapeuten ihr Leben zu ordnen und neue Inhalte zu finden. Auch die Ursachen der Sucht zu erkennen, kann helfen die Erkrankung zu überwinden. Oftmals sind belastende Situationen in der Familie oder auf der Arbeit und der damit einhergehende psychische Stress der Auslöser ▸ Der Schluck gegen den Druck. Zusätzlich versuchen Forscher, pharmakologische Ansätze gegen die Abhängigkeit zu entwickeln. „Es gibt bereits Medikamente für die Behandlung der Alkoholsucht, die aber nur bei etwa jedem zehnten Betroffenen wirken“, berichtet Sommer. Ähnliche Quoten weisen auch die meisten Psychopharmaka bei anderen Erkrankungen auf. Weshalb aber nur so wenige Patienten auf die Mittel ansprechen, sei bislang nicht klar. Das gelte es in Zukunft herauszufinden.

Die dauerhafte Abstinenz ist bei einer Suchterkrankung eher die Ausnahme als die Regel. Bei Substanzabhängigen liegt die Rückfallquote innerhalb eines Jahres nach der Therapie zwischen rund 60 und 80 Prozent. Sommer ist jedoch überzeugt, dass sich die Lebensqualität nach einer absolvierten Therapie bei einem viel größeren Anteil der Patienten verbessere, auch wenn sie nicht völlig abstinent seien. Für ihn ist daher auch ein kontrollierter Konsum ein Erfolg und daher gelte: „Es lohnt sich immer, Zeit in eine Therapie zu investieren.“ Ein Problem ist jedoch, dass sich Betroffene vergleichsweise selten professionelle Hilfe holen. „Das liegt in vielen Fällen an der hohen Stigmatisierung der Erkrankung “, denkt Spanagel. Suchtkranke würden versuchen, ihre Krankheit zu vertuschen und nähmen entweder gar keine entsprechende Hilfe an oder zu spät. „Hinzu kommt, dass qualifizierte Therapieplätze nicht ausreichend vorhanden sind.“ Dennoch sei in der Literatur die Behandlungslücke– man spricht von rund 80 Prozent nicht behandelter Fälle – überbewertet, glaubt Spanagel.

Künftig, so der Tenor der Suchtmediziner, wolle man in der Forschung das Augenmerk vermehrt auf die erfolgreich therapierten Patienten legen. Gemeinsam mit Kollegen hat Heinz zum Beispiel eine App für das Smartphone entworfen, mit der Betroffene über ein Jahr lang begleitet und unter anderem über ihr Trinkverhalten und viele weitere Lebensumstände befragt werden ▸ Kampf mit den Sirenen . „Wir wollen herausfinden, was den Menschen wirklich hilft, weniger zu trinken“, so Heinz. Er hofft, auf Dinge zu stoßen, an die man bislang noch gar nicht gedacht habe. Zwar weiß man nun, dass Sucht eine psychische Krankheit ist, die auf neurobiologischen Veränderungen basiert, aber was dem Einzelnen wirklich hilft, liegt allzu oft noch im Dunkeln.

Einer aktuellen Schätzung im Deutschen Ärzteblatt zufolge betreiben 14 Prozent der erwachsenen Bevölkerung im Alter zwischen 19 und 64 Jahren einen riskanten, gesundheitsgefährdenden Konsum. Das entspricht einer Größenordnung von etwa 7,4 Millionen Menschen. 3,4 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in dieser Altersgruppe, etwa 1,8 Millionen Personen, erfüllen die diagnostischen Kriterien für eine Alkoholabhängigkeit (Männer 4,8 Prozent, Frauen 2,0 Prozent). Schätzungsweise rund 3 Prozent der Bevölkerung erfüllen die Kriterien für die Diagnose eines schädlichen Alkoholgebrauchs, das entspricht 1,6 Millionen Menschen (Männer 4,7 Prozent, Frauen 1,5 Prozent). Eine Therapie machen davon nur rund 15 Prozent.

Laut dem „ Epidemiologischen Suchtsurvey 2018 “ konsumieren rund 28 Prozent der Erwachsenen zwischen 18 und 63 Jahren in Deutschland (12,0 Mio. Menschen) Tabak. Unter den Rauchern gaben 23 Prozent (2,8 Mio.) an, täglich mehr als 20 Zigaretten zu rauchen.

Zum Weiterlesen

- Volkow, N.D. et al., Neurobiologic Advances from the Brain Disease Model of Addiction. 2016 ,N Engl J Med; 374:363-371. URL: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1511480

- Kühn, S. et al., The neural basis of video gaming. 2011, Transl Psychiatry 1, e53. URL: https://www.nature.com/articles/tp201153

- Atzendorf, J. et al., Gebrauch von Alkohol, Tabak, illegalen Drogen und Medikamenten. Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 577-84. ( Volltext )