Von neuronalen Cliquen und cortikalen Liedern

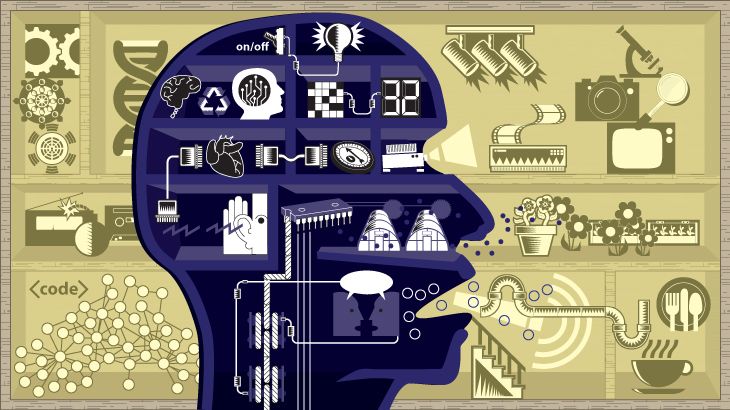

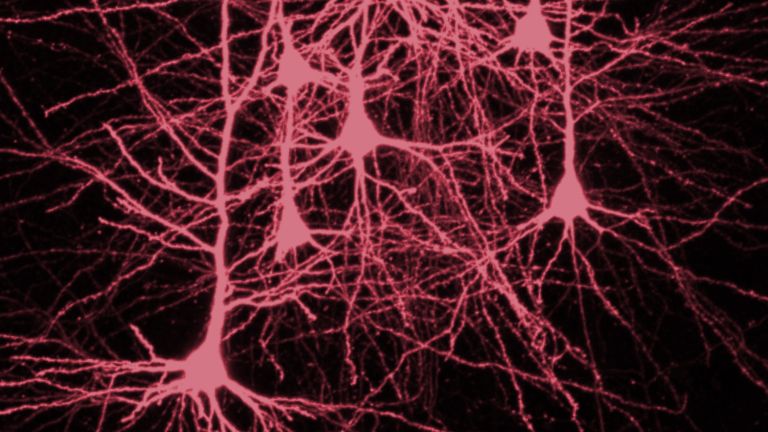

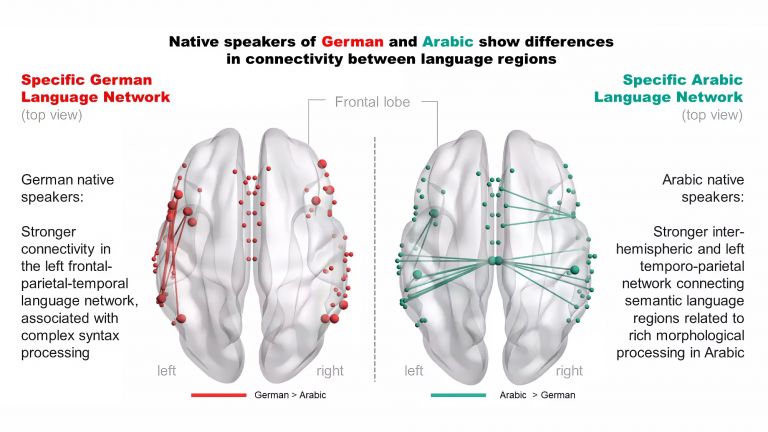

Im Gegensatz zur Erbsubstanz ist das Gehirn nicht linear organisiert, sondern dreidimensional. Die Signale der neuralen Netzwerke sind auf komplexe Weise räumlich strukturiert und zeitlich getaktet. Wir stellen die wichtigsten Prinzipien vor.

Scientific support: Prof. Dr. Eckhard Friauf

Published: 15.10.2015

Difficulty: intermediate

- Neuronale Netzwerke funktionieren durch ein komplexes Zusammenspiel aktivierender und hemmender Signale, welche die Aktionspotenziale der einzelnen Nervenzellen beeinflussen

- In diesem Zusammenspiel mischen zahlreiche verschiedene Nervenzelltypen mit, darunter etwa diverse Interneurone und Pyramidenzellen. Bislang kennt man über einhundert Neuronenklassen.

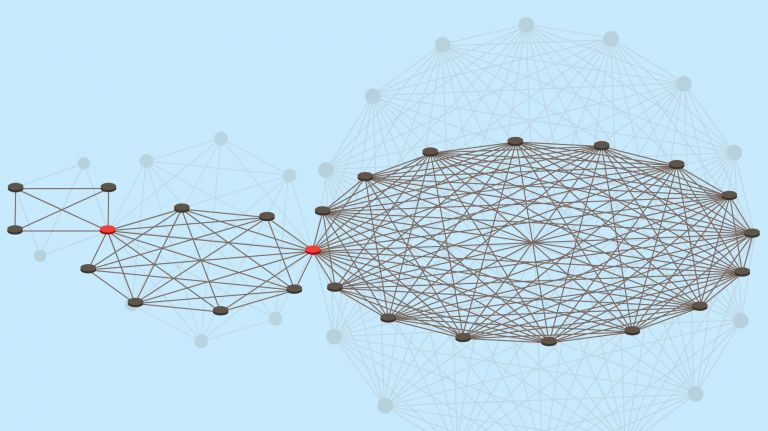

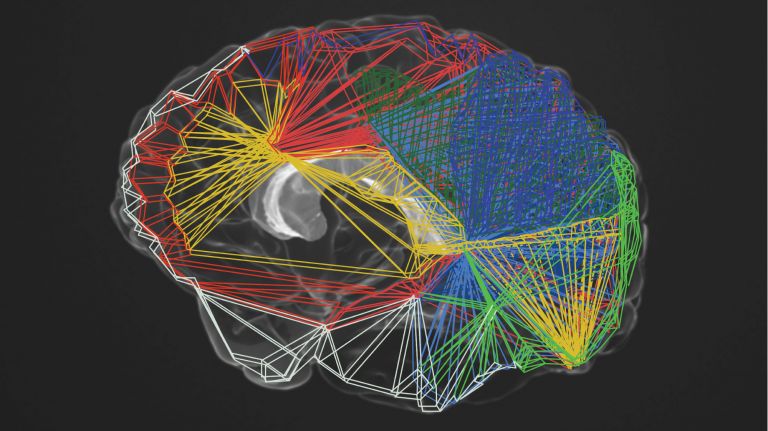

- Die Netzwerke im Gehirn sind räumlich strukturiert. Nervenzellen tun sich nach dem Small-World-Prinzip zusammen: Viele kurze Verbindungen ermöglichen eine große Reichweite.

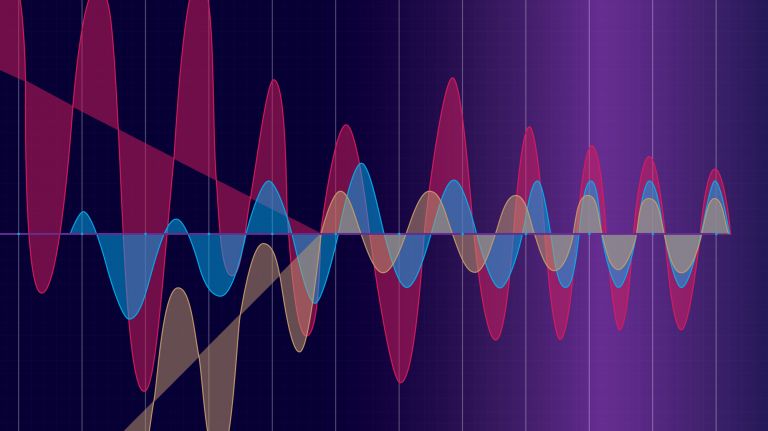

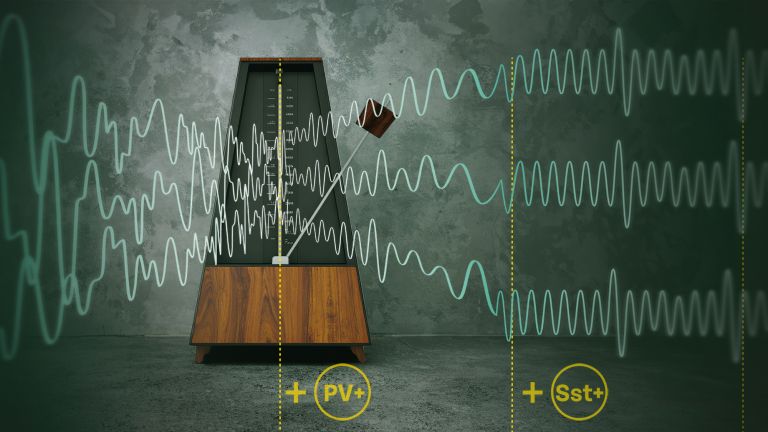

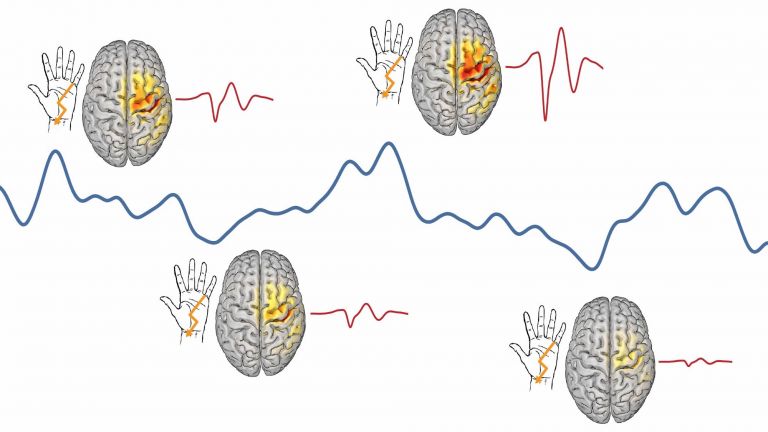

- Ein Code des neuronalen Zusammenspiels ist der Takt, mit dem Nervenzellen feuern. Man nennt die verschiedenen Wellen Oszillationen. Es gibt sie in unterschiedlichen Hertz-Bereichen.

- Nervenzellen interagieren miteinander nach den Prinzipien der Konvergenz und der Divergenz.

- Auf globaler Ebene sorgen Netzwerke für die unterschiedlichen Funktionszustände im Gehirn, etwa das Träumen oder den Wachzustand.

- Nur wenige Nervenzellen sind zeitgleich aktiv. Die vielen anderen erfüllen vermutlich spezialisierte Funktionen, die nicht oft gebraucht werden, etwa spezielle Erinnerungen.

Nervenzellen sind manchmal spontan aktiv – ohne äußeren Anlass. Solche Erregungen können sich im Kleine-Welt-Netzwerk des Gehirns nicht nur lokal, sondern – seltener – auch global ausbreiten. Die Statistik dieser Wellen fasziniert Hirnforscher. Sie zeigt nämlich, dass die Architektur eines Netzwerks sein Aktivitätsmuster bestimmt. Lawinen aus Schnee oder aufgehäuftem Sand folgen einer ähnlichen Statistik, weswegen die Fachwelt von „neuronalen Lawinen“ spricht. Phänomene wie diese liegen irgendwo zwischen Ordnung und Chaos, zwischen Zufall und Notwendigkeit. „Selbst-organisierte Kritikalität“ ist das Fachwort dafür. Sie macht das Gehirn schnell, flexibel und leistungsfähig – aber auch anfällig für Entgleisungen, die bei psychischen Erkrankungen eine Rolle spielen könnten.

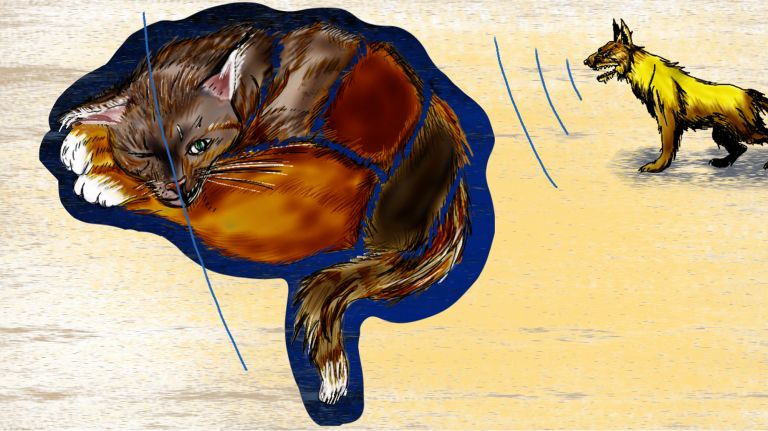

Auch eine hirnlose Katze kann laufen, und das isolierte Rückenmark eines Neunauges zeigt dieselben Erregungsmuster, wie man sie beim schwimmenden Fisch ableiten kann. Der Grund: Im Rückenmark, aber auch im Hirnstamm von Wirbeltieren gibt es Ansammlungen von Neuronen, die nach einmaliger Stimulation rhythmische Aktivitätsmuster über lange Zeit aufrechterhalten: Sie heißen Zentrale Mustergeneratoren (englisch: central pattern generators). Neben Körperbewegungen wie Laufen, Schwimmen und Fliegen steuern sie rhythmische Aktivitäten wie Essen und Atmen. Kann man kleine und große Netzwerke im Großhirn ebenfalls als zentrale Mustergeneratoren betrachten? Einige anatomische und biophysikalische Ähnlichkeiten sprechen dafür. Auch ihre Erregungsdynamik ist vergleichbar und die Art, wie die Muster von außen moduliert werden. Unterschiede zeigen sich vor allem in der Plastizität: Cortikale Netze sind weitaus wandelbarer als die eher festgelegten Ensembles in Rückenmark und Hirnstamm.

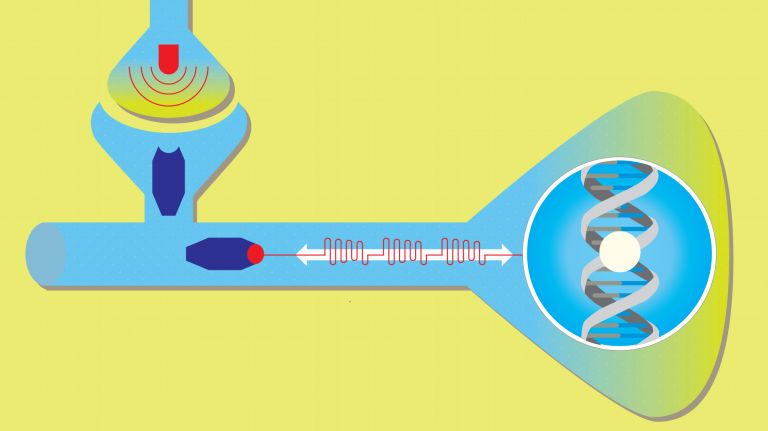

ACGT – vier Buchstaben genügen für den Code des Lebens. Die Gene für sämtliche Biomoleküle in unseren Zellen, aber auch die Regulatoren dieser Gene sind in dieser einfachen Sprache geschrieben, die noch dazu linear – auf langen DNA-Fäden im Zellkern – angeordnet ist. Schön wäre es, wenn der Code des Denkens auch so einfach wäre. Doch es ist kompliziert.

Betrachtet man nur ein einzelnes Neuron, ist Vereinfachung möglich: Es feuert oder es feuert nicht. Den Zustand aktiver oder stummer Nervenzellen kann man, ganz wie es die Informatiker lieben, mit 1 oder 0 symbolisieren. Zwar ist ein einzelnes Aktionspotenzial, biochemisch-elektrisch gesehen, ein raffinierter Vorgang. Aber im Wesentlichen sieht das Aktionspotenzial einer bestimmten Zelle immer ähnlich aus.

Schon bei zwei Neuronen, die durch eine Synapse verbunden sind, sieht es anders aus. Hier kommt entweder Erregung oder Hemmung ins Spiel. Sendet Neuron A – das präsynaptische – einen erregenden Botenstoff an Neuron B – das postsynaptische –, wird dessen Membran depolarisiert – die negative Membranspannung sinkt. Die Folge: Ein Aktionspotenzial wird wahrscheinlicher. Umgekehrt wirken hemmende Botenstoffe. Sie vergrößern die vorhandene Membranspannung und verringern die Chance, dass das postsynaptische Neuron feuert. „Das Wechselspiel von Hemmung und Erregung hält das Gehirn im Gleichgewicht“, betont Andreas Draguhn, Neurophysiologe in Heidelberg und Sprecher des Sonderforschungsbereichs 1134, der die Eigenschaften lokaler Nervennetze studiert. „Übererregung im Gehirn kann zum Beispiel zu Epilepsie führen.“

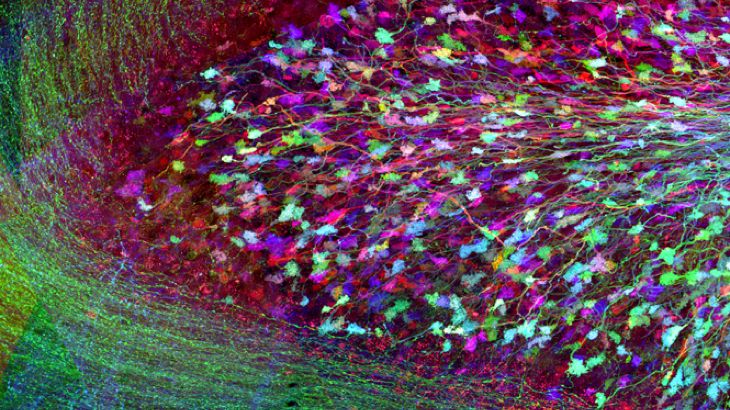

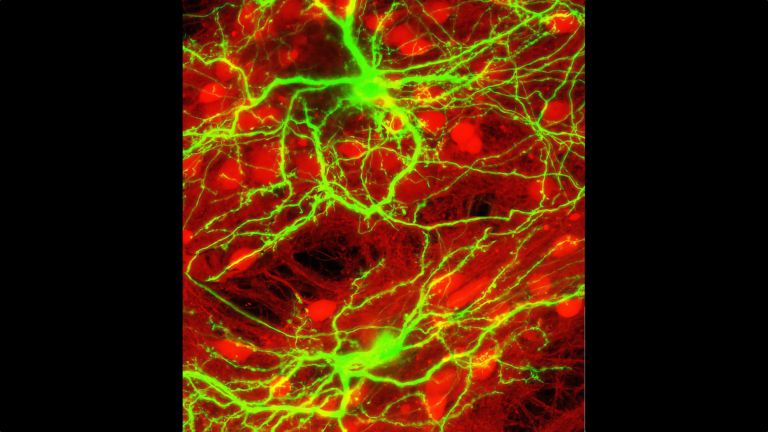

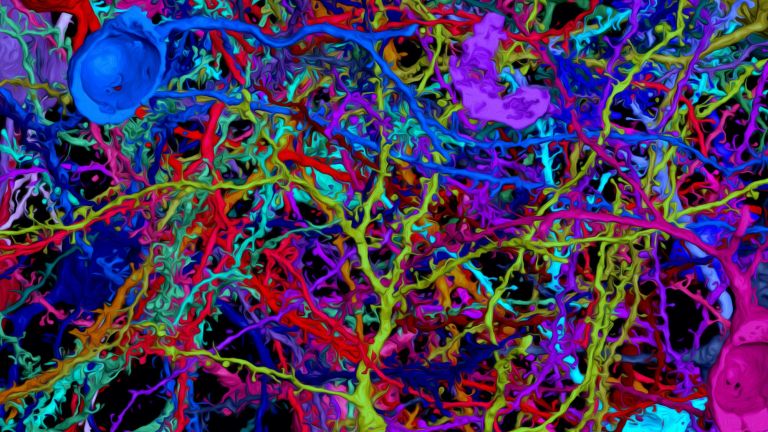

Der Code des Denkens wäre vermutlich leicht zu entziffern, gäbe es nur eine Sorte erregender und eine Sorte hemmender Neurone. So ist es aber nicht. Es gibt viele, und es werden ständig neue entdeckt. In den letzten Jahrzehnten seien „weit über einhundert Neuronenklassen“ identifiziert worden, schätzt Draguhn.

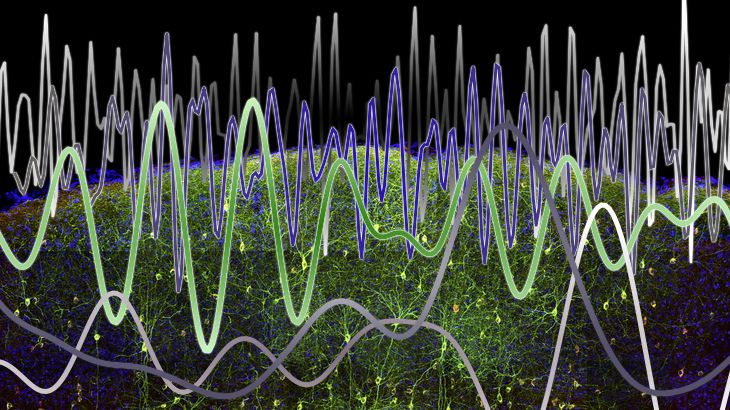

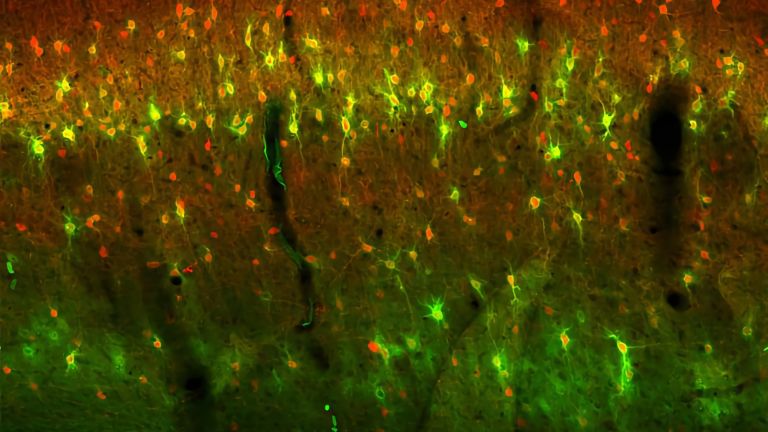

Allein im Areal CA1 im Hippocampus, das als einfach gebaut gilt und besonders gut untersucht ist, interagieren 21 Typen von hemmenden Interneuronen mit den dort reichlich vorhandenen Pyramidenzellen. Die 21 Typen schütten alle denselben Botenstoff aus: GABA, die Gamma-Aminobuttersäure. Sie unterscheiden sich jedoch in anderen Eigenschaften, etwa wo sie an der Pyramidenzelle andocken – am Zellkörper, am Axon oder an den Dendriten – und wann sie feuern: kurz vor den Pyramidenzellen, gleichzeitig mit ihnen oder zeitversetzt. Manche Interneurone agieren nur in einem bestimmten Bereich des wie eine Vier-Schichten-Torte aufgebauten Areals, andere mischen auf allen Ebenen mit. „Die raumzeitlichen Spezialisierungen in cortikalen Schaltkreisen machen deutlich, dass zelluläre Vielfalt und zeitliche Dynamik sich während der Evolution gemeinsam entwickelt haben“ – so verallgemeinern die Hirnforscher Thomas Klausberger von der Medizinischen Universität Wien und Peter Somogyi von der Universität von Oxford diese Befunde.

Aktionspotenzial

Aktionspotenzial/-/action potential

In erregbaren Zellen (z. B. Neuronen oder Muskelzellen) findet man sehr schnelle Änderungen des elektrischen Potenzials über der Zellmembran. Dieses Ereignis ist die Grundlage für die Informationsleitung entlang des Axons der Nervenzelle. Das Aktionspotenzial setzt sich entlang der Zellmembran fort und entsteht nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip nur dann, wenn die Zelle ausreichend stark erregt wurde.

Axon

Axon/-/axon

Das Axon ist der Fortsatz der Nervenzelle, der für die Weiterleitung eines Nervenimpulses zur nächsten Zelle zuständig ist. Ein Axon kann sich vielfach verzweigen, und so eine Vielzahl nachgeschalteter Nervenzellen erreichen. Seine Länge kann mehr als einen Meter betragen. Das Axon endet in einer oder mehreren Synapse(n).

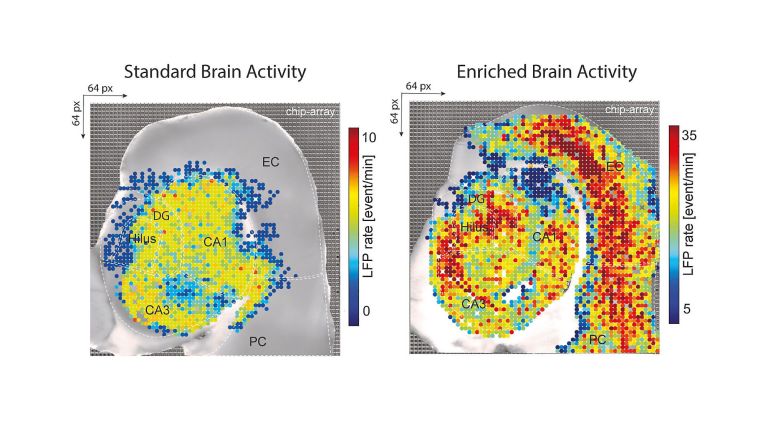

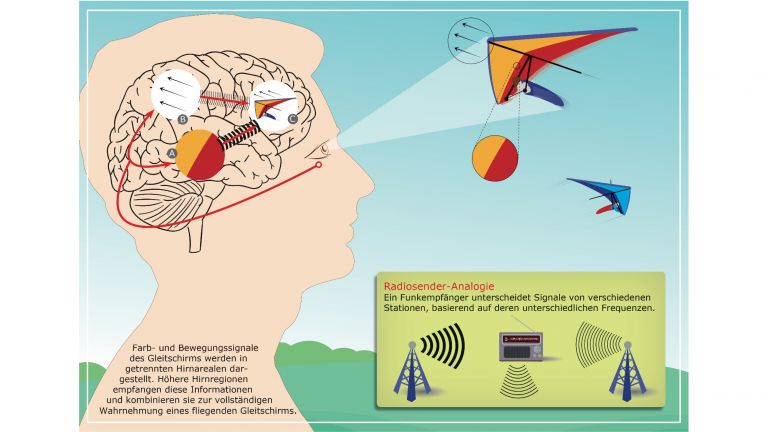

Der Takt ist vorgegeben

Wo es so präzise auf Sekundenbruchteile ankommt wie im Areal CA1, findet man etwas, was für viele Teile des Gehirns, aber auch für das gesamte Denkorgan typisch ist: Rhythmen, auch Oszillationen genannt – It’s the rhythm. Man kann sich das vorstellen wie einen Radiosender, der auf einer bestimmten Frequenz funkt. Für CA1 im Wachzustand charakteristisch ist ein Theta-Rhythmus (4 bis 7 Hertz). Wie Bonner Neurowissenschaftler 2015 in einer Studie gezeigt haben, wird er von außen feingesteuert. Zellen im medialen Septum des Vorderhirns wirken als Taktgeber, ein anderer Neuronentyp gibt den Takt mithilfe des Transmitters Acetylcholin an den Hippocampus weiter.

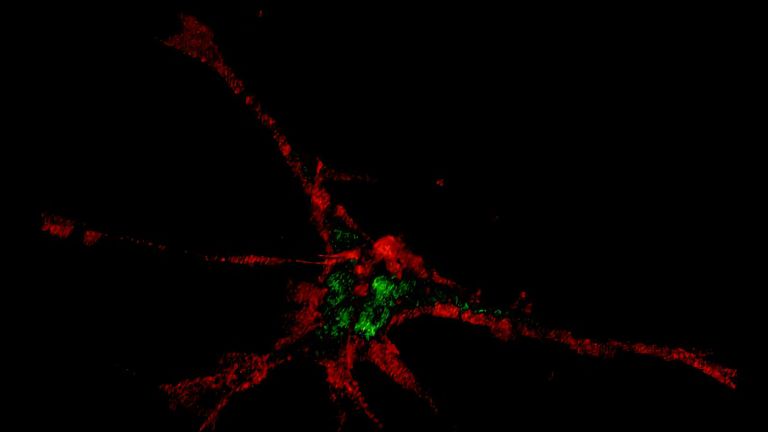

Das Areal CA1 eignet sich auch gut, um zwei weitere Prinzipien zu illustrieren: die Konvergenz und die Divergenz neuronaler Signale. „Eine Pyramidenzelle empfängt Impulse von bis zu 10.000 anderen Neuronen über ihre Synapsen“, erläutert Draguhn. „Das ist ein hoher Grad von Konvergenz.“ Dies bedeutet, dass die einzelne Synapse sehr wirkungsschwach sein muss, denn erst die Integration der hemmenden und erregenden Einflüsse bestimmt, ob die Pyramidenzelle die Schwelle zum Feuern überschreitet oder nicht. Andererseits kommt es durchaus auch auf synaptische Einzelstimmen an, denn bisweilen kann schon ein einzelnes hemmendes Signal das Entstehen eines Aktionspotenzials maßgeblich beeinflussen.

Treffen Erregungen aus unterschiedlichen Quellen gleichzeitig ein, kann das für die Empfängerzelle ein Zeichen für die Koinzidenz von Ereignissen sein, also dem zeitlichen Zusammentreffen zweier Ereignisse, etwa so: Wenn ich (als Versuchsmaus) das blaue Feld erreiche, gibt es Futter. Ein Musterbeispiel für Divergenz ist wiederum ein bestimmter Typ hemmender Interneurone: Solch eine „Korbzelle“ kann leicht Tausende von Pyramidenzellen in ihrem Umfeld gleichzeitig hemmen.

Acetylcholin

Acetylcholin/-/acetylcholine

Acetylcholin ist einer der wichtigsten Neurotransmitter des Nervensystems. Im zentralen Nervensystem ist es an Aufmerksamkeit, Lernen und Gedächtnis beteiligt, im peripheren Nervensystem überträgt es die Erregung von Nerven auf Muskeln an den neuromuskulären Endplatten und steuert Prozesse des autonomen Nervensystems, also des sympathischen und parasympathischen Teils. Bereiche, in denen Acetylcholin als Botenstoff wirkt, werden cholinerg genannt. Es war der erste entdeckte Neurotransmitter, nachgewiesen 1921 von Otto Loewi am Herzen eines Frosches.

Eine kleine Welt

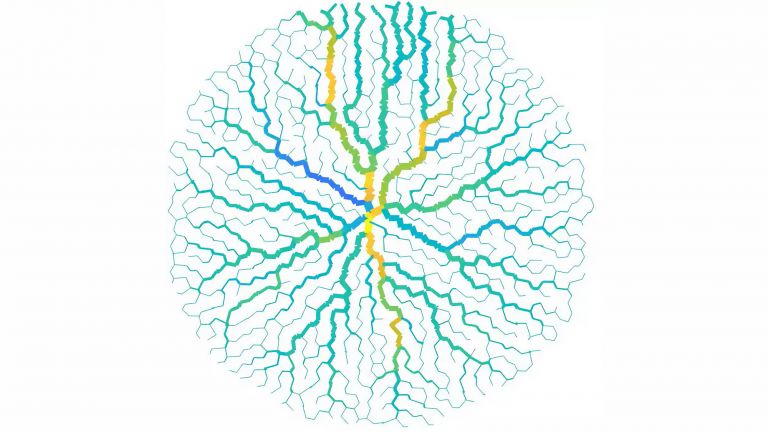

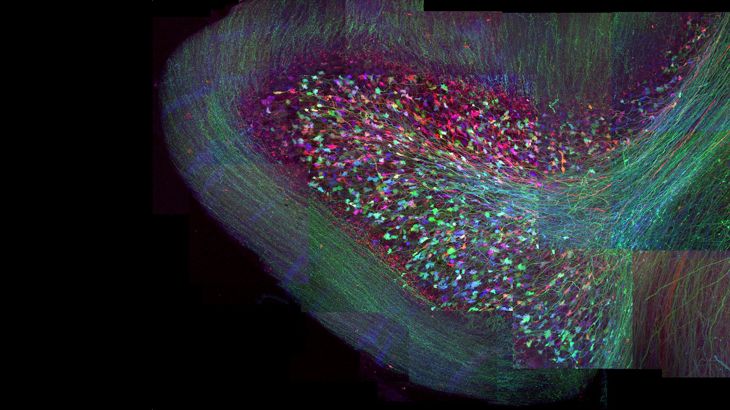

Was geschieht, wenn wir die Ebene eines einzelnen Hirnareals verlassen und das Gehirn als Ganzes betrachten? Wie sieht sein globales Verschaltungsmuster aus? Hirnanatomische Untersuchungen haben gezeigt, dass es sowohl kurze Verbindungen zwischen Neuronen gibt – im Mikrometer-Bereich, auch lokal genannt –, als auch lange – im Dezimeter-Bereich, auch global genannt.

Das Bild ähnelt den Beziehungen in der Wirtschaft. Bei Aktienmärkten etwa hat man sie genauer untersucht und modelliert. Sozialpsychologen kennen das Muster unter dem Überbegriff „Kleine-Welt-Phänomen“. Dahinter steht die Vorstellung, dass jeder Mensch mit jedem anderen auf der Erde über überraschend wenige Zwischenschritte verbunden ist: Schickt man etwa ein Paket los mit der Vorgabe, dass es nur an Bekannte weitergeschickt werden darf, erreicht es einen weit entfernten Adressaten in der Regel über sechs Schritte.

Ein solches Kleine-Welt-Netzwerk ist nicht nur gut darin, Nachrichten schnell über weite Strecken zu verbreiten. Es ist auch besonders stabil und gegen Ausfälle geschützt. Das haben Computersimulationen gezeigt, die alternative Verschaltungen in virtuellen Gehirnen ausprobierten. Wäre zum Beispiel jedes Neuron mit jedem anderen Neuron verknüpft, würden spontan auftretende Aktionspotenziale rasch das gesamte Gehirn erregen, gleich darauf wäre es wieder so gut wie stillgelegt. In einem Kleine-Welt-Netzwerk kann sich ein Muster lokaler Erregungen bilden, das sich mit der Zeit verändert, ohne dass das Gesamtsystem aus dem Gleichgewicht gerät.

Netzwerke für Träume und Tagträume

Den langen Verbindungen zwischen Neuronen ist es wiederum zu verdanken, dass das Gehirn ganz unterschiedliche Funktionszustände annehmen kann: Es kann zum Beispiel wach sein oder schlafen. Sogar die Feinregulation im Schlaf, etwa die Intensität unserer Träume, scheint durch Veränderungen an der Netzwerkstruktur bewerkstelligt zu werden – Die Nachtseite des Bewusstseins.

Vor einigen Jahren entdeckten Wissenschaftler zu ihrer eigenen Überraschung sogar ein Netzwerk, das dann aktiv ist, wenn das Gehirn zur Ruhe kommt und scheinbar gar nichts tut. Es wurde Default-Mode-Netzwerk getauft – Mehr Konzentration durch Mediation. Beherrscht es unser Gehirn, geraten wir ins Tagträumen oder beschäftigen uns mit uns selbst: Wo sitzt das Ich im Gehirn?

Recommended articles

Dunkle Materie im Gehirn?

Im menschlichen Gehirn gibt es rund 86 Milliarden Nervenzellen. Haben die alle eine Aufgabe oder liegen einige nur faul herum? Diese Frage beschäftigt nicht nur Laien, die ihre grauen Zellen gern zu mehr Leistung anspornen würden, angefeuert durch den populären Mythos, der Mensch nutze nur zehn Prozent seines Gehirns. Auch Wissenschaftler schlagen sich damit herum. Denn welche Art von Elektroden sie auch benutzen und in welchem Hirngewebe sie damit Tests durchführen: Sie stellen immer wieder fest, dass nur ein kleiner Teil der dort vorhandenen Nervenzellen sich durch Aktionspotenziale bemerkbar macht. Sie haben das Phänomen „sparsity“ – Seltenheit – getauft.

Was ist mit den stummen Neuronen los? Sind sie – analog zur Dunklen Materie im Kosmos – eine Art Dunkle Materie des Gehirns? „Die höchste Informationsdichte würde man erreichen, wenn etwa die Hälfte aller Neuronen gleichzeitig aktiv wäre“, sagt Andreas Draguhn. „Offensichtlich arbeitet das Gehirn nicht in diesem optimalen Bereich.“

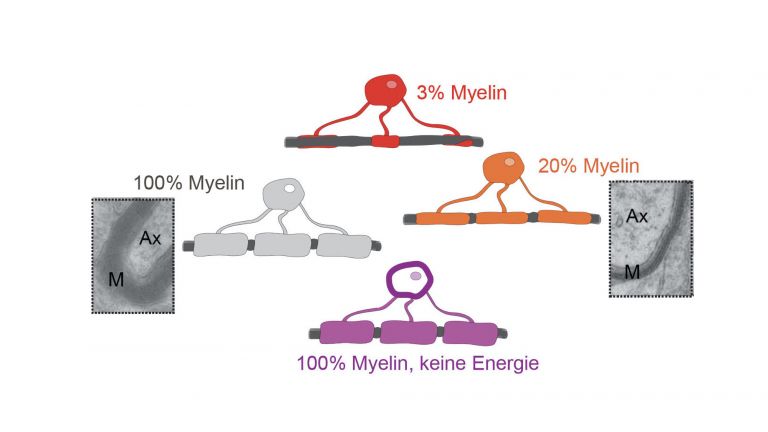

Energetische Gründe mögen eine Rolle spielen. So haben Wissenschaftler berechnet, dass ein Gebilde wie der menschliche Neocortex gar nicht genug Energie aus dem Blut beziehen könnte, um mehr als ein Prozent seiner Neuronen gleichzeitig zum Feuern zu bringen. Aber warum ist unser Gehirn dann überhaupt so groß geworden? Auch Nervengewebe aufzubauen, um es dann kaum zu nutzen, kostet Energie.

Die Antwort wird wahrscheinlich in den Inhalten zu finden sein, mit denen sich das Gehirn beschäftigt. So stießen amerikanische Wissenschaftler um Rodrigo Quian Quiroga, Christof Koch und Itzhak Fried bei menschlichen Versuchspersonen auf hochspezialisierte Zellen: Sie feuerten beim Anblick einer bestimmten prominenten Person, Jennifer Aniston etwa. Auch die Nennung des jeweiligen Promi-Namens genügte, um die Zelle zu erregen – Star-Wars-Neurone und Jenifer-Aniston-Zellen. Der Schluss liegt nahe: Für uns Menschen scheint es Vorteile zu haben, für manche gedanklichen Konzepte eigene kleine Schaltkreise anzulegen – auch wenn diese nur selten aktiviert werden.

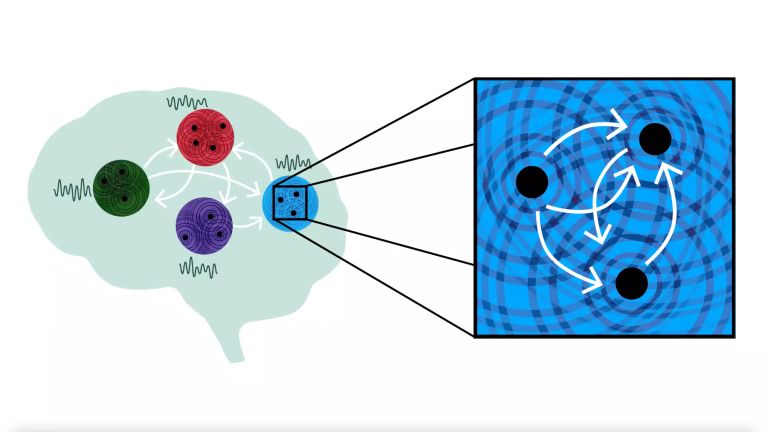

Musikalische Motive

Wie solche funktionellen Netzwerke gebildet und aufrechterhalten werden, ist noch weitgehend ungeklärt. „Wie weiß Neuron A, dass die Neurone B, C und D seine Freunde sind?“, formuliert Andreas Draguhn eine offene Frage. Woran man solche Neuronen-Ensembles von außen erkennen kann, scheint leichter zu beantworten. So haben Wissenschaftler sowohl in Hirngewebeproben als auch in lebenden Gehirnen so genannte „synfire chains“ beobachtet: Sequenzen synchroner oder asynchroner Aktivität, die sich über benachbarte Zellen ausbreiten und sich etwa im Sekundentakt wiederholen. Sie sind vergleichbar einem kurzen musikalischen Motiv. Manchmal sind die Muster auch komplexer, gleichen einem einfachen Lied und wurden deshalb „cortical songs“, cortikale Lieder, getauft. Funktionale Netzwerke scheinen also auf musikalische Weise miteinander zu kommunizieren.

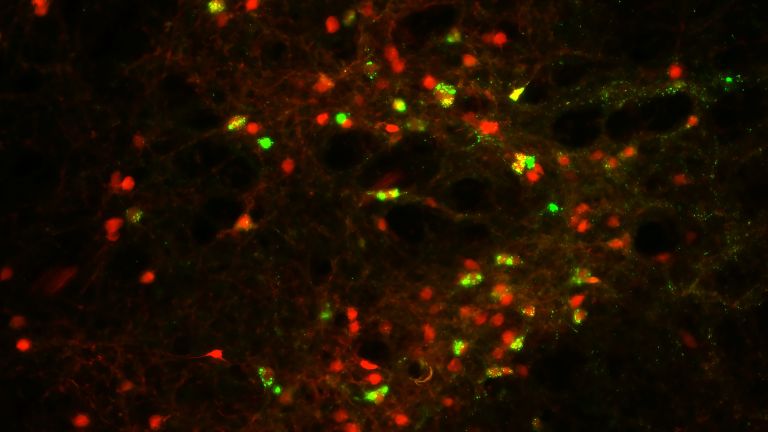

Auf einem anderen Weg – nämlich mit einem Mustererkennungs-Algorithmus – ist ein Team um Joe Z. Tsien von der Georgia Regents Universität in Augusta funktionellen Einheiten im Gehirn lebender Mäuse auf die Spur gekommen. Sie fanden „neuronale Cliquen“, kleine Gruppen von Neuronen, die auf bestimmte Aspekte eines Ereignisses reagierten, das die Versuchstiere erlebt hatten. Zum Beispiel: „Der Boden wackelt“. Die neuronale Repräsentation des gesamten Ereignisses – Erdbeben – setzte sich dann hierarchisch aus den Aktivitäten mehrerer Cliquen zusammen.

Tsien und Kollegen haben die von ihnen gefundenen neuronalen Cliquen in einer Liste erfasst und ihre Aktivität bzw. Nicht-Aktivität mit 1 bzw. 0 kodiert. So gelangen sie doch noch zu einem einfachen Code – einem Gedächtnis-Code für Mäuse. Ob der sich allerdings eines Tages auch für Menschen bewährt, wird sich zeigen.

zum Weiterlesen:

- Shoham S. et al: How silent is the brain: is there a „dark matter“ problem in neuroscience? J Comp Physiol A 2006; 192:777 – 784 (zum Abstract)

- Zimmer, Carl: Das Gehirn als Netzwerk, Spektrum der Wissenschaft 2011; 10:22 – 28 (zum Abstract)

- Tsien, Joe Z.: Der Gedächtniskode, Spektrum der Wissenschaft 2007; 10:46 – 53 (zum Abstract)

- Quiroga, R.Q, Fried, I., Koch, C.: Brain cells for grandmother. Sci Am. 2013 Feb;308(2):30 – 5.